○鳥取県食品衛生条例施行規則

昭和49年7月16日

鳥取県規則第52号

〔食品衛生法施行細則〕をここに公布する。

鳥取県食品衛生条例施行規則

(平16規則30・平27規則28・改称)

食品衛生法施行細則(昭和32年11月鳥取県規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び鳥取県食品衛生条例(平成12年鳥取県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則32・平21規則45・平27規則28・一部改正)

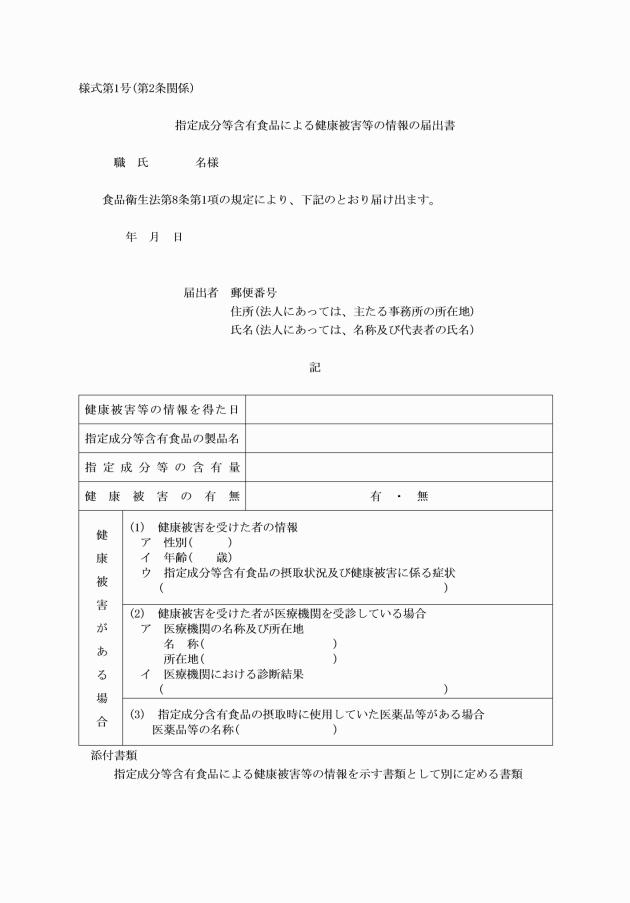

(指定成分等含有食品による健康被害等の情報の届出書)

第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、様式第1号によるものとする。

(令2規則40・追加)

(法第10条第1項ただし書の当該職員)

第3条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、獣畜に係るものにあってはと畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員とし、家きんに係るものにあっては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条に規定する食鳥検査員とする。

(平7規則89・全改、平15規則86・平16規則30・一部改正、令2規則40・旧第2条繰下・一部改正)

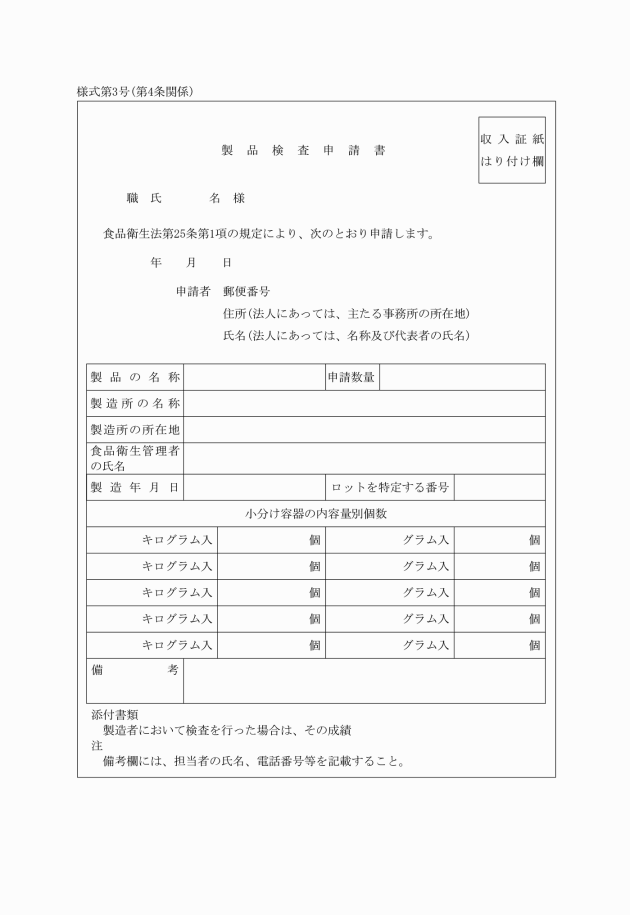

(製品検査の申請書等)

第4条 省令第24条の申請書は、様式第3号によるものとする。

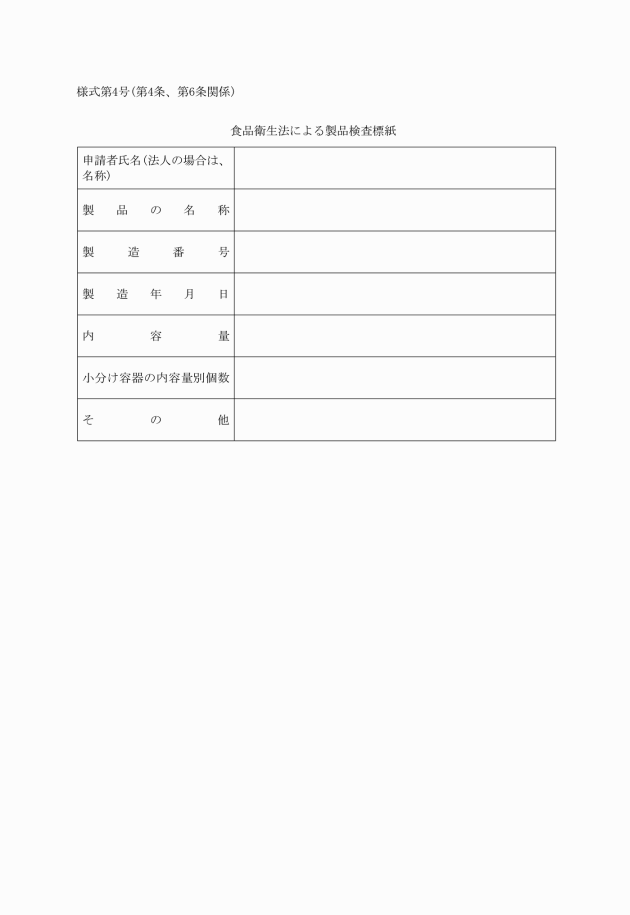

2 法第25条第1項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする製品を封印するのに適当な容器に入れ、その外部に様式第4号による標紙をはらなければならない。

(平15規則86・平16規則30・一部改正)

第5条 削除

(平7規則89)

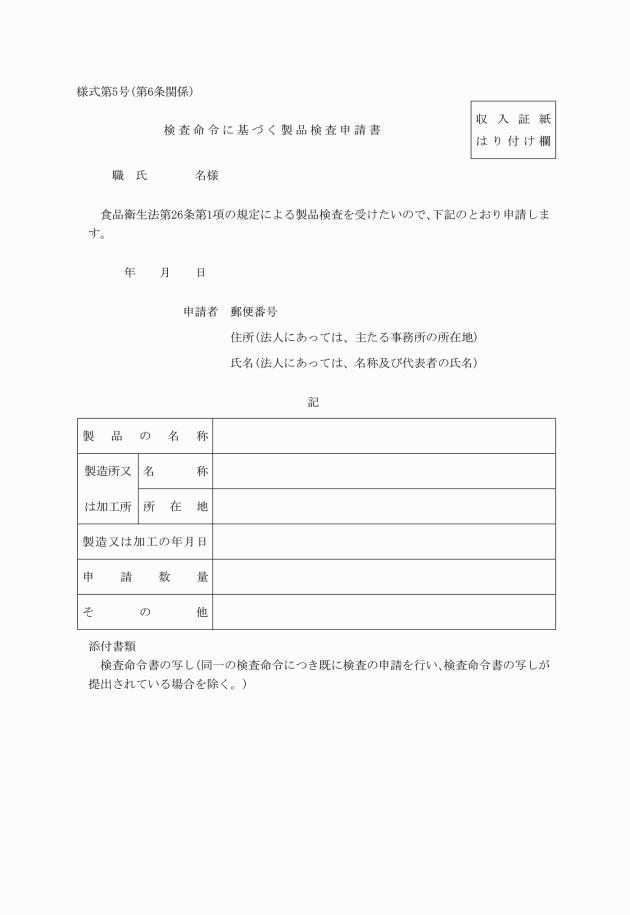

(検査命令による製品検査の申請書等)

第6条 省令第28条第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

2 第4条第2項の規定は、法第26条第1項の検査について準用する。

(平15規則86・平16規則30・一部改正)

第7条 政令第5条第3項の規定による試験品の採取量は、別表第1のとおりとする。ただし、総合事務所長が特別の理由があると認めるときは、当該検査に必要な限度において、その採取量を変更することができる。

(平12規則32・平16規則30・平17規則17・平19規則16・平21規則45・平24規則42・平25規則39・平30規則19・一部改正)

(食品衛生検査施設の機械及び器具)

第8条 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める機械及び器具は、純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽、ガスクロマトグラフ質量分析計、液体クロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ及びPCR装置とする。

(平24規則68・全改)

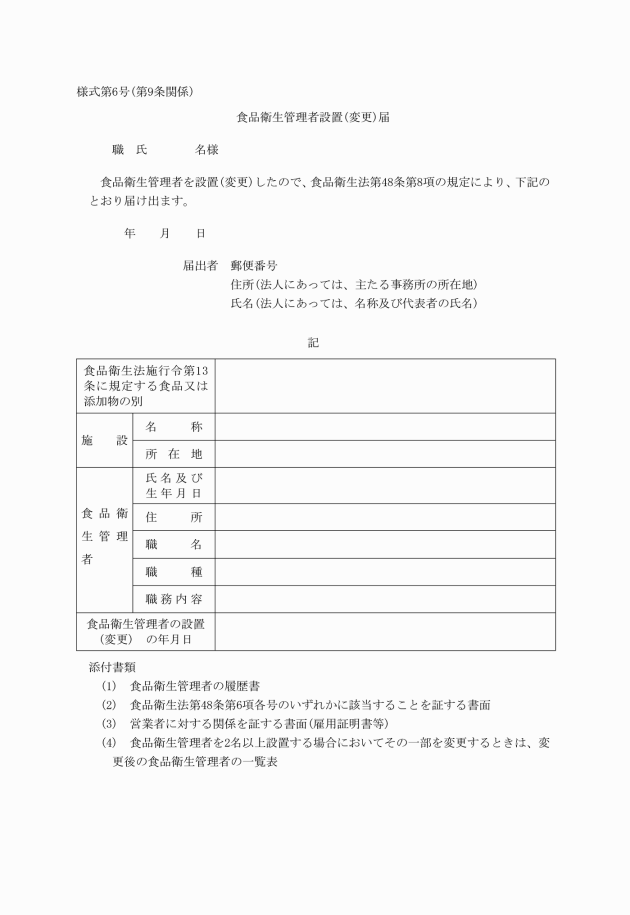

(食品衛生管理者の設置等の届書)

第9条 省令第49条第1項の届書は、様式第6号によるものとする。

(平16規則30・一部改正)

(公衆衛生上実施することが望ましい措置の基準)

第10条 条例第3条の2第1項の認定を受けている施設以外の施設において条例第3条第2項の公衆衛生上実施することが望ましい措置は、別表第2のとおりとする。

(平17規則17・全改、平22規則18・平27規則28・一部改正)

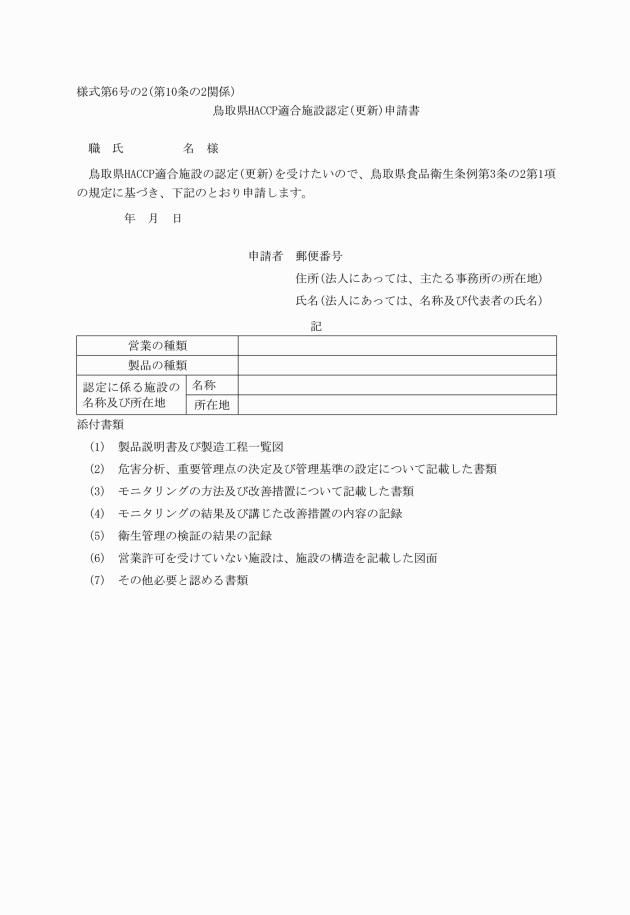

(鳥取県HACCP適合施設の認定)

第10条の2 条例第3条の2第1項の規定による申請は、知事に次に掲げる書類を提出してしなければならない。

(1) 様式第6号の2による申請書

(2) 条例第3条の2第2項第1号から第5号までの規定により特定し、又は設定した危害物質、重要管理点、管理基準、モニタリングの方法及び改善措置について記載した書類

(3) 条例別表第1の1の項(5)のカの(エ)に規定する記録

(4) 第3項第2号に掲げる書類

(5) 法第52条第1項の許可を受ける必要がない施設にあっては、施設の構造を記載した図面

(6) その他知事が必要と認める書類

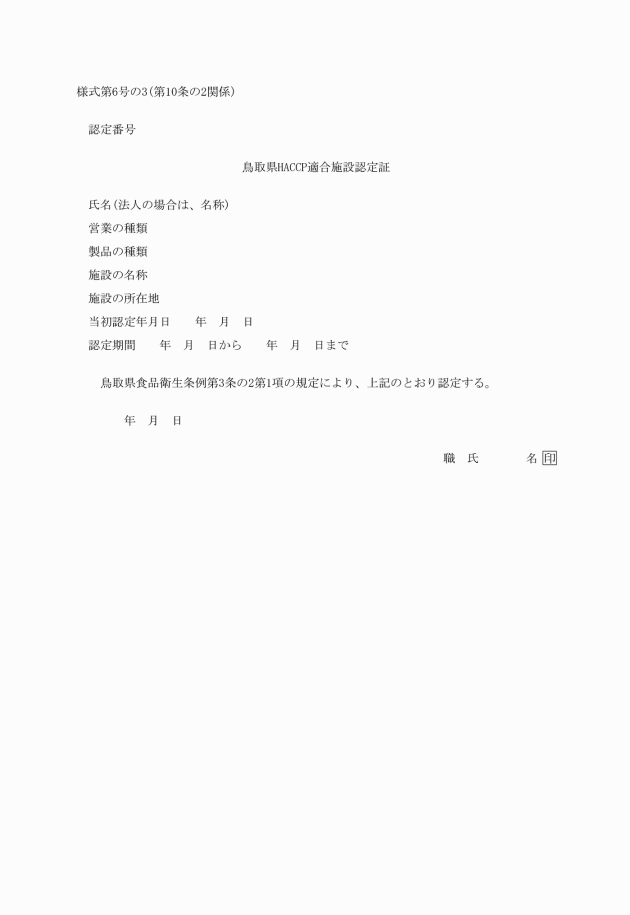

2 知事は、条例第3条の2第1項の認定をしたとき、又は同条第3項の更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、様式第6号の3による認定証を交付するものとする。

3 条例第3条の2第2項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 法第48条第1項に規定する食品衛生管理者(以下「食品衛生管理者」という。)又は条例別表第1の1の項(7)のアに規定する食品衛生責任者(以下「食品衛生責任者」という。)並びに製品についての知識及び専門技術を有する者で構成される班を編成すること。

(2) 次に掲げる書類を作成すること。

ア 製品の特性、原材料等について記載した製品説明書

イ 製品の製造工程を図示した製造工程一覧図

ウ 条例第3条の2第2項第2号に規定する重要管理点を定める必要がない場合にあっては、その理由を記載した書類

エ 条例第3条の2第2項第6号の規定により行う検証の結果を記録した書類

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 法第52条第2項各号のいずれかに該当する者

イ 条例第3条の2第4項の規定により同条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者

ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

エ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

オ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

4 条例第3条の2第3項の規則で定める期間は、同条第1項の認定の日又は同条第3項の更新の日から9年以内で法第52条第1項の許可の有効期間の末日(当該許可を受ける必要がない施設にあっては、別に定める日)までとする。

5 条例第3条の2第3項の更新を受けようとする者は、前項に規定する期間の末日の20日前までに知事に更新の申請をしなければならない。

(平27規則28・追加)

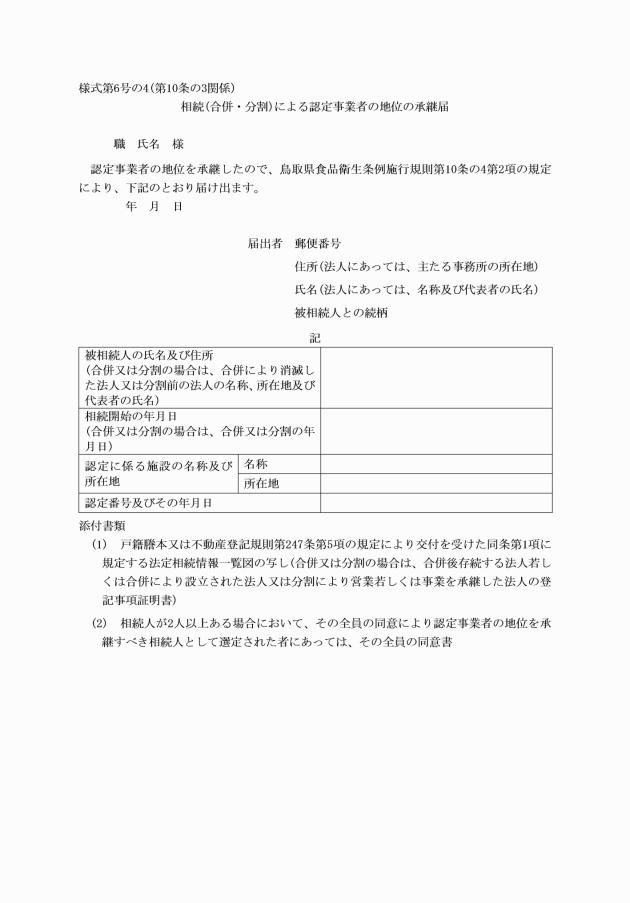

(認定事業者の地位の承継)

第10条の3 認定事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業又は事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業若しくは事業を承継した法人は、認定事業者の地位を承継する。

(平27規則28・追加)

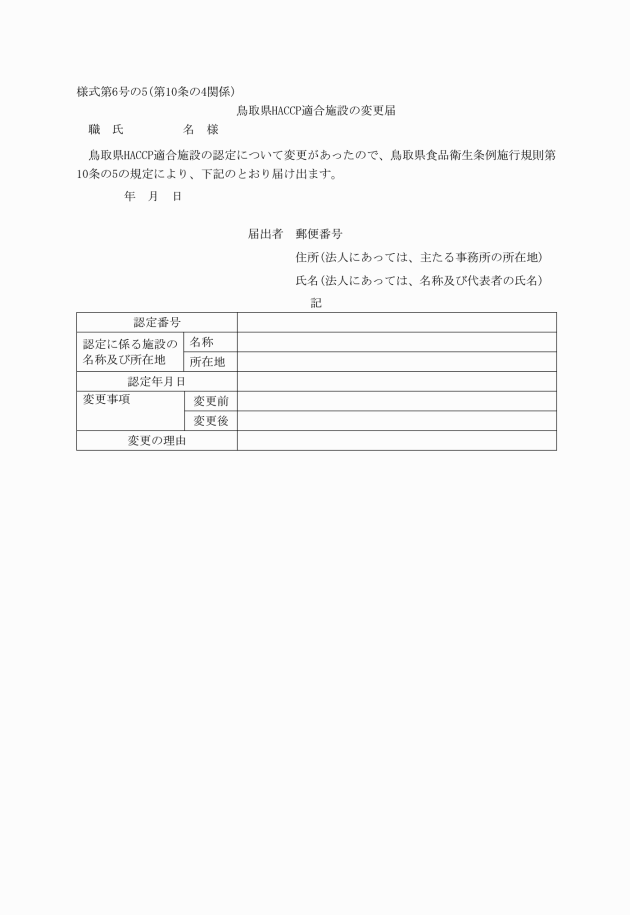

(認定事業者の変更の届出)

第10条の4 認定事業者は、住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称若しくは代表者の氏名)、施設の名称、屋号若しくは商号又は第10条の3第1項第2号に規定する書類に記載した事項に変更があった場合は、速やかに様式第6号の5による届書を知事に提出しなければならない。

(平27規則28・追加)

(平23規則59・追加、平27規則28・旧第10条の2繰下)

(食品衛生責任者の責務)

第11条 食品衛生責任者は、営業者(食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く。)の指示に従い、衛生管理に当たるものとする。

(平17規則17・全改、平22規則18・平27規則28・一部改正)

(営業許可を受けた者が置く食品衛生責任者の資格)

第11条の2 食品衛生責任者のうち、法第52条第1項の許可を受けた者が置く食品衛生責任者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第48条第6項に規定する食品衛生管理者となることができる資格を有する者

(2) 政令第9条第1項に規定する食品衛生監視員となることができる資格を有する者

(3) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士

(4) 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師

(5) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第2条に規定する製菓衛生師

(6) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第1項の食鳥処理衛生管理者

(7) 船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第2条の船舶料理士

(8) 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例(平成16年鳥取県条例第7号)第2条第3号に規定するふぐ処理師

(9) 知事又はその他の者が行う食品衛生責任者の養成に関する講習会(知事以外の者が行う講習会にあっては、知事が指定したものに限る。)の課程を修了した者

(10) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)が定める衛生関係の条例に基づく資格又は都道府県の知事若しくは指定都市若しくは中核市の市長が食品衛生等に関して当該資格と同等以上の知識を有するものとして認めた資格を有する者

2 前項の食品衛生責任者は、知事又はその他の者が行う食品衛生等に係る知識の修得に関する講習会(知事以外の者が行う講習会にあっては、知事が指定したものに限る。)を定期的に受講するものとする。

(平17規則17・追加、平22規則18・一部改正)

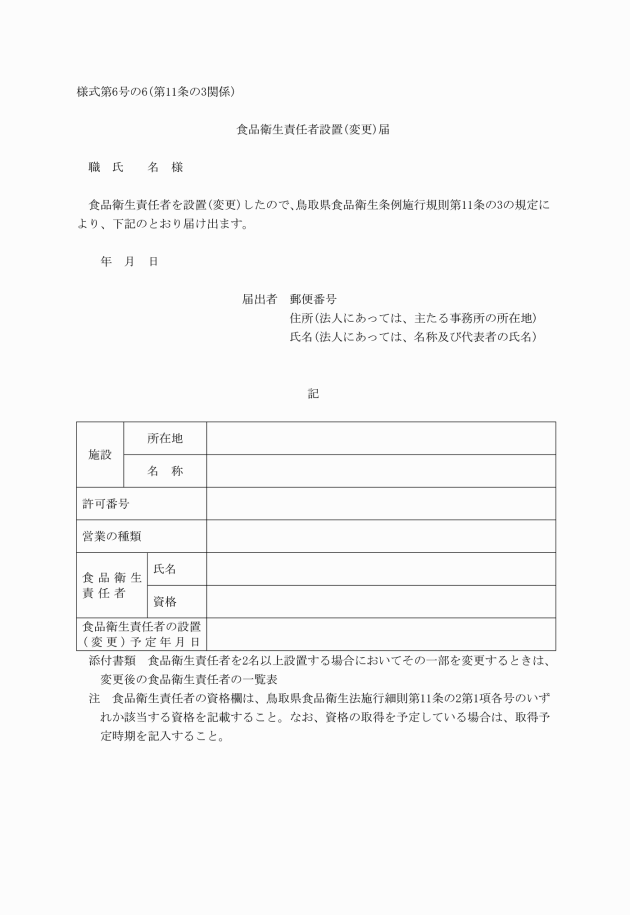

(営業許可を受けた者が設置した食品衛生責任者の届出)

第11条の3 法第52条第1項の許可を受けた者は、食品衛生責任者を置いたとき(当該許可を受ける前に食品衛生責任者を置いていた場合にあっては、当該許可を受けたとき)は、15日以内に、様式第6号の6により、当該許可に係る施設の所在地の総合事務所長に届け出るものとする。食品衛生責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(平17規則17・追加、平21規則45・平22規則18・平25規則39・平27規則28・平30規則19・一部改正)

(報告等が必要な食品取扱者の症状)

第11条の4 条例別表第1の2の項(3)の規定による食品取扱者が報告し、必要な指示を受けなければならない症状は、次に掲げるものとする。

(1) 黄疸

(2) 下痢

(3) 腹痛

(4) 発熱

(5) 発熱を伴う喉の痛み

(6) 感染が疑われる火傷、切傷等の皮膚の外傷

(7) 耳、目又は鼻からの分泌(病的なものに限る。)

(8) 吐き気又はおう吐

(平17規則17・追加、平27規則28・一部改正)

(生食用食肉衛生管理責任者の責務等)

第11条の5 条例別表第1の3の項(1)に規定する生食用食肉衛生管理責任者(以下「生食用食肉衛生管理責任者」という。)は、生食用食肉の基準及び規格が遵守されるように、生食用食肉を取り扱う施設の衛生管理に当たるものとする。

2 条例別表第1の3の項(1)に規定する生食用食肉の取扱いに関する講習は、都道府県、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第1条に規定する市若しくは特別区の長又は知事が適当と認めた者が行う生食用食肉の安全性を確保するために必要な知識を習得させるための講習会(知事以外の者が行う講習会にあっては、知事が指定したものに限る。)とする。

3 生食用食肉衛生管理責任者は、知事又は知事が適当と認めた者が行う生食用食肉の衛生的な取扱いに関する講習会(知事以外の者が行う講習会にあっては、知事が指定したものに限る。)を定期的に受講するものとする。

(平23規則59・追加)

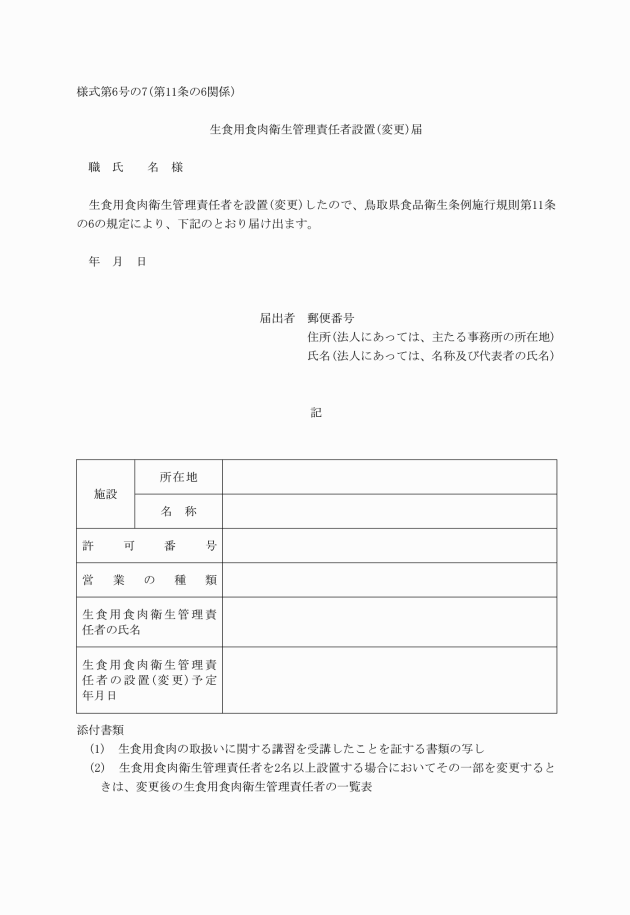

(生食用食肉衛生管理責任者の届出)

第11条の6 法第52条第1項の許可を受けた者は、生食用食肉衛生管理責任者を置いたとき(当該許可を受ける前に生食用食肉衛生管理責任者を置いていた場合にあっては、当該許可を受けたとき)は、15日以内に、様式第6号の7により、当該許可に係る施設の所在地を所管する総合事務所長に届け出るものとする。生食用食肉衛生管理責任者を変更したときも、同様とする。

(平23規則59・追加、平25規則39・平27規則28・平30規則19・一部改正)

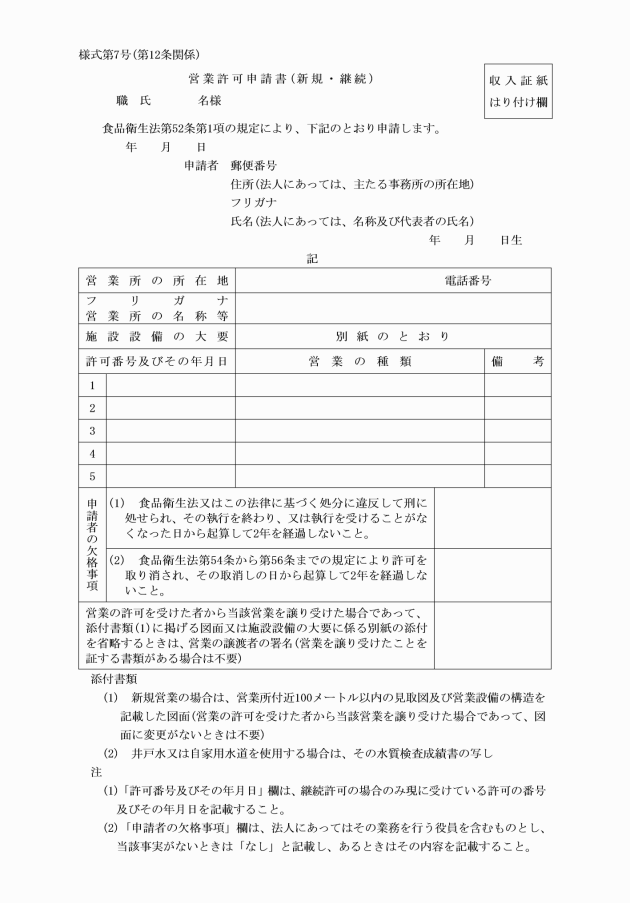

(営業の許可の申請書)

第12条 省令第67条第1項及び第2項の申請書は、様式第7号によるものとする。

2 省令第67条第2項の申請書は、当該許可の有効期間の満了の日の20日前までに総合事務所長に提出しなければならない。

(平7規則89・平16規則30・平19規則16・平25規則39・平30規則19・一部改正)

(1) 別に定めるところにより国際標準化機構が定めた規格ISO22000以上の公衆衛生上の措置が講じられている施設として知事が認定したもの 8年

(2) 別に定めるところにより欧州連合又は米国に輸出することができる食品の製造又は加工をする施設として知事が認定したもの 8年

(3) 条例第3条の2第1項の認定を受けている施設 7年

(4) 別表第3に掲げる施設の構造及び設備の基準に合うと認められる施設 6年

(5) 自動販売機施設 6年

(平23規則59・追加、平27規則28・令2規則40・一部改正)

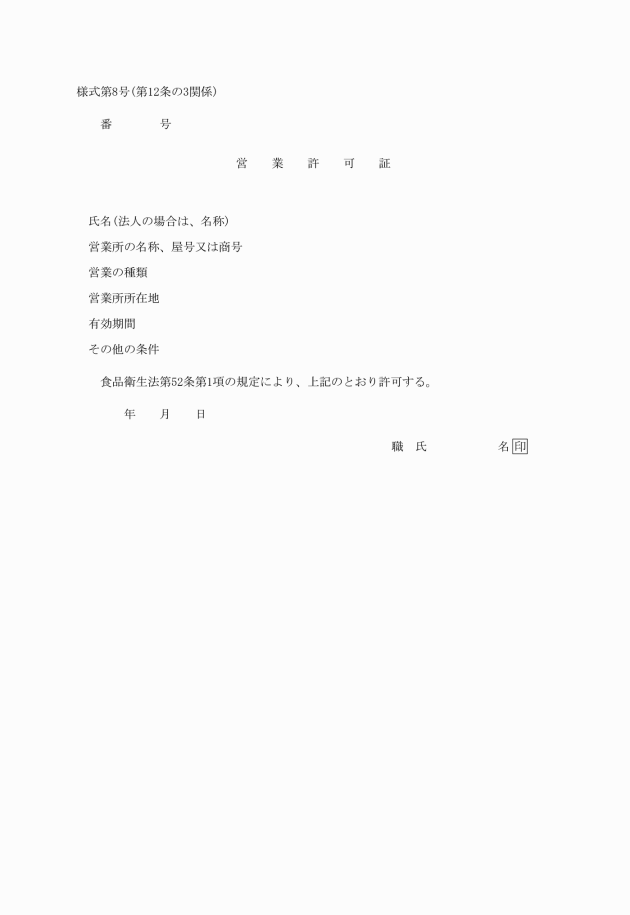

(許可証等の様式)

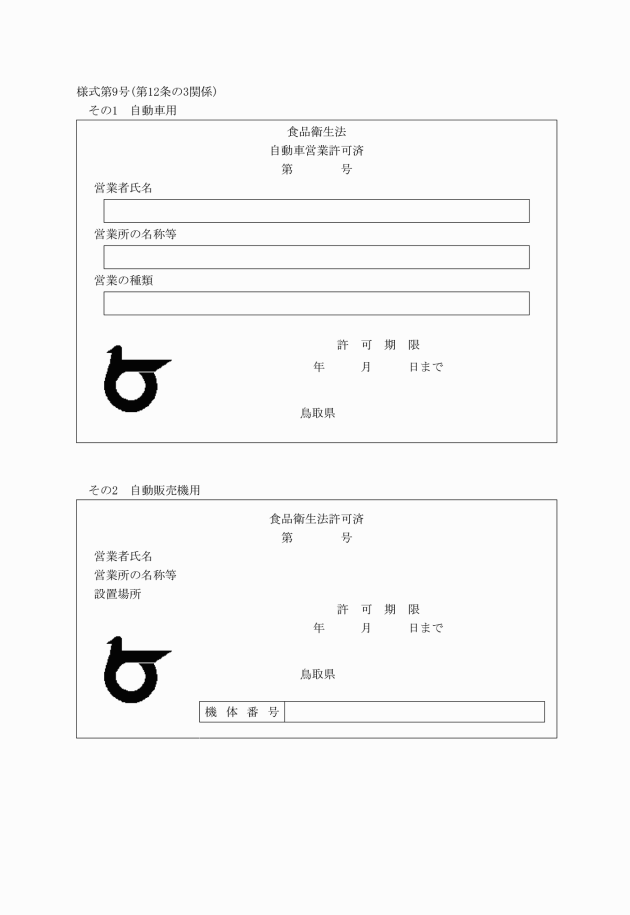

第12条の3 条例第5条第1項前段の許可証の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 条例第5条第1項後段の許可標識の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平21規則45・追加、平23規則59・旧第12条の2繰下)

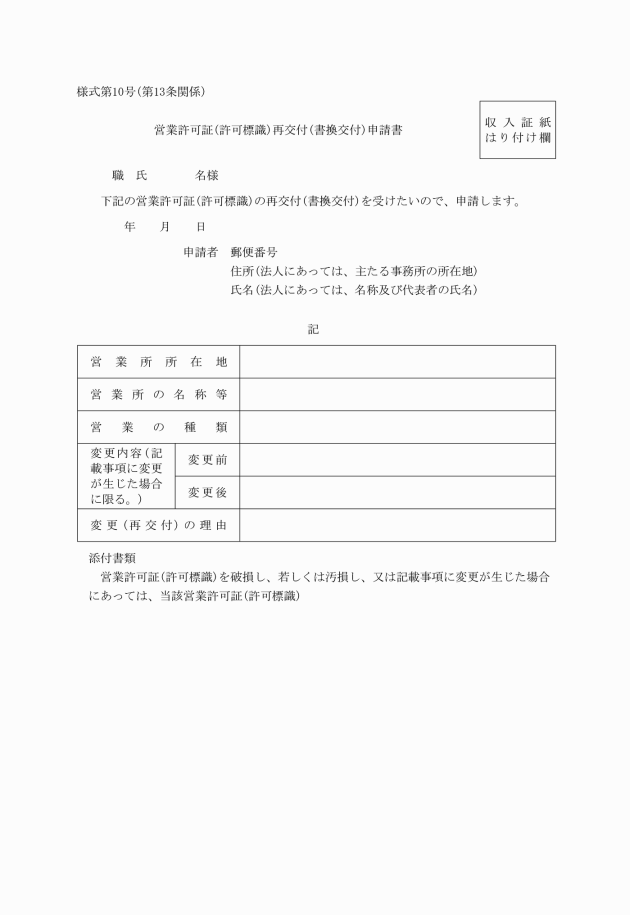

2 法第52条第1項の許可を受けた者は、許可証若しくは許可標職の再交付を受けた後において亡失した許可証若しくは許可標識を発見したとき、許可の有効期間が満了したとき、許可の取消しがあったとき、又は許可に係る施設を廃止したときは、許可証又は許可標識を総合事務所長に返納しなければならない。

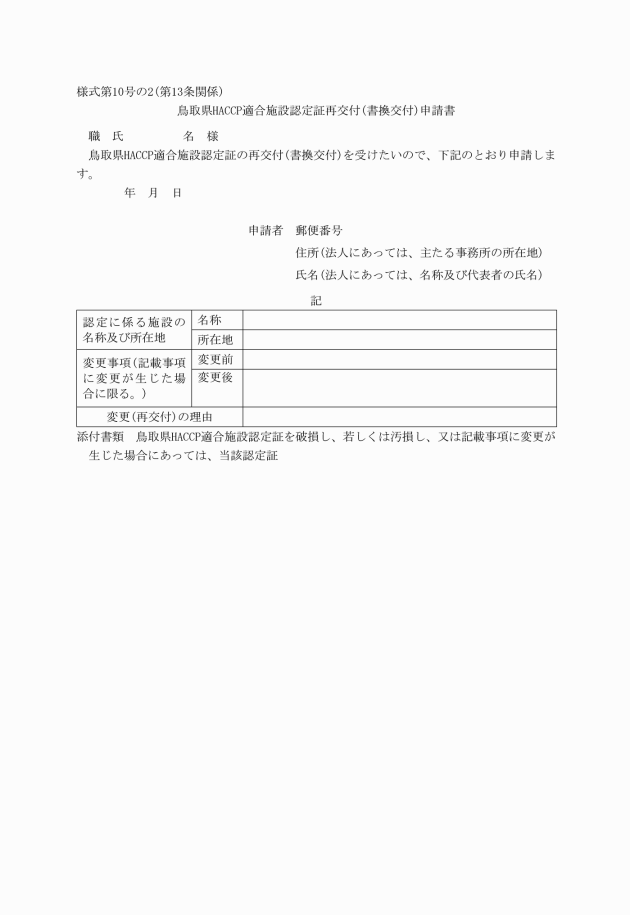

3 認定事業者は、認定証の再交付又は書換交付を受けようとするときは、様式第10号の2による申請書を知事に提出しなければならない。

4 認定事業者は、認定証の再交付を受けた後において亡失した認定証を発見したとき、条例第3条の2第3項の規定により認定がその効力を失ったとき、同条第4項の規定により認定が取り消されたとき、認定に係る施設を廃止したとき、又は第15条第3項の規定により認定を辞退したときは、認定証を知事に返納しなければならない。

(平21規則45・追加、平25規則39・平27規則28・平30規則19・一部改正)

(地位の承継の届出)

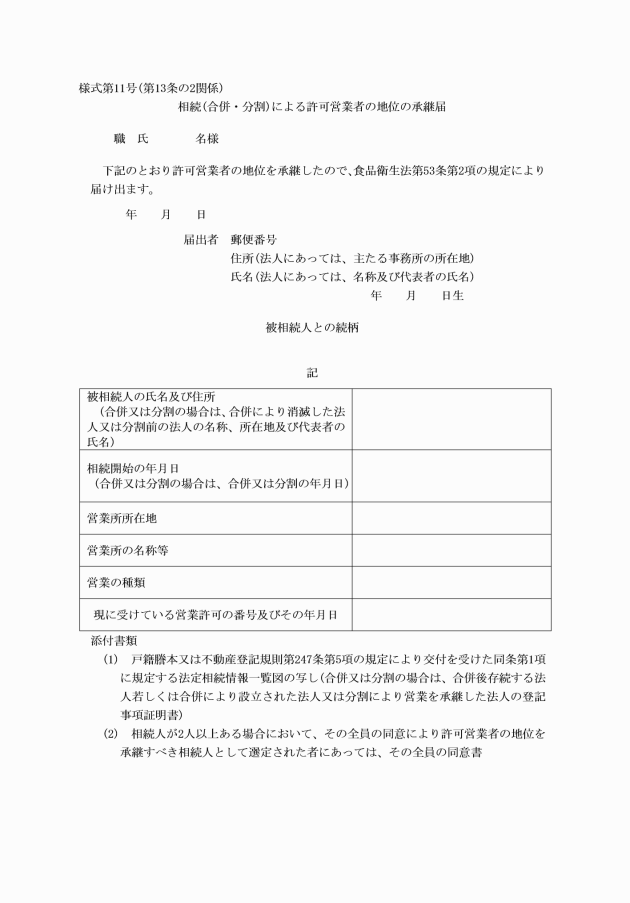

第13条の2 省令第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書は、様式第11号によるものとする。

(平7規則89・追加、平13規則22・平16規則30・平19規則16・平21規則45・一部改正)

(申請事項等の変更の届出)

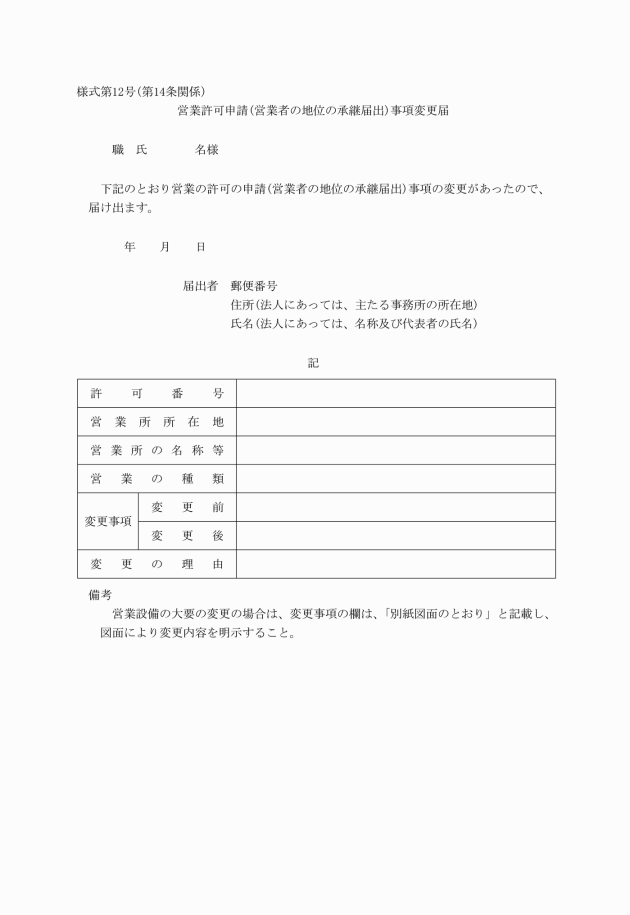

第14条 省令第71条の届出は、様式第12号による届書により行わなければならない。

(平7規則89・平16規則30・平21規則45・一部改正)

(施設の廃止等の届出)

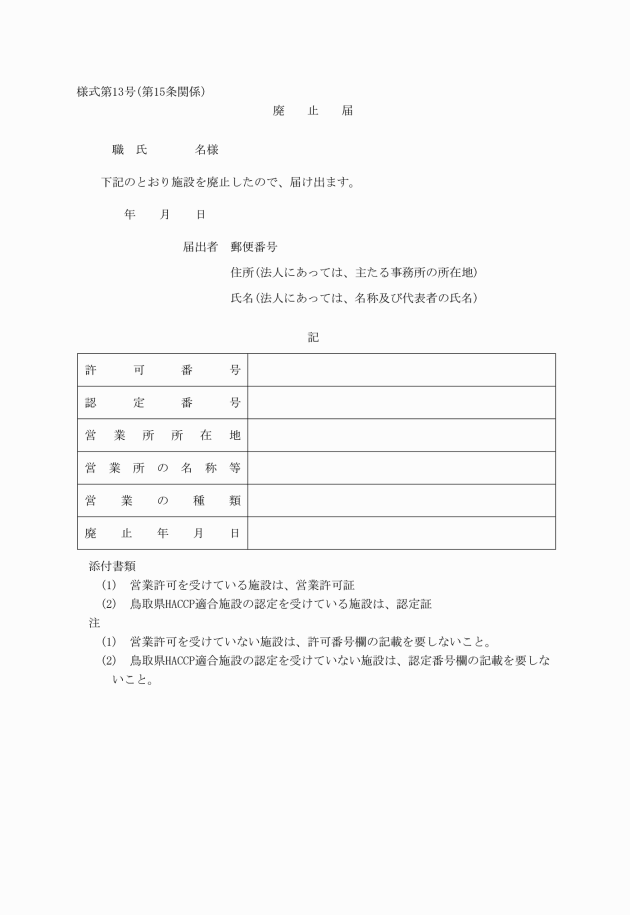

第15条 法第52条第1項の許可を受けた者又は認定事業者は、同項の許可又は条例第3条の2第1項の認定に係る施設を廃止したときは、様式第13号による届書により速やかにその旨を総合事務所長又は知事に届け出なければならない。

2 施設の廃止が法第52条第1項の許可を受けた者又は認定事業者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人又は清算人が前項の届出をしなければならない。

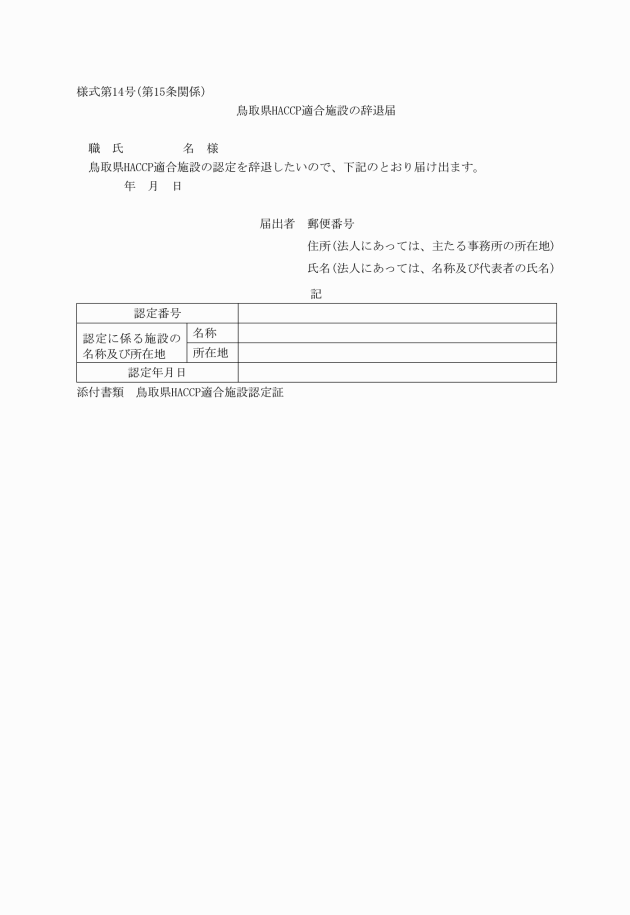

3 認定事業者は、様式第14号による届書により知事に届け出て、条例第3条の2第1項の認定を辞退することができる。

(平19規則16・平21規則45・平25規則39・平27規則28・平30規則19・一部改正)

(書類の提出)

第16条 法、政令、省令、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管の総合事務所長(所管の総合事務所長がない場合にあっては、知事が別に定める機関の長)に提出しなければならない。

(平18規則17・平21規則45・平25規則39・平27規則28・平30規則19・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規則施行の際現に営業を行っている者については、改正後の規則第10条の規定は、この規則の施行の日から3月間は、適用しない。

4 この規則施行の際現に法第21条第1項の許可を受けている者がその営業の用に供している施設については、この規則の施行の日から6月間は、改正後の規則第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

5 改正前の規則第16条第1項の規定によって交付された許可証は、改正後の規則第13条第1項の規定によって交付されたものとみなす。

(鳥取県本庁事務決裁規則の一部改正)

6 鳥取県本庁事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県地方機関等事務決裁規則の一部改正)

7 鳥取県地方機関等事務決裁規則(昭和42年12月鳥取県規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則第12条に規定する申請書については、平成9年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の食品衛生法施行細則第12条に規定する申請書によることができる。

附 則(平成8年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則第4条に規定する申請書については、平成9年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の食品衛生法施行細則第4条に規定する申請書によることができる。

附 則(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(食品衛生法施行細則第2条の改正(「第5条第1項ただし書」を「第9条第1項ただし書」に改める部分を除く。)を除く。)は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)第2条(同法附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

附 則(平成16年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第12条から第13条の2まで、第15条及び別表第2の改正は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県食品衛生法施行細則第13条第1項の規定により交付された許可証については、この規則の施行日以降においても、なお従前の例によることができる。

附 則(平成21年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている許可標織は、この規則に基づき交付されたものとみなす。

附 則(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条、第11条、第11条の2及び第11条の3の改正規定並びに別表第2の改正規定(別表第2の3の(9)の改正規定(「食品」を「食品等」に改める部分を除く。)を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鳥取県食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)第11条の3の規定に基づき食品衛生責任者に係る届出を行った法第52条第1項の許可を受けた者については、改正後の鳥取県食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)第11条の3の規定は適用しない。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可標識は、新規則の規定により交付された許可標識とみなす。

附 則(平成23年規則第59号)

この規則は、平成23年10月15日から施行する。

附 則(平成24年規則第42号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第39号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という。)第13条第1項の承認の有効期間(旧法第14条第1項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までにする食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可については、改正前の鳥取県食品衛生条例施行規則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭55規則18・平8規則11・一部改正、平12規則32・旧別表第1・一部改正、平15規則86・一部改正、平17規則17・旧別表・一部改正、令2規則40・一部改正)

(1) 食品

ア 清涼飲料水(かん詰又はびん詰のものを除く。)

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

8,000個以下 | 2個 |

8,001個以上22,000個以下 | 3個 |

22,001個以上 | 5個 |

イ 粉末清涼飲料

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

500個以下 | 2個 |

501個以上800個以下 | 3個 |

801個以上 | 5個 |

ウ ハム、ソーセージ及びベーコン

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

500個以下 | 2個 |

501個以上800個以下 | 3個 |

801個以上1,300個以下 | 5個 |

1,301個以上3,200個以下 | 7個 |

3,201個以上8,000個以下 | 10個 |

8,001個以上 | 15個 |

エ ケーシング詰かまぼこ、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコン

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

500個以下 | 2個 |

501個以上800個以下 | 3個 |

801個以上1,300個以下 | 5個 |

1,301個以上3,200個以下 | 7個 |

3,201個以上8,000個以下 | 10個 |

8,001個以上 | 15個 |

(2) 添加物

法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(タール色素を除く。)

ロットを形成する製品ごとに必要最少量(ロットを形成する最大の量は、300キログラム(製造の工程及び方法等からみて公衆衛生上支障がないと認められる場合は、これを上回る量とすることができる。)とする。)

(3) 器具

ア 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器

(ア) 自動温度制御装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によって製造されたもの

ロットごとに 3個

(イ) (ア)以外の焼成窯によって製造されたもの

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

800個以下 | 3個 |

801個以上1,300個以下 | 5個 |

1,301個以上3,200個以下 | 7個 |

3,201個以上8,000個以下 | 10個 |

8,001個以上 | 15個 |

イ フェノール樹脂製、メラミン樹脂製又はユリア樹脂製の飲食器

ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |

800個以下 | 3個 |

801個以上1,300個以下 | 5個 |

1,301個以上3,200個以下 | 7個 |

3,201個以上8,000個以下 | 10個 |

8,001個以上 | 15個 |

別表第2(第10条関係)

(平17規則17・追加、平18規則17・平19規則16・平22規則18・平24規則42・平25規則39・平27規則28・令2規則40・一部改正)

1 一般事項

(1) 施設設備及び機械器具の清掃、洗浄及び消毒の方法を定めた手順書を作成すること。

(2) (1)の手順書には、清掃等を行う場所及び機械器具、作業責任者並びに清掃等の頻度及び点検の方法を記載すること。

(3) 1年に1回以上製品検査、ふき取り検査等を実施し、施設の衛生状態の確認及び衛生管理の効果の検証を行い、必要に応じて(1)の手順書の内容の見直しを行うこと。

2 衛生管理の組織体制

衛生管理の実施に当たっては、その組織体制を明らかにする文書を作成すること。

3 食品取扱施設における衛生管理

(1) 食品取扱施設の衛生管理

条例別表第1の1の項(1)のアに規定する清掃の実施状況を点検した記録を作成し、1年以上保存すること。

(2) 食品取扱設備等の衛生管理

条例別表第1の1の項(2)のアの洗浄及び消毒の実施状況を点検した記録を作成し、1年以上保存すること。

(3) ねずみ及び昆虫対策

条例別表第1の1の項(3)に規定する点検及び駆除の実施に係る記録を作成し、1年以上保存すること。

(4) 廃棄物及び排水の取扱い

廃棄物の保管及びその廃棄の方法を定めた手順書を作成すること。

(5) 食品等の取扱い

ア 条例別表第1の1の項(5)のアに規定する点検の実施に係る記録を作成し、取り扱う食品の消費期限又は賞味期限に1月を加えた期間保存すること。

イ 食品等(条例別表第1の1の項(5)のエの(イ)に規定する食品等をいう。以下同じ。)の製造又は加工に当たっては、次の事項を実施すること。

(ア) 原材料、製品及び容器包装は、ロットごとに管理すること。

(イ) 製品ごとにその特性、原材料等について記載した製品説明書を作成し、取り扱う食品の消費期限又は賞味期限に1月を加えた期間保存すること。

(ウ) 1年に1回以上原材料及び製品について自主検査を行い、法第13条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準又は規格への適合性を確認するとともに、その結果を記録し、取り扱う食品の消費期限又は賞味期限に1月を加えた期間保存すること。

(6) 使用水等の管理

ア 条例別表第1の1の項(6)のウに規定する清掃の実施に係る記録を作成し、1年以上保存すること。

イ 同項(6)のエの点検の実施に係る記録を作成し、1年以上保存すること。

(7) 食品等の取扱いに関する記録の作成及び保存

取り扱う食品等について、次の事項について記録を作成し、食品については消費期限又は賞味期限に1月を加えた期間保存すること。

ア 仕入年月日

イ 仕入元の名称及び所在地

ウ 食品等の名称

エ ロットの確認を行うための情報(年月日表示、ロット番号等)

オ 出荷又は販売年月日(仕出屋以外の小売段階においては、不要とする。(カ)において同じ。)

カ 出荷又は販売先の名称及び所在地

キ 仕入れの際の原材料の鮮度、包装の状態等についての点検結果

(8) 管理運営要領の見直し

1年に1回以上製品検査、ふき取り検査等を実施し、施設の衛生状態を確認することにより、条例別表第1の2の項(7)の管理運営要領の効果を検証し、必要に応じてその内容の見直しを行うこと。

4 食品取扱施設における食品取扱者の衛生管理

(1) 食品取扱者の作業前の健康状態を点検した記録を作成し、1年以上保存すること。

(2) 食品取扱者の健康診断を1年に1回以上行い、その結果を1年以上保存すること。

5 食品取扱施設における食品取扱者等に対する教育訓練

(1) 衛生教育についての実施計画を作成し、1年に1回以上実施すること。

(2) 実施状況について記録を作成し、1年以上保存すること。

(3) 1年に1回以上教育訓練の効果の評価を行い、必要に応じて(1)の実施計画の見直しを行うこと。

別表第3(第10条の5関係)

(平23規則59・追加、平24規則68・平27規則28・一部改正)

1 共通基準

(1) 営業施設の構造及び設備

ア 調理室、製造室又は処理室の床は、排水が良い構造とすること。

イ 調理室、製造室又は処理室の天井は、平滑な構造とすること。

(2) 食品取扱設備等

食品を冷却し、又は保存するための設備内の温度を確認するための温度計は、外部から見やすい位置とすること。

2 個別基準

(1) 飲食店営業

ア 弁当、折詰その他一時に多人数に対する調理又は仕出しをする場合は、放冷設備を備えた詰合室又は配膳室を設けること。

イ 洗浄設備は、二槽式以上のものとすること。

ウ 客席を設ける場合の流水式手洗設備及び手指の消毒設備は、来客者が常に使用できる位置に設けること。

(2) 喫茶店営業

(1)の基準のうち、イ及びウと同様とする。

(3) 食品の冷凍又は冷蔵業

区画された冷凍室又は冷蔵室を設けること。

(4) そうざい製造業

ア 加熱調理するそうざいを製造する場合は、区画された放冷室を設けること。

イ (1)の基準のうちイと同様とする。

3 自動車による移動型の営業施設についての特例飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業

(1) 食品の冷却保存をする設備は、電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であること。

(2) 食品を冷却し、又は保存するための設備内の温度を確認するための温度計は、外部から見やすい位置とすること。

4 露店形態による営業施設についての特例

飲食店営業、喫茶店営業及び菓子製造業

3の(1)及び(2)の基準と同様とする。

(令2規則40・追加)

様式第2号 削除

(令2規則40)

(平8規則11・全改、平11規則69・平15規則86・平21規則45・一部改正)

(平7規則89・一部改正)

(平7規則89・平11規則69・平15規則86・平21規則45・一部改正)

(平7規則89・平11規則69・平15規則86・平16規則30・平17規則17・平21規則45・平27規則28・一部改正)

(平27規則28・追加)

(平27規則28・追加)

(平27規則28・追加、令3規則2・一部改正)

(平27規則28・追加)

(平17規則17・追加、平21規則45・平22規則18・一部改正、平27規則28・旧様式第6号の2繰下・一部改正)

(平23規則59・追加、平27規則28・旧様式第6号の3繰下・一部改正)

(平7規則89・全改、平11規則69・平15規則86・平16規則30・平17規則9・平17規則17・平21規則45・平22規則18・令3規則2・一部改正)

(平7規則89・旧様式第9号繰上・一部改正、平15規則86・平19規則16・平21規則45・平23規則59・一部改正)

(平21規則45・追加、平22規則18・平23規則59・一部改正)

(平7規則89・旧様式第10号繰上・一部改正、平11規則69・平17規則9・一部改正、平21規則45・旧様式第9号繰下・一部改正、平22規則18・平27規則28・一部改正)

(平27規則28・追加)

(平7規則89・追加、平11規則69・平13規則22・平15規則86・平19規則16・一部改正、平21規則45・旧様式第10号繰下・一部改正、平22規則18・平27規則28・令3規則2・一部改正)

(平7規則89・平11規則69・一部改正、平21規則45・旧様式第11号繰下・一部改正、平22規則18・一部改正)

(平7規則89・平11規則69・平17規則9・一部改正、平21規則45・旧様式第12号繰下・一部改正、平22規則18・平27規則28・一部改正)

(平27規則28・追加)