○鳥取県税条例施行規則

昭和35年9月5日

鳥取県規則第40号

鳥取県税条例施行規則をここに公布する。

鳥取県税条例施行規則

鳥取県税条例施行規則(昭和29年6月鳥取県規則第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条の3)

第2節 賦課徴収(第5条―第30条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第31条―第35条の6)

第2節 事業税(第36条―第37条の2)

第3節 不動産取得税(第38条・第39条)

第3節の2 県たばこ税(第39条の2)

第4節 ゴルフ場利用税(第40条―第46条)

第5節 軽油引取税(第47条―第49条の2)

第6節 自動車税(第50条―第50条の20)

第7節 鉱区税(第51条)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第58条の2)

第4節 産業廃棄物処分場税(第59条―第71条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(徴税吏員)

第1条 次に掲げる者は、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する徴税吏員を命ぜられたものとする。

(1) 総務部税務課に勤務する県の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)

(2) 県税事務所に勤務する県の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)

(昭41規則33・昭45規則73・昭47規則34・昭60規則66・平13規則15・平19規則42・平20規則56・平25規則34・令元規則9・一部改正)

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のために行う質問又は検査

(2) 徴収金に係る滞納処分

(3) 県税に関する犯則事件の調査

(令元規則9・一部改正)

(納付書等)

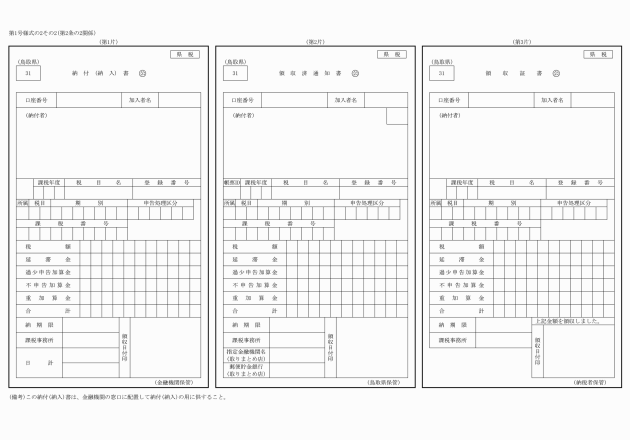

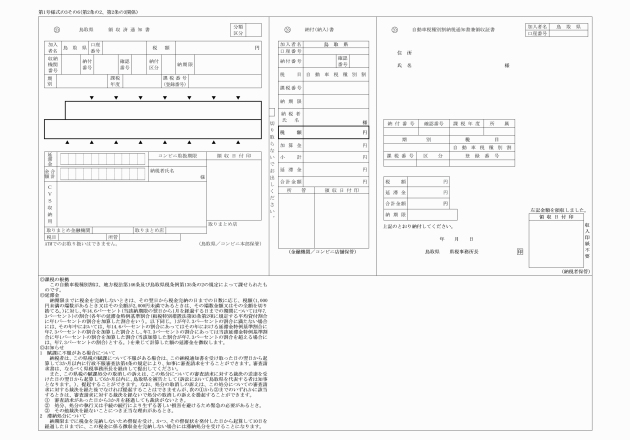

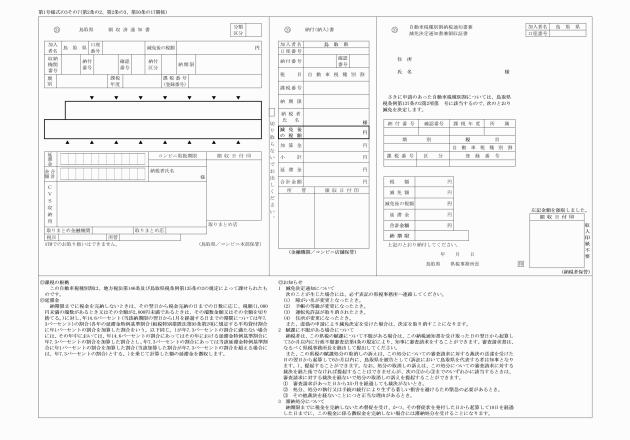

第2条の2 条例第2条第1項第10号から第12号までの規定による納付書等は、次に定める様式によるものとする。

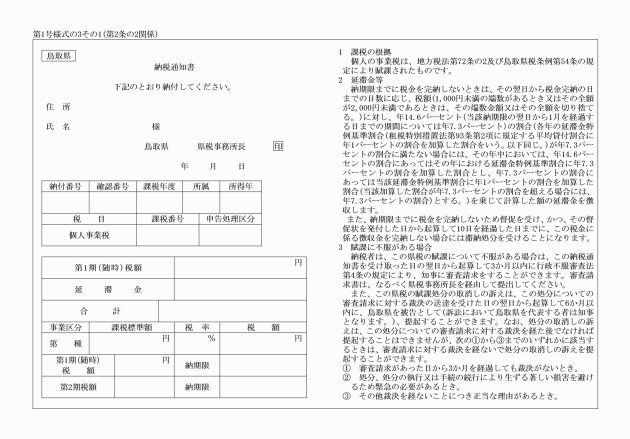

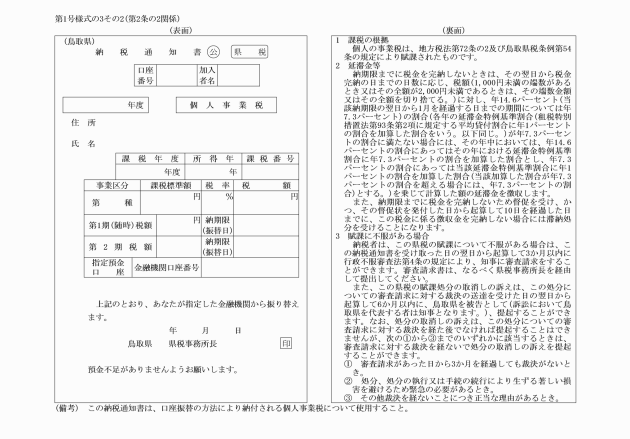

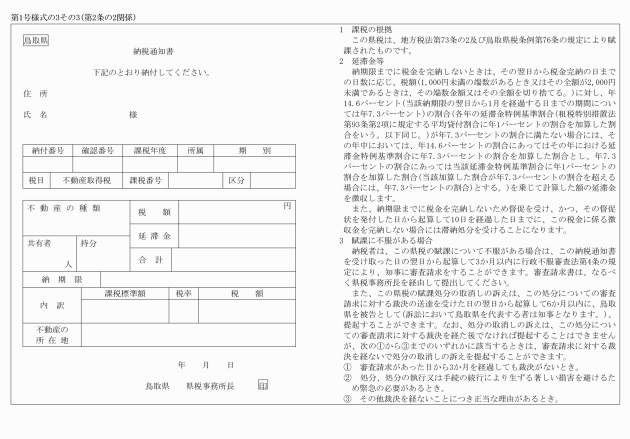

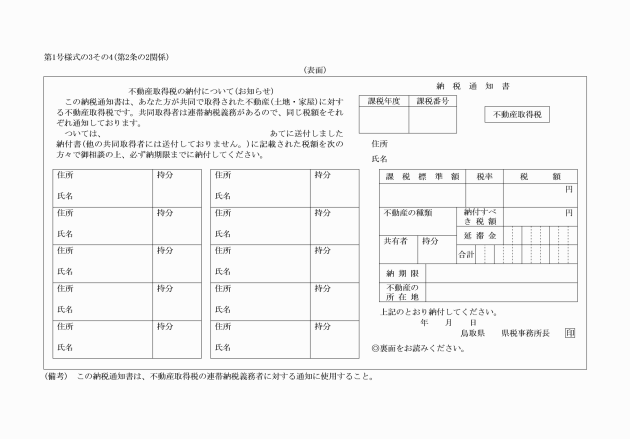

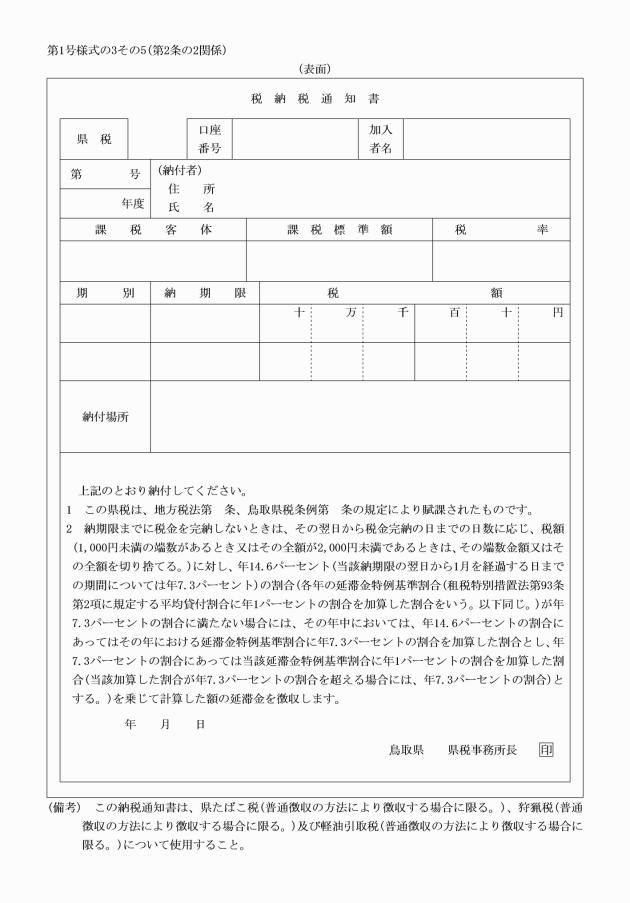

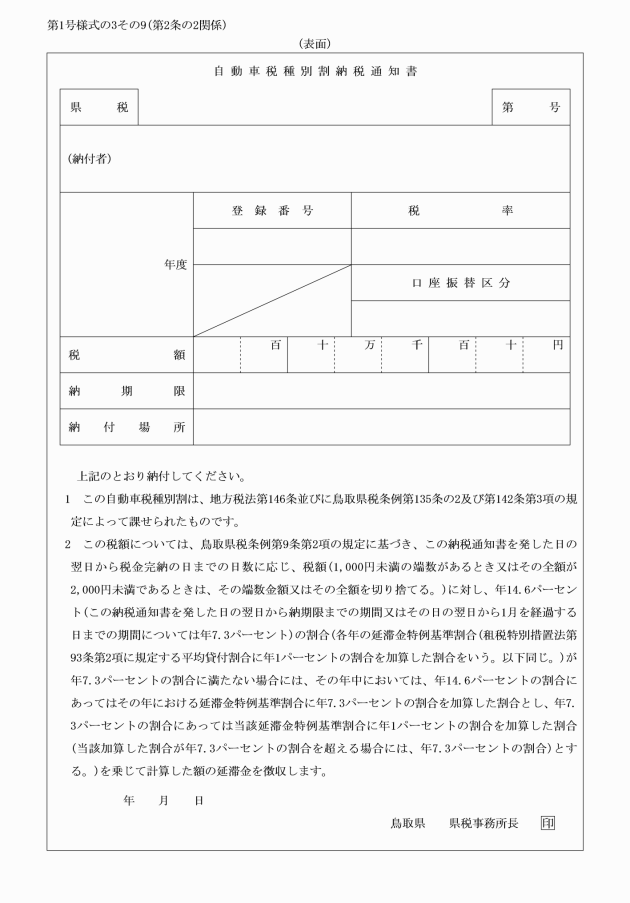

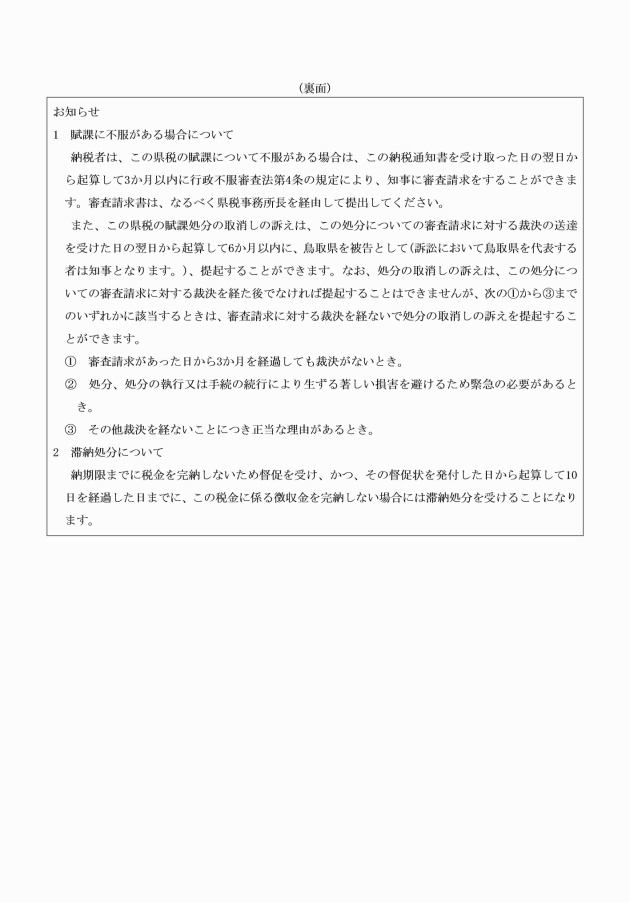

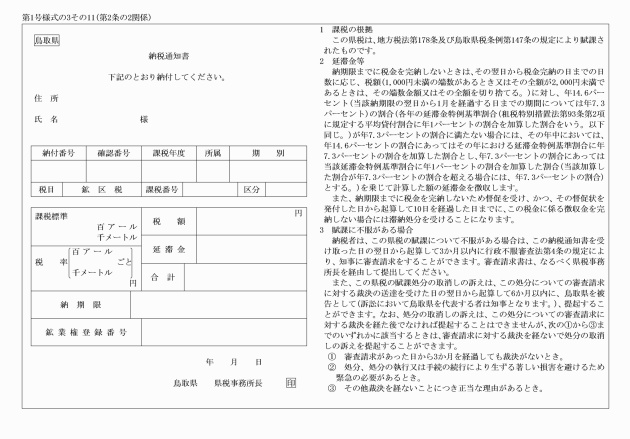

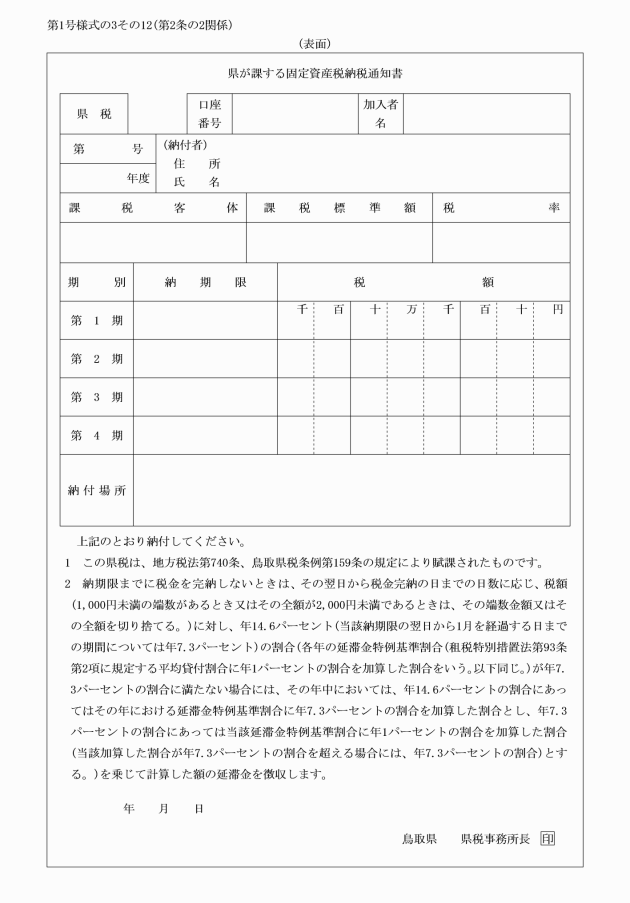

(2) 条例第2条第1項第12号の納税通知書 第1号様式の3

(平元規則28・追加、平2規則14・平13規則15・平18規則33・平22規則4・平24規則13・平25規則34・平30規則74・一部改正)

(知事が収納事務を委託した者に納付することができる県税に係る徴収金)

第2条の3 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とし、それぞれ当該各号に定める納付書(領収済通知書にバーコードが記載されているものに限る。)により納付するものとする。

(1) 個人の事業税及び不動産取得税 第1号様式

(平18規則33・追加、平24規則13・平25規則34・平30規則74・令元規則9・一部改正)

(平元規則28・追加、平10規則39・一部改正、平13規則15・旧第2条の5繰上・一部改正、平18規則33・旧第2条の3繰下)

(平13規則15・追加、平18規則33・旧第2条の4繰下)

(平元規則28・平10規則39・平13規則15・平19規則42・平25規則34・一部改正)

第4条 条例第16条第3項第3号に規定する規則で定める融資制度は、次のとおりとする。

(1) 鳥取県中小企業高度化資金等貸付規則(昭和63年鳥取県規則第31号)に基づく融資

(2) 地域振興に資する事業を行う民間事業者の施設、設備等の取得に要する資金に対する融資

(3) 県内中小企業者の経営及び設備等の整備に要する資金に対する融資

(4) 県内中小企業の振興を図るため中小企業者に対して行う無担保小口融資に必要な資金に対する融資

(5) 企業が県内の工業団地等において行う工場の新設等に要する資金に対する融資

(6) 県内廃棄物処理業者等が行う循環型社会の構築に向けた施設又は設備の整備に要する資金に対する融資

(7) 個人若しくは中小企業者が県内において行う創業又は県内中小企業者が行う新分野への進出若しくは先端技術の開発、導入等に要する資金に対する融資

(8) 県内中小企業者が有する新技術、企画等の事業化に要する資金に対する融資

(9) 県内中小企業者が経営改善を図るために行う金融機関からの借入金の借換え等に要する資金に対する融資

(10) 経営の再建を図る県内中小企業者が行う再生事業の実施に要する資金に対する融資

(11) 取引先企業の倒産等に伴い経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の経営の維持に要する資金に対する融資

(12) 県内中小企業者が有する売掛金債権又は棚卸資産を担保として必要な資金を確保するための融資

(13) 急激に経営状況が悪化した県内中小企業者等の受注が増加した場合における資金需要等に対する融資

(平7規則27・全改、平13規則15・平18規則33・平20規則94・平22規則23・平24規則62・平27規則26・一部改正)

(平13規則15・追加)

(県税の収納の事務を委託することができる基準)

第4条の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第14条の2第1項において「施行令」という。)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(2) 普通地方公共団体の公金、電気料金、ガス料金、電信電話料金等の収納の事務を受託した実績があること。

(3) 収納した県税を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、及び県に遅滞なく必要な報告を行うことができる技術的な基礎を有していること。

(平17規則88・追加)

第2節 賦課徴収

(調査決定)

第5条 所長は、徴収金を徴収しようとするときは、別に定める調査決定決議書により、徴収の決定をしなければならない。

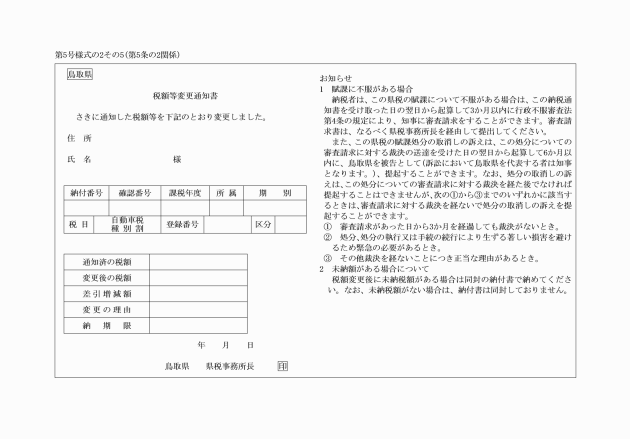

2 前項の徴収の決定をした後において、その決定をした金額を変更しなければならない事由が生じたときは、その理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について徴収の決定をしなければならない。

(平2規則14・一部改正)

(昭41規則33・追加、平19規則42・平30規則74・令元規則9・一部改正)

(相続人の代表者の指定等)

第6条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する代表者の届出の文書は、第3号様式のとおりとする。

2 令第2条第5項に規定する代表者指定の通知の文書は、第3号様式の2のとおりとする。

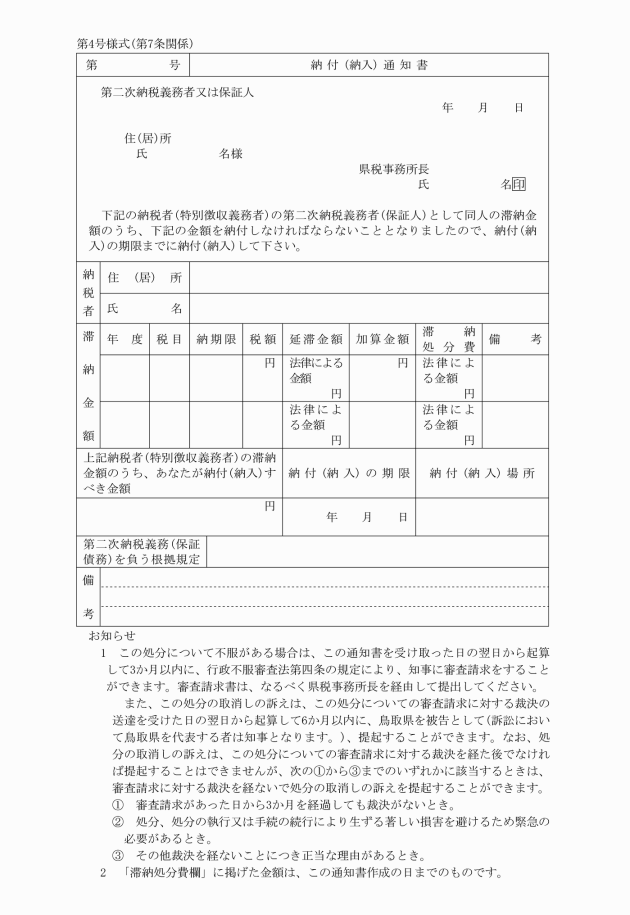

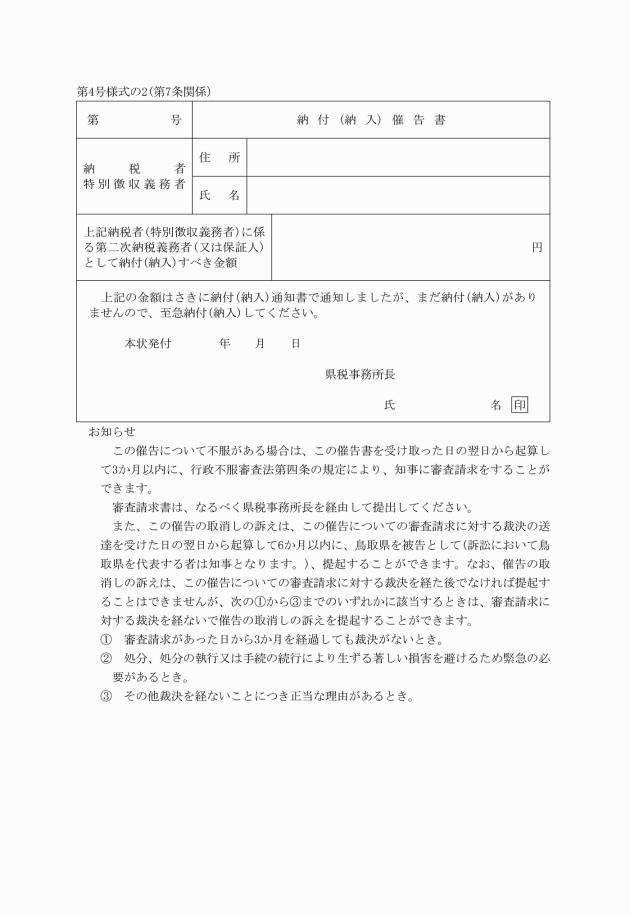

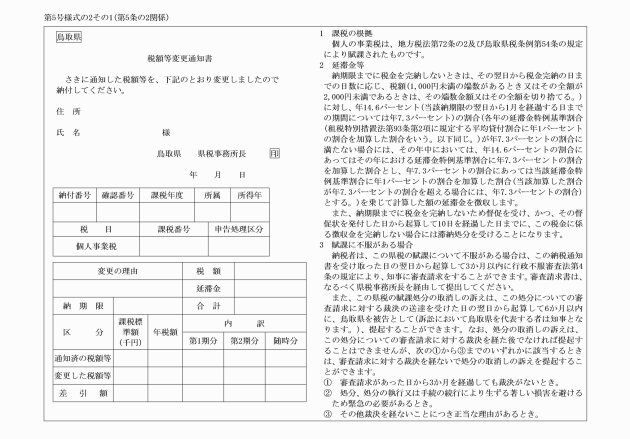

(第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書等)

第7条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する納付又は納入の通知書は、第4号様式のとおりとする。

2 法第11条第2項に規定する納付又は納入の催告書は、第4号様式の2のとおりとする。

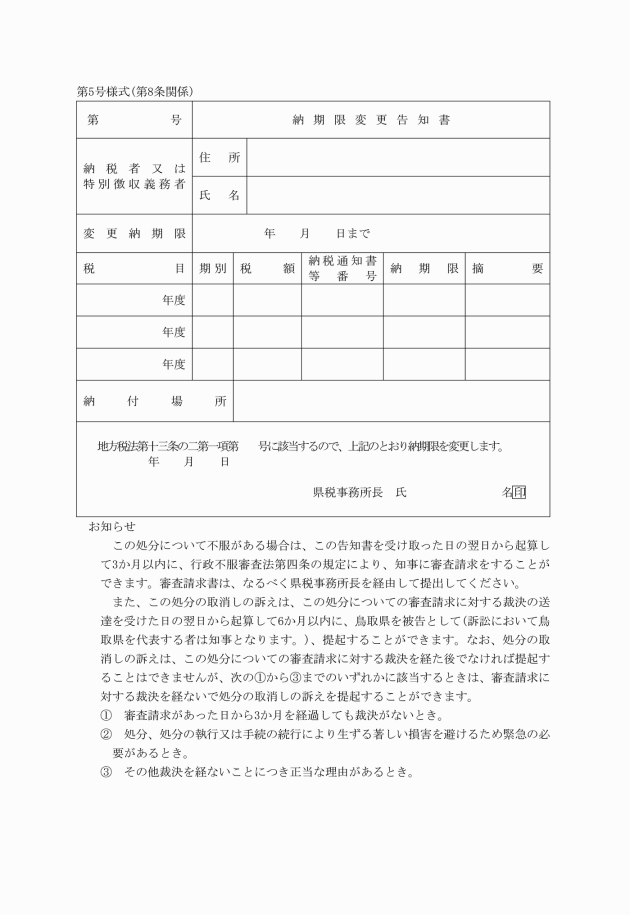

(繰上徴収の告知)

第8条 令第6条の2の3ただし書に規定する納期限を変更する旨の文書は、第5号様式のとおりとする。

(昭59規則39・一部改正)

(強制換価の場合の県たばこ税等の徴収に関する通知)

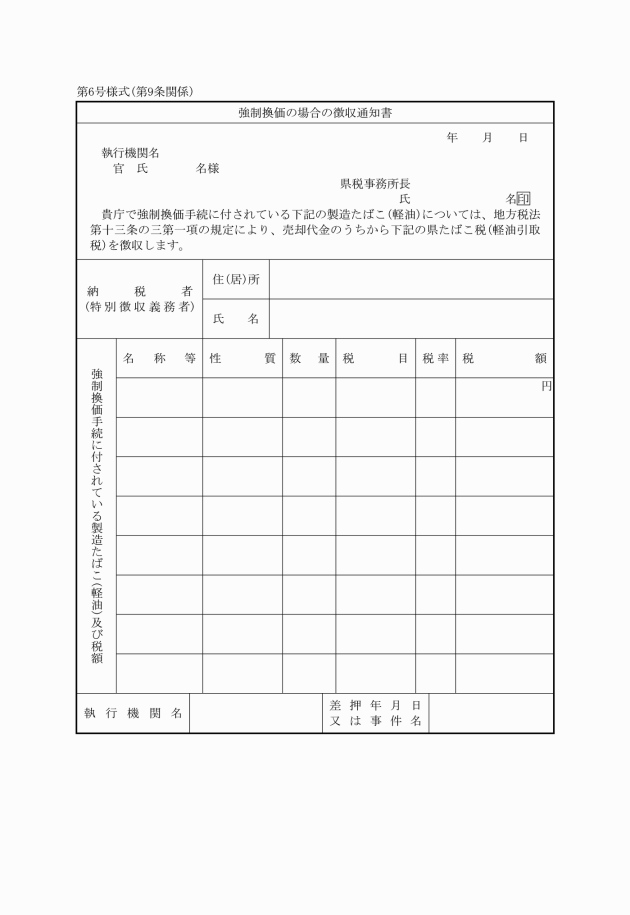

第9条 令第6条の3第1項に規定する執行機関に対する通知の文書は、第6号様式のとおりとする。

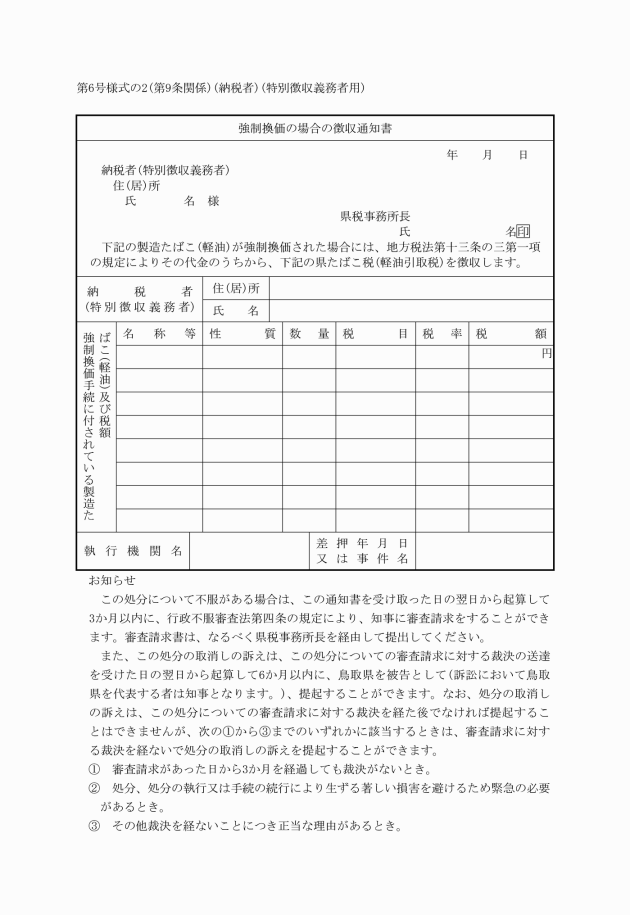

2 令第6条の3第2項に規定する特別徴収義務者又は納税者に対する通知の文書は、第6号様式の2のとおりとする。

(昭60規則25・平2規則14・一部改正)

(担保権付財産が譲渡された場合の徴収)

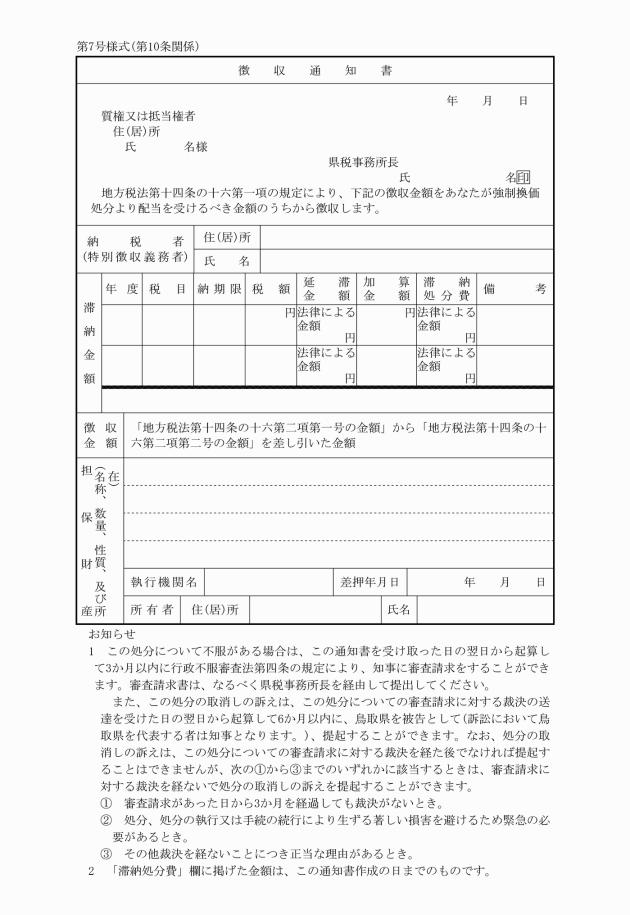

第10条 令第6条の6第1項に規定する質権者又は抵当権者に対する通知の文書は、第7号様式のとおりとする。

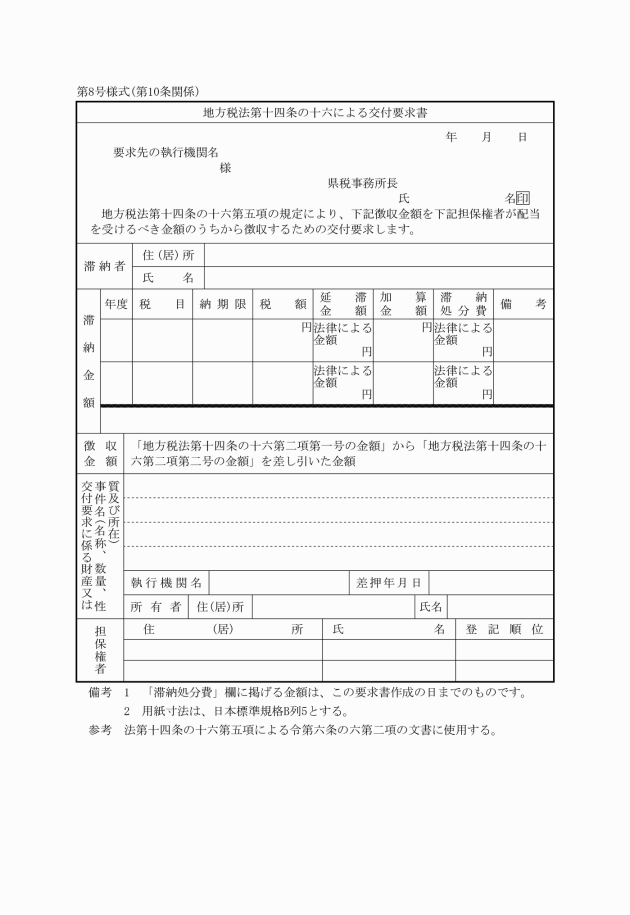

2 令第6条の6第2項に規定する交付要求書は、第8号様式のとおりとする。

第11条 削除

(昭59規則39)

(譲渡担保権者等に対する告知書等)

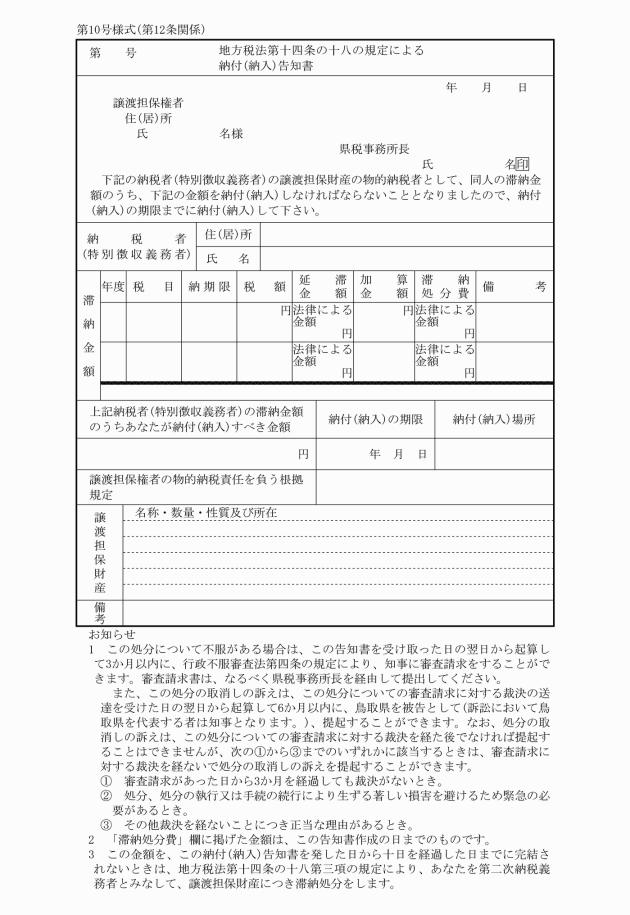

第12条 令第6条の8第1項に規定する譲渡担保権者に対する告知書は、第10号様式のとおりとする。

2 令第6条の8第2項に規定する納税者又は特別徴収義務者に対する通知の文書は、第10号様式の2のとおりとする。

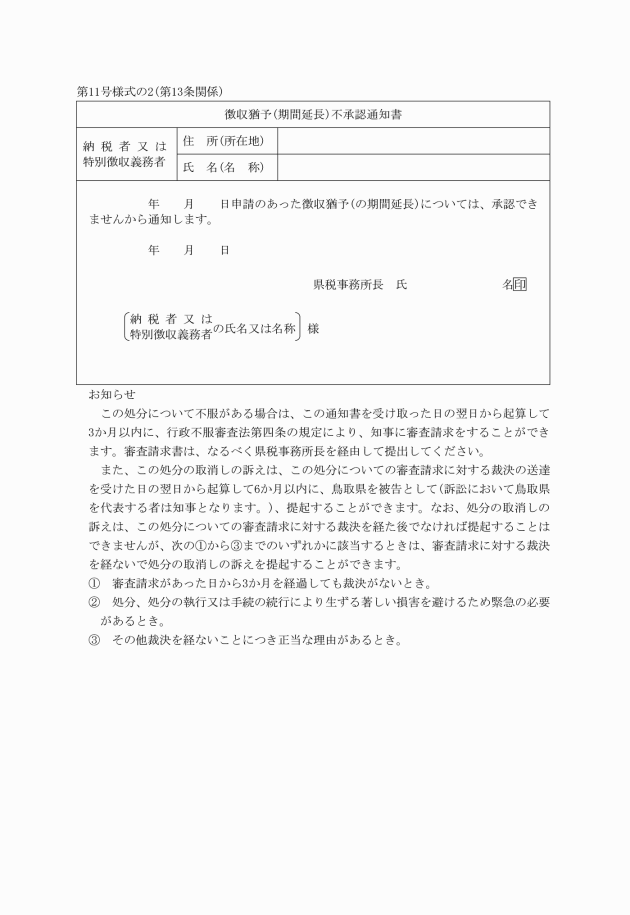

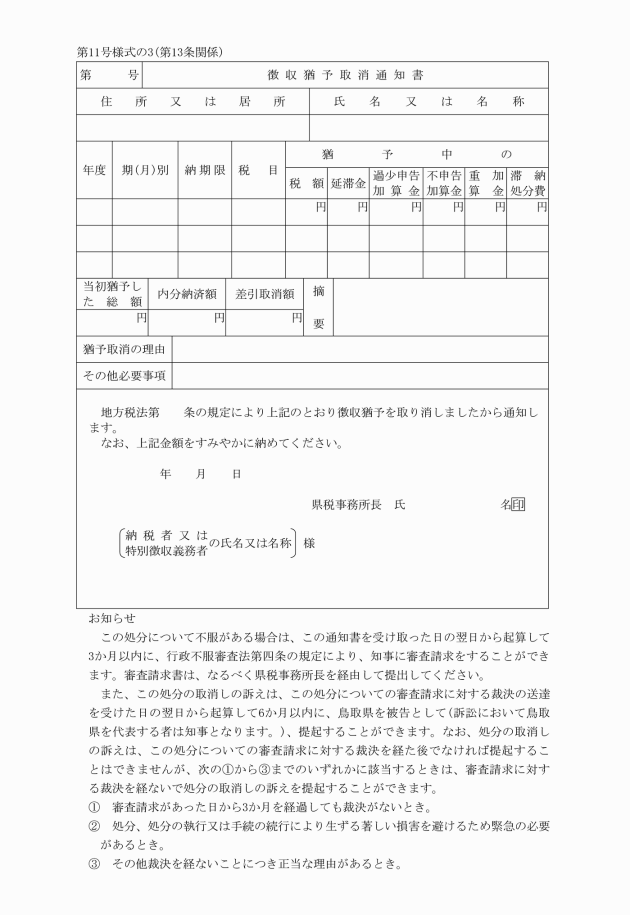

2 法第15条の3第3項(法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予の取消しの通知は、第11号様式の3による通知書でしなければならない。

(昭53規則22・昭59規則39・平12規則17・平21規則26・平28規則8・一部改正)

(納付又は納入委託に使用できる証券)

第14条 法第16条の2第1項前段(法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)の知事が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、その券面金額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えない額のものとする。

(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決裁をしうる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手であって、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは知事又は所長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、知事又は所長にあて取立のため裏書をしたもの

(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、知事又は所長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの及び約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、知事又は所長にあて取立のため裏書をしたもの

(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立が特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(平12規則17・平21規則26・一部改正)

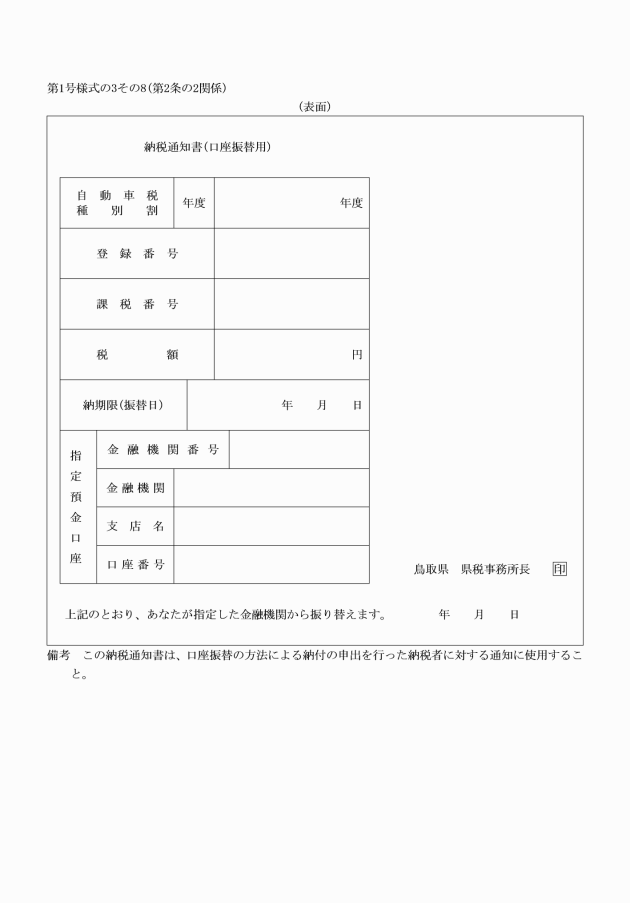

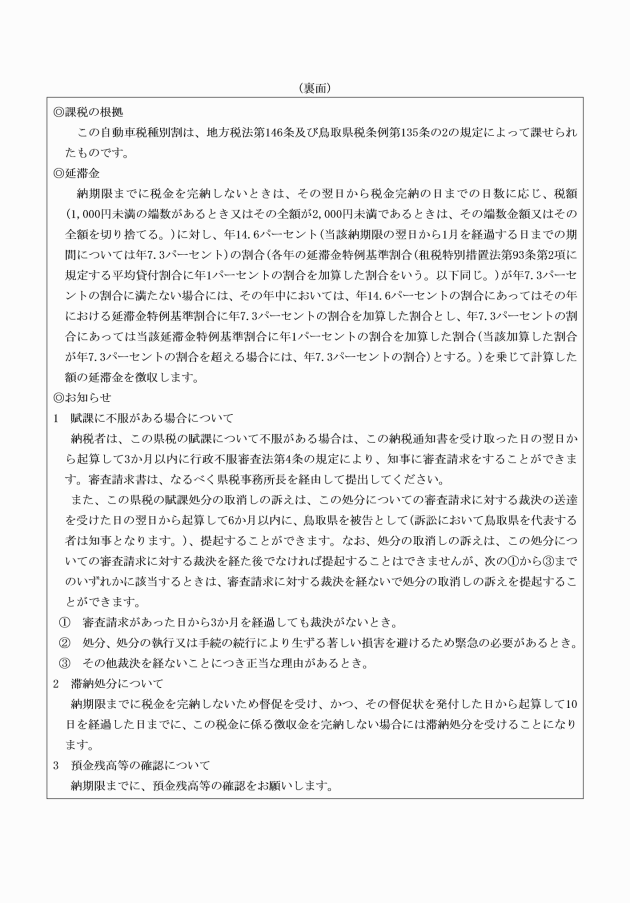

(口座振替の方法による個人の事業税等の納付)

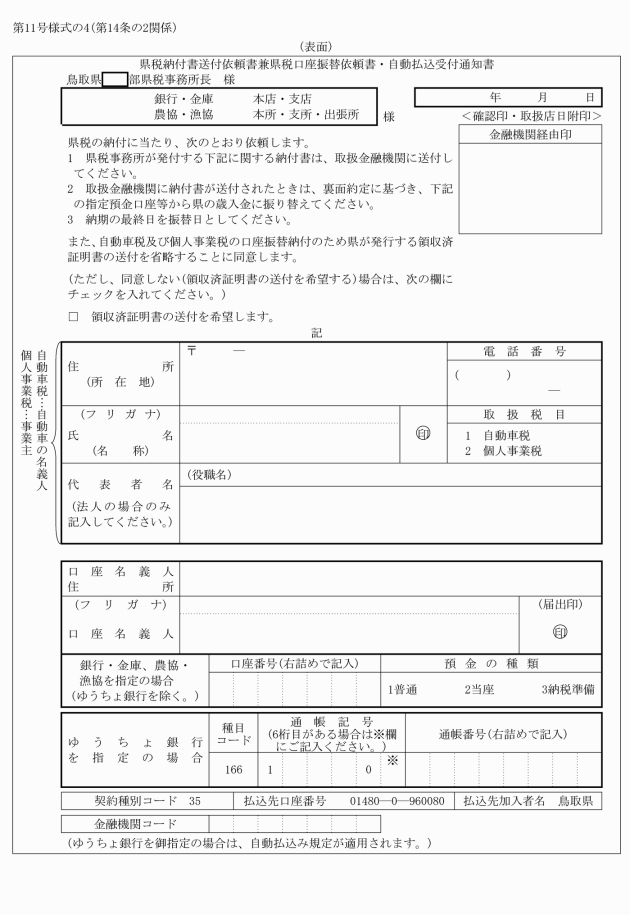

第14条の2 個人の行う事業に対する事業税又は自動車税の種別割を施行令第155条の規定による口座振替の方法(第50条の19の3において「口座振替の方法」という。)によって納付しようとする者は、第11号様式の4による県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書・自動払込受付通知書を課税地を管轄する所長又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による依頼書の提出があったときは、納付書又は納付書の記載事項を記録した磁気テープ等(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をその者が預金口座を設けている指定金融機関等に直接送付し、又は納付書の記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該指定金融機関等の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

(昭43規則70・追加、平3規則24・平13規則15・平14規則66・平15規則17・平15規則54・平17規則88・平19規則42・平19規則84・平23規則5・平28規則52・令元規則9・一部改正)

(職権による換価の猶予の手続)

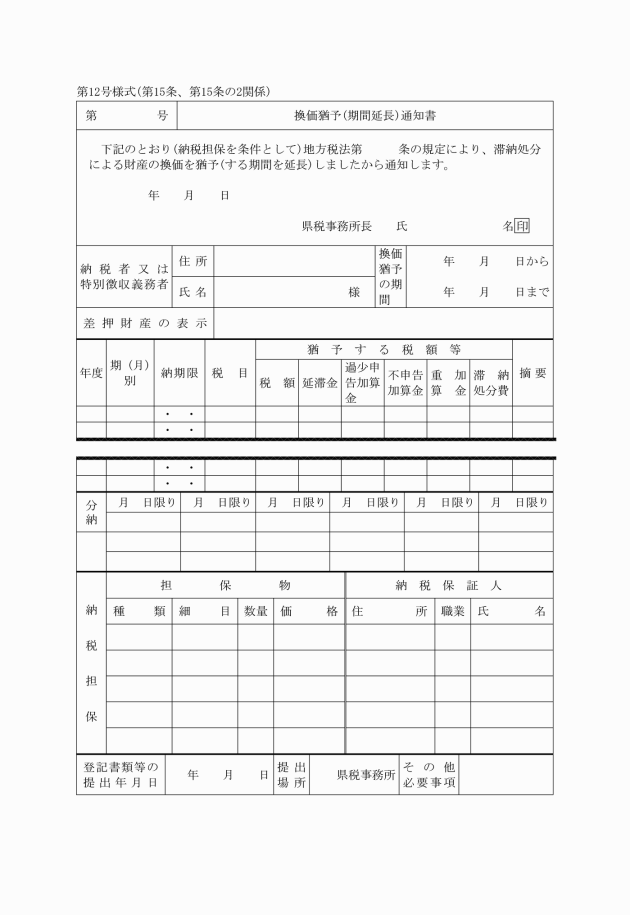

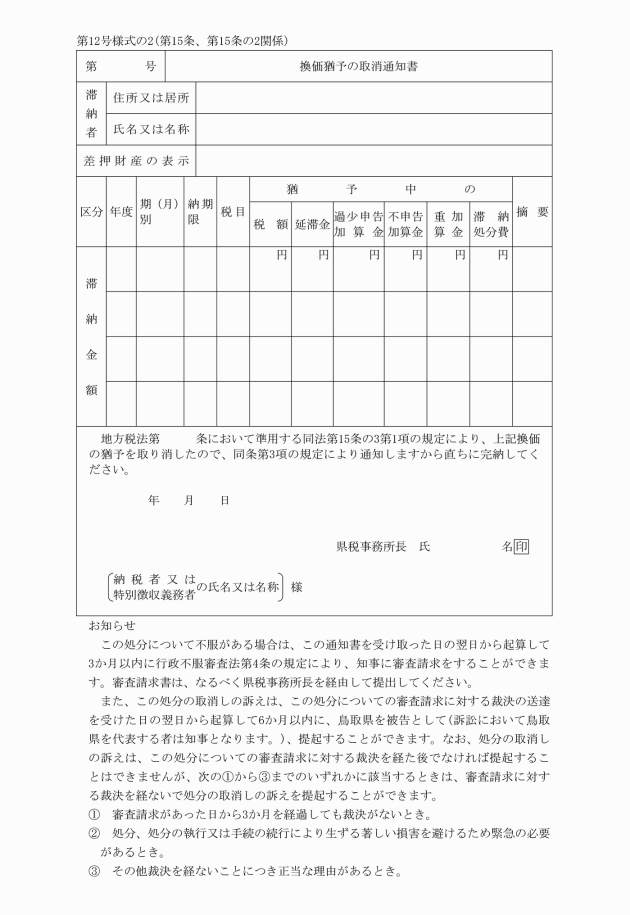

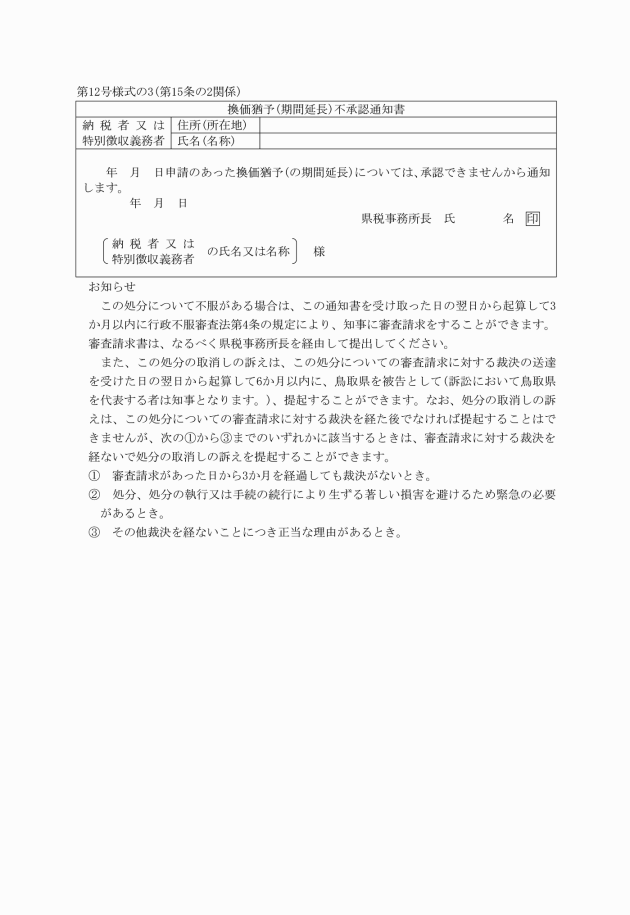

第15条 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による職権による換価の猶予又は期間延長の通知は、第12号様式による通知書でしなければならない。

2 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による職権による換価の猶予の取消しの通知は、第12号様式の2による通知書でしなければならない。

(昭59規則39・平28規則8・一部改正)

2 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による申請による換価の猶予の取消しの通知は、第12号様式の2による通知書でしなければならない。

(平28規則8・追加)

(滞納処分の停止に伴う手続)

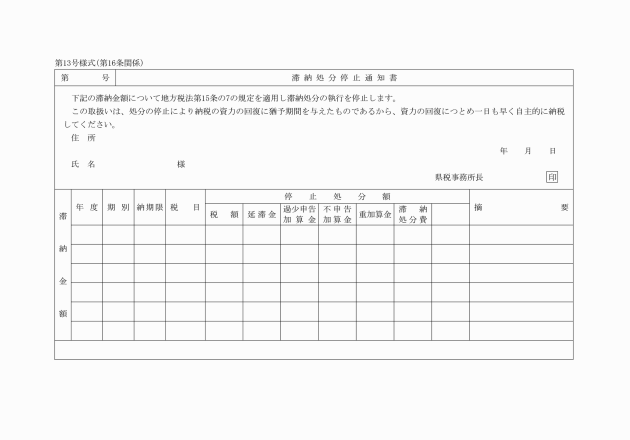

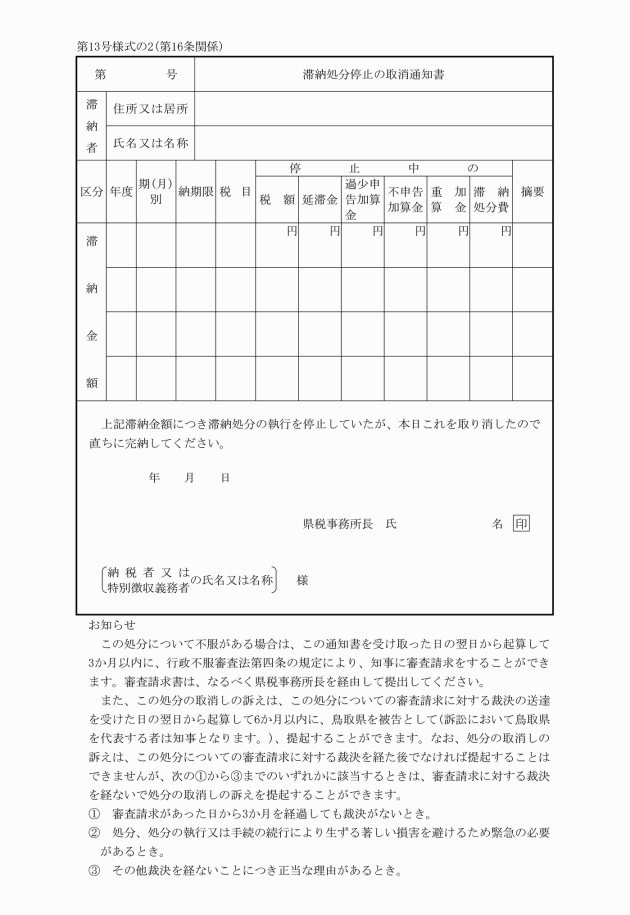

第16条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の停止の通知は、第13号様式による通知書でしなければならない。

2 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の停止の取消の通知は、第13号様式の2による通知書でしなければならない。

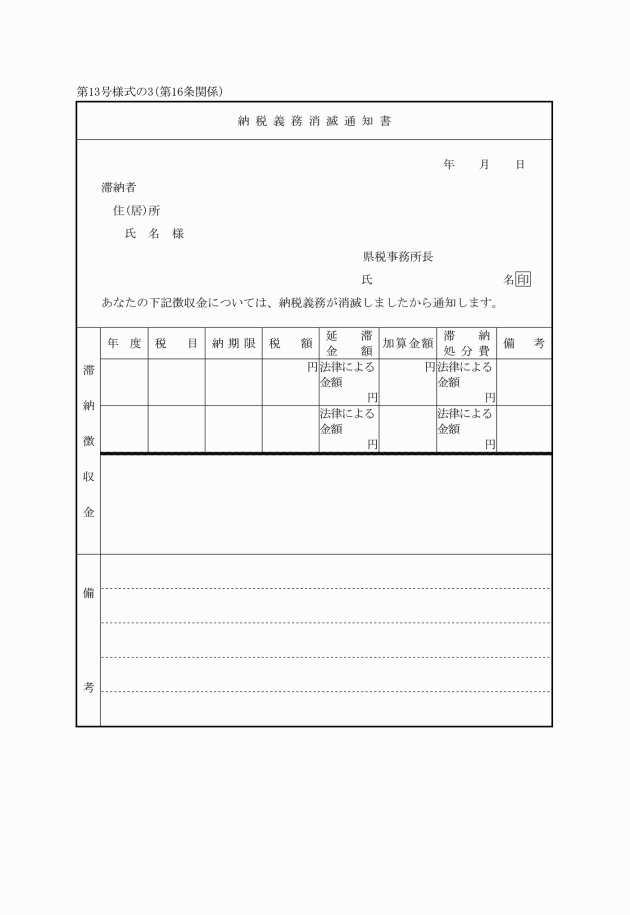

3 所長は、法第15条の7第5項の規定により徴収金の納付又は納入の義務を消滅させたときは、第13号様式の3による通知書で滞納者に通知しなければならない。

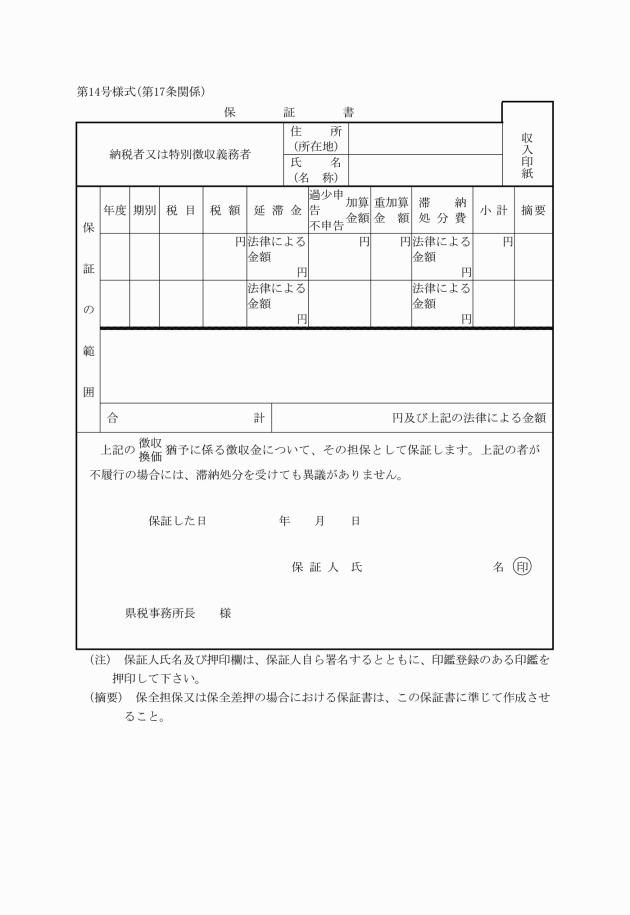

(保証書)

第17条 令第6条の10第4項に規定する保証人の保証を証する文書は、第14号様式のとおりとする。

(令元規則9・一部改正)

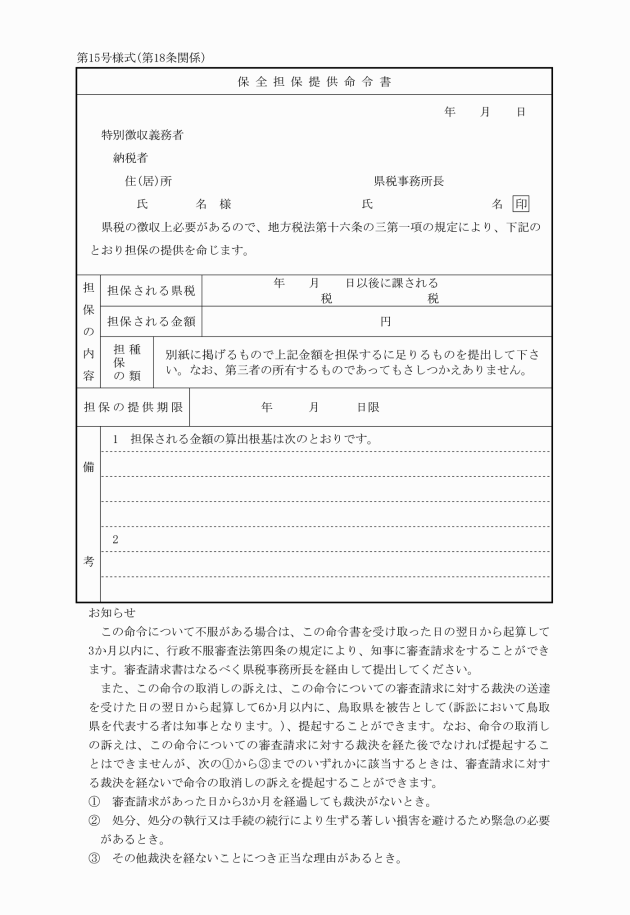

(保全担保の提供命令等)

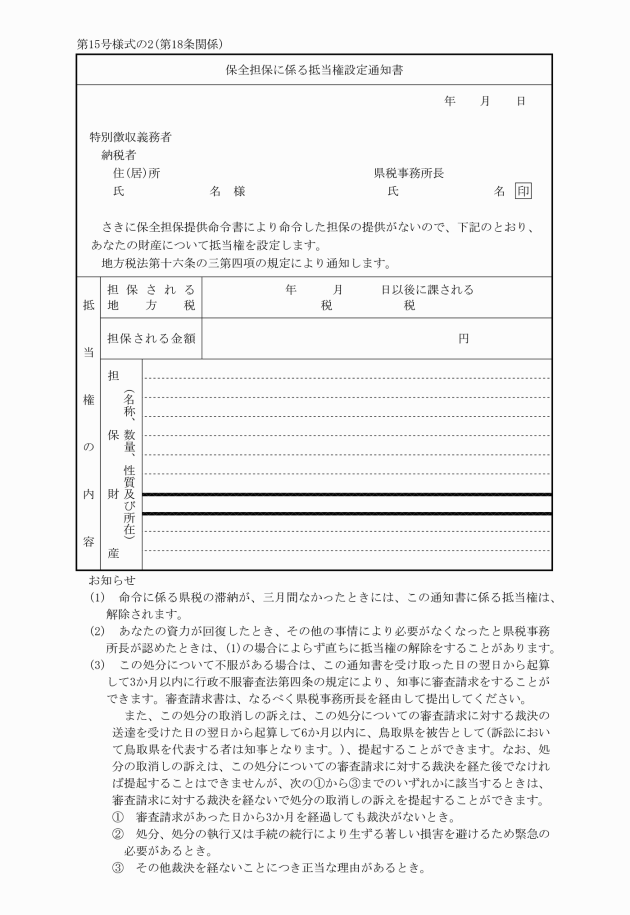

第18条 令第6条の11第1項に規定する保全担保の提供を命ずる文書は、第15号様式のとおりとする。

2 法第16条の3第4項に規定する抵当権を設定する旨の文書は、第15号様式の2のとおりとする。

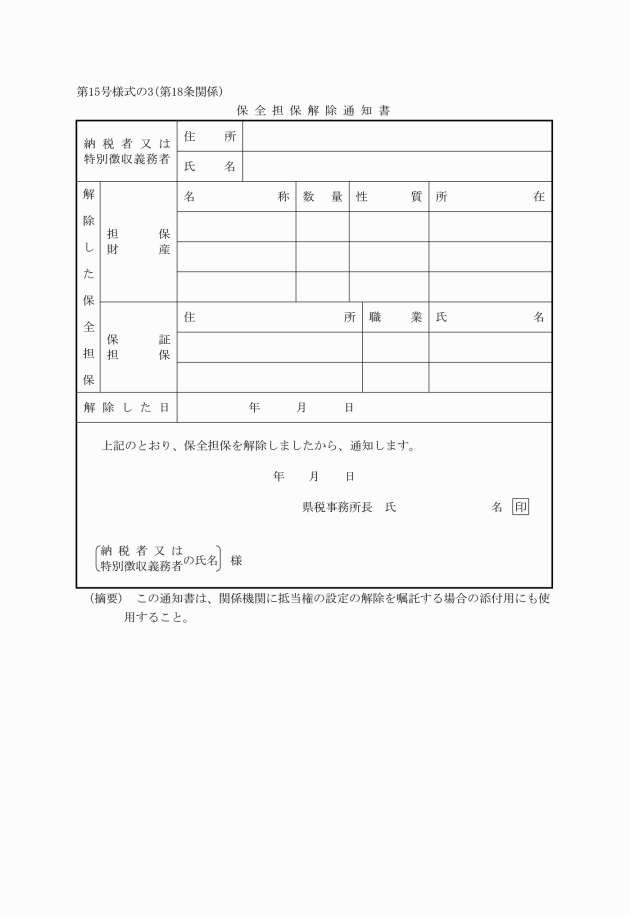

3 所長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、第15号様式の3による保全担保解除通知書で当該特別徴収義務者に通知するものとする。

(昭38規則53・平18規則72・一部改正)

(保全差押の通知等)

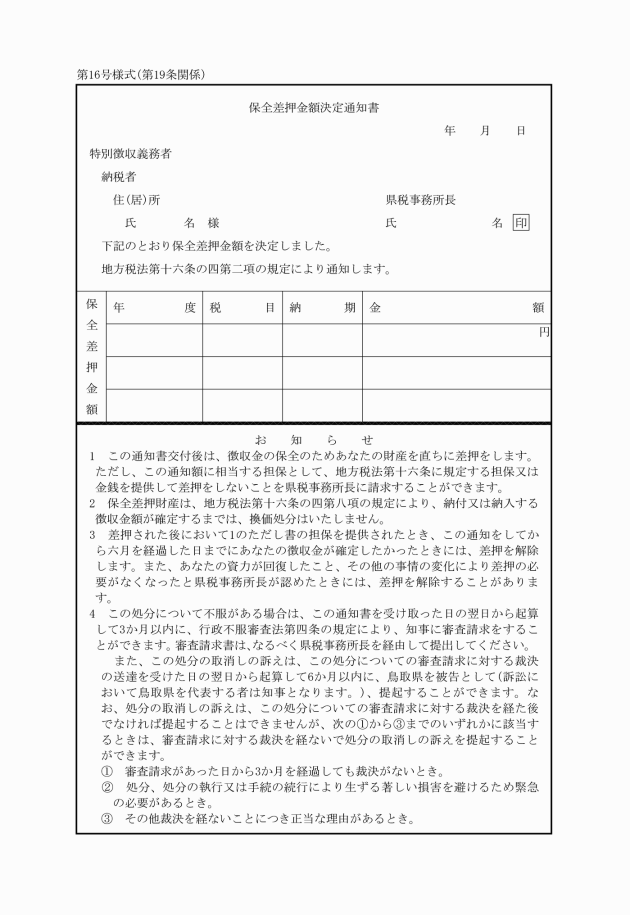

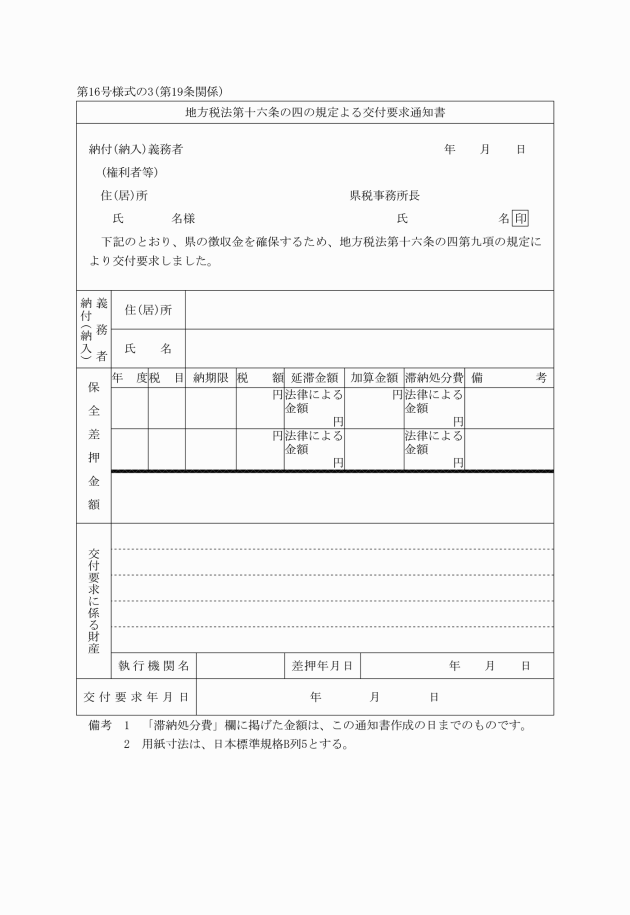

第19条 令第6条の12第1項に規定する保全差押金額の通知の文書は、第16号様式のとおりとする。

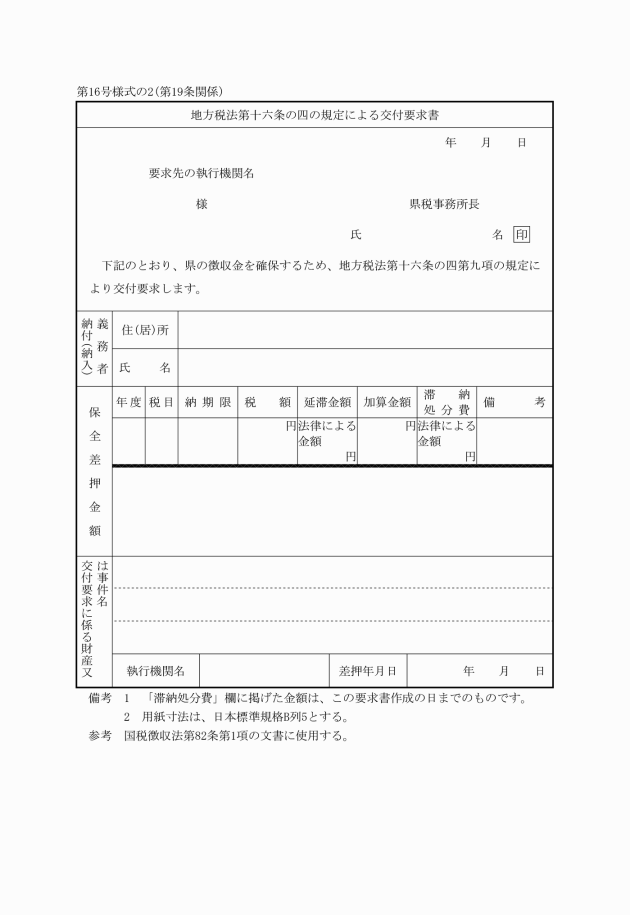

2 法第16条の4第9項に規定する交付要求は、第16号様式の2による交付要求書でするものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

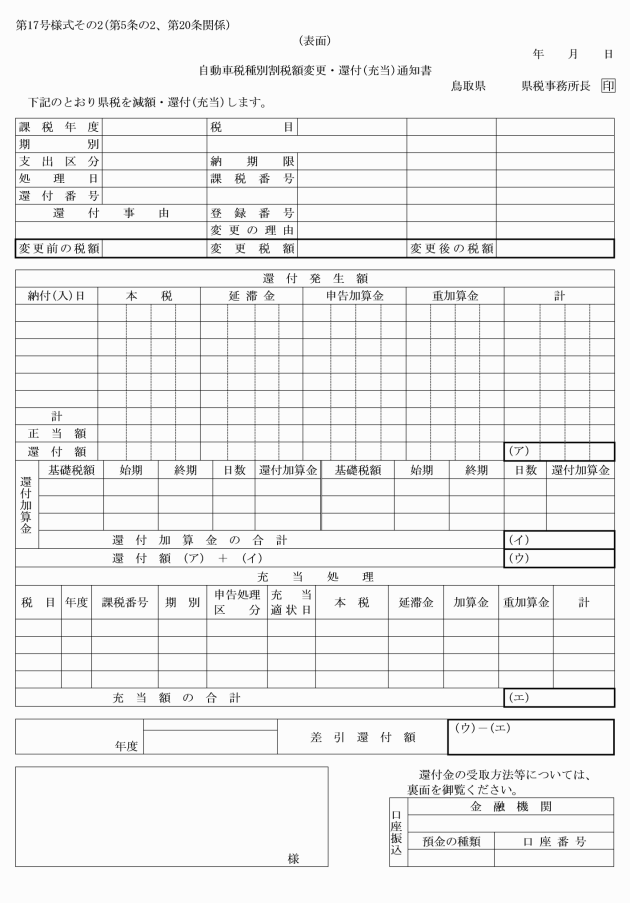

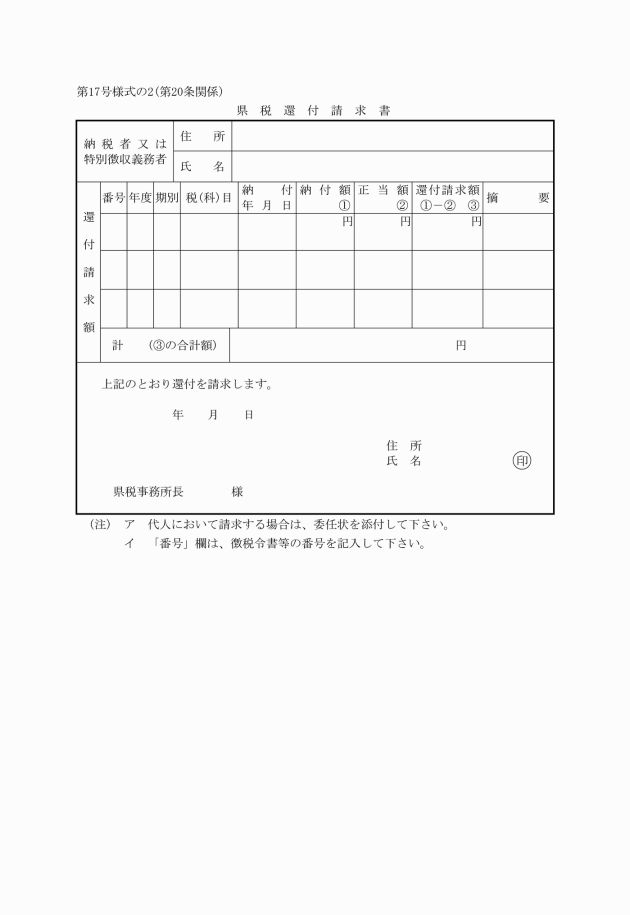

第20条 所長は、法第17条又は第17条の2第1項若しくは第2項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、第17号様式による県税還付(充当)通知書により通知するものとする。

3 令第6条の13第2項の規定による還付又は充当の通知は、第17号様式による通知書でしなければならない。

(昭41規則33・昭49規則12・平2規則14・平19規則42・一部改正)

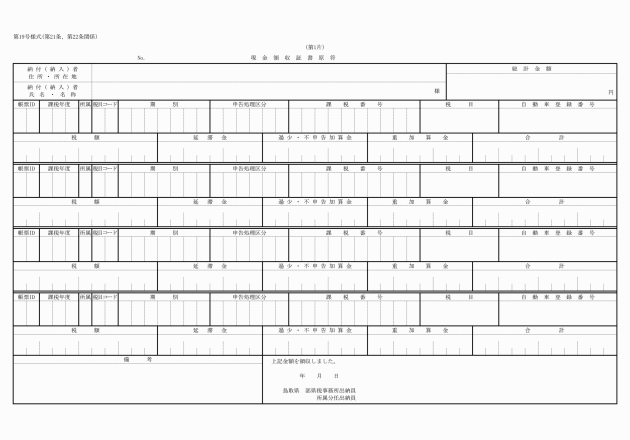

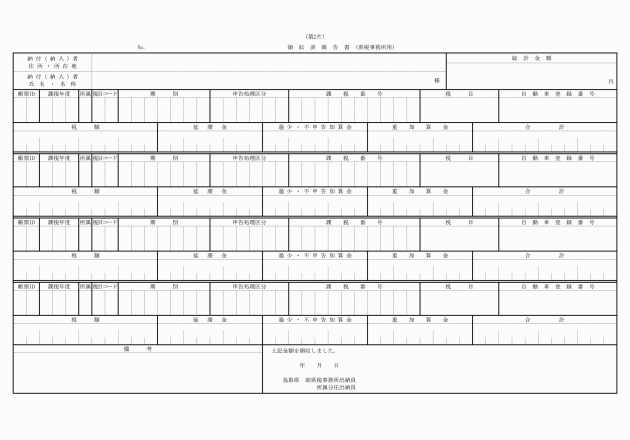

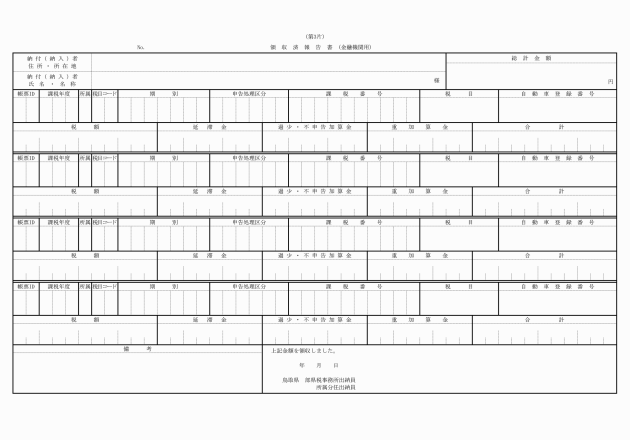

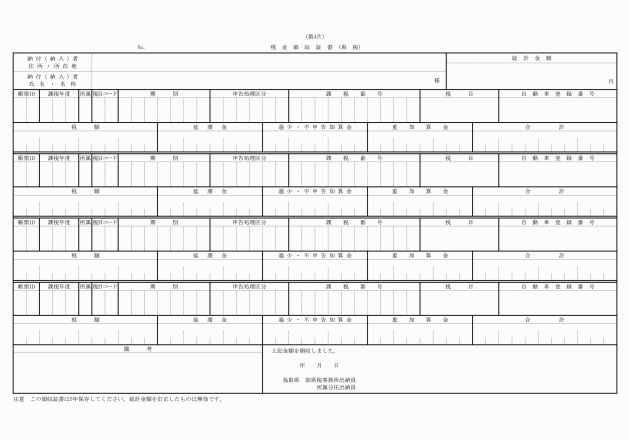

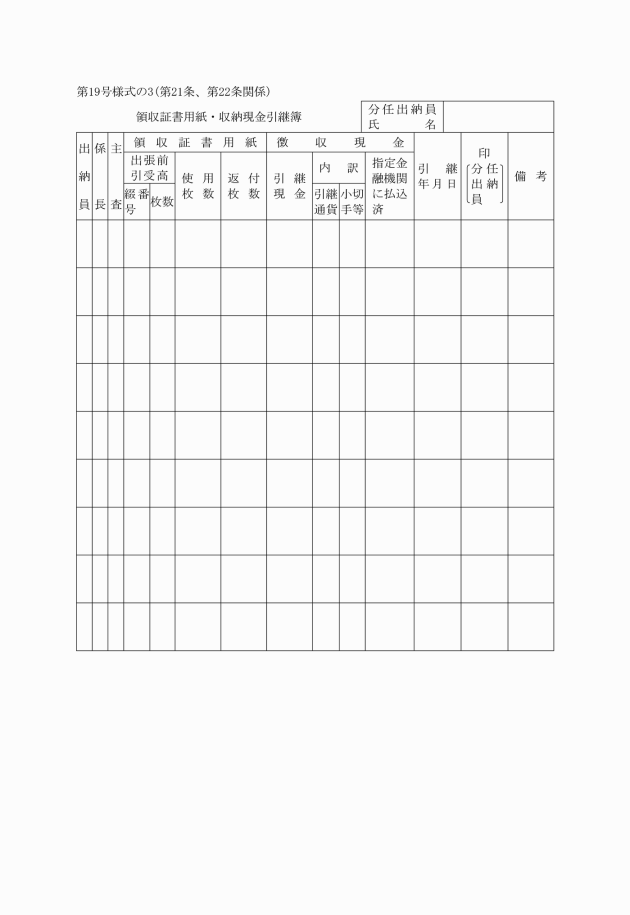

2 出納員は、分任出納員に現金を収納させようとするときは、第19号様式の3による現金領収証書用紙・収納現金引継簿に綴り番号及び引渡枚数を記載し、現金領収証書用紙を当該分任出納員に交付しなければならない。

(昭41規則33・全改、昭43規則58・平2規則14・平14規則31・平19規則42・平25規則34・一部改正)

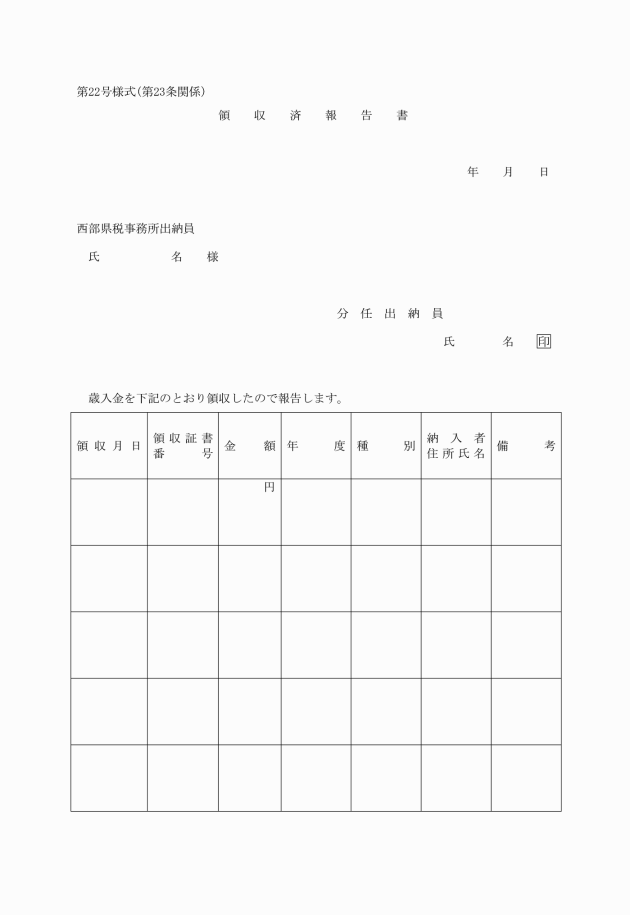

第22条 分任出納員が現金を収納したときは、現金領収証書用紙・収納現金引継簿に使用枚数及び現金引継額を記載し、第19号様式による領収済報告書及び現金領収証書用紙を添付して、収納の日又はその翌日に所属出納員にこれを引き継がなければならない。ただし、分任出納員は、当該県税事務所が所在する市の区域以外の区域に出張して現金を収納したときは、帰庁の日又はその翌日にこれを所属出納員に引き継がなければならない。

(昭36規則10・昭41規則33・昭43規則58・昭43規則70・昭59規則39・平2規則14・平13規則15・平14規則31・平19規則42・平20規則56・平25規則34・令元規則9・一部改正)

(平14規則31・全改、平19規則42・平25規則34・一部改正)

(差押物件の取扱)

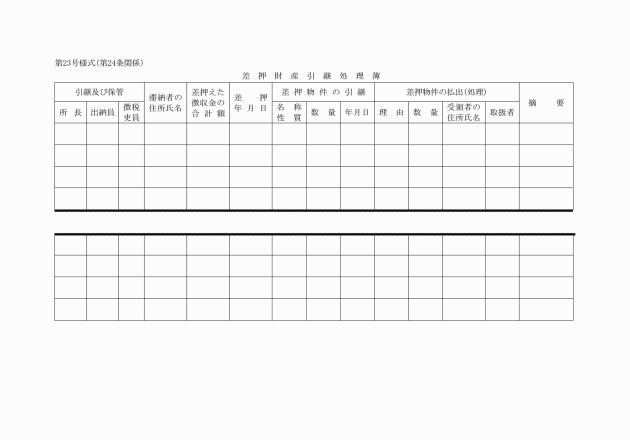

第24条 徴税吏員は、差押をした動産及び有価証券を引きあげたときは、第23号様式による差押財産引継処理簿により所長に引き継がなければならない。

第25条 削除

(昭41規則33)

(徴収嘱託)

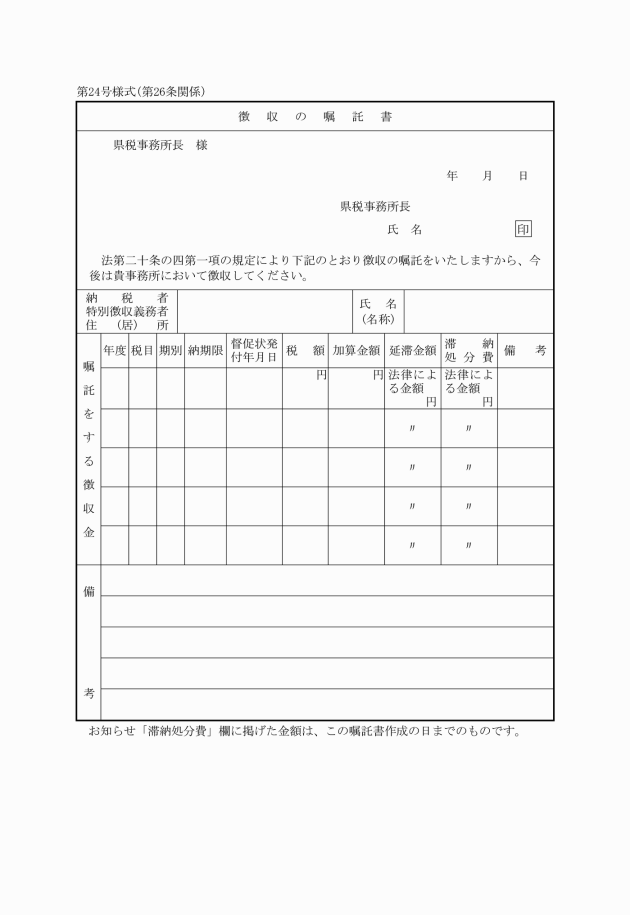

第26条 所長は、法第20条の4第1項の規定により徴収を嘱託しようとするときは、第24号様式による県税徴収嘱託書によりこれをしなければならない。

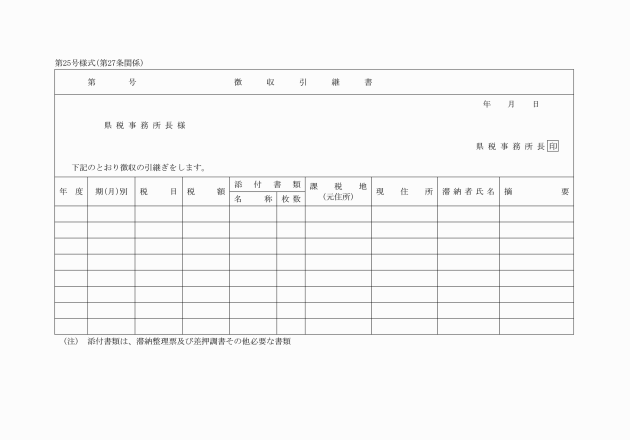

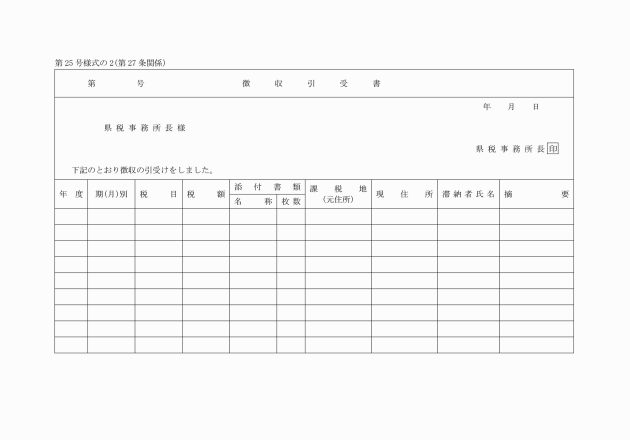

(徴収の引継)

第27条 所長は、滞納者が、その管轄区域外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産がその管轄区域外にある場合は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を管轄する所長に徴収の引継をすることができる。

(昭41規則33・一部改正)

(災害等による期限の延長に関する手続)

第28条 所長は、条例第7条第3項の規定による期限延長の申請書を受理したときは、速やかに、その認否を決定し、延長を認めないときはその旨を、延長を認めたときは次に掲げる事項を本人に通知しなければならない。

(1) 延長を認めた税目

(2) 年度、期別又は月別及び書類の名称又は税額

(3) 延長を認めた期限

(4) その他知事が必要であると認める事項

(昭38規則53・平13規則15・一部改正)

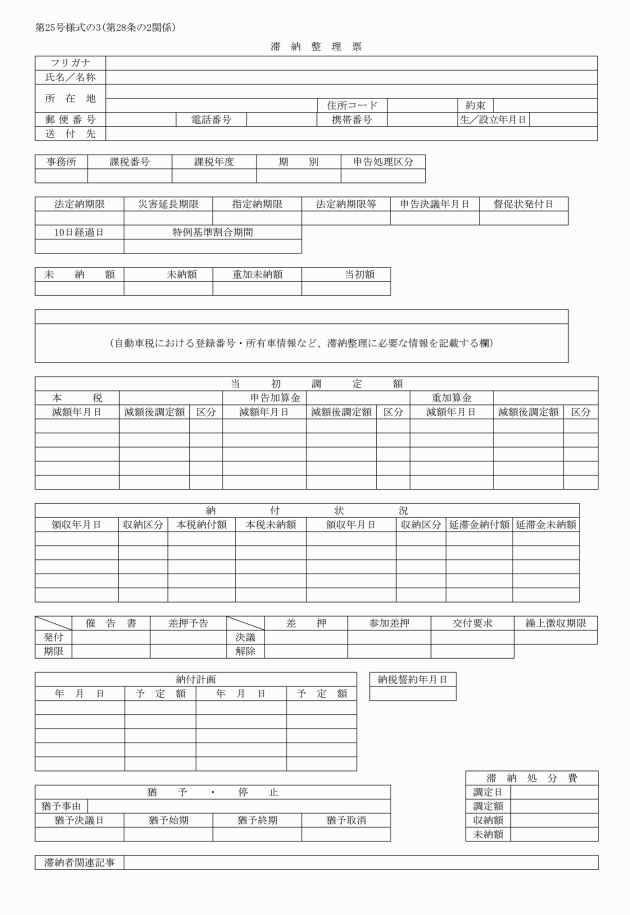

2 所長は、徴税吏員に滞納に係る徴収金を徴収させようとするときは、前項の滞納整理票を交付しなければならない。

(平13規則15・追加、平19規則42・一部改正)

(平13規則15・一部改正)

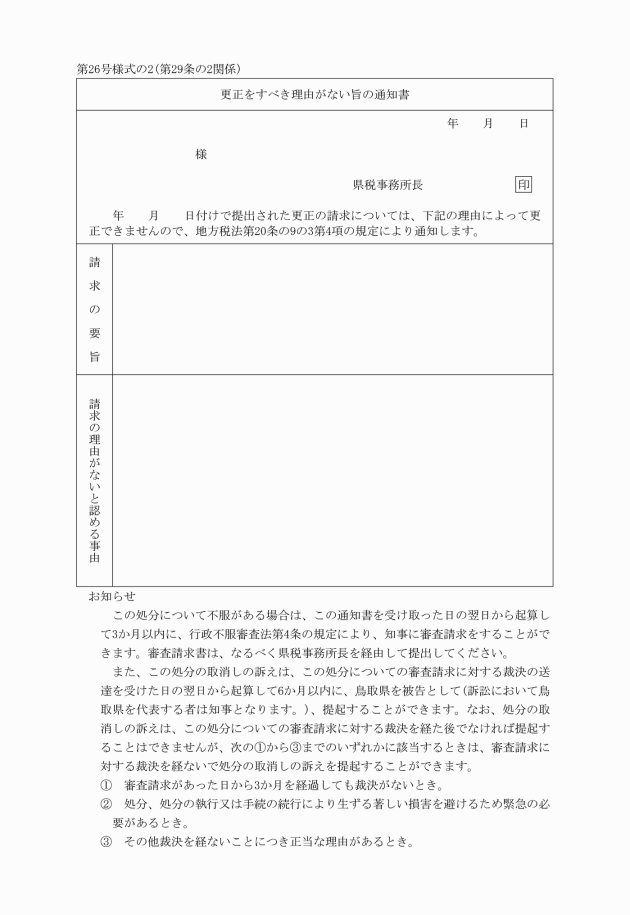

(更正をすべき理由がない旨の通知)

第29条の2 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知は、第26号様式の2による通知書でしなければならない。

(昭45規則19・追加、平26規則14・一部改正)

(賦課徴収等に関する帳簿)

第30条 所長は、県税の賦課徴収等について、別に定める帳簿を備え、別に定めるところによりこれを整理しなければならない。

(昭36規則39・昭38規則53・昭42規則3・平元規則28・平2規則14・一部改正)

第2章 普通税

第1節 県民税

第31条及び第32条 削除

(昭36規則39)

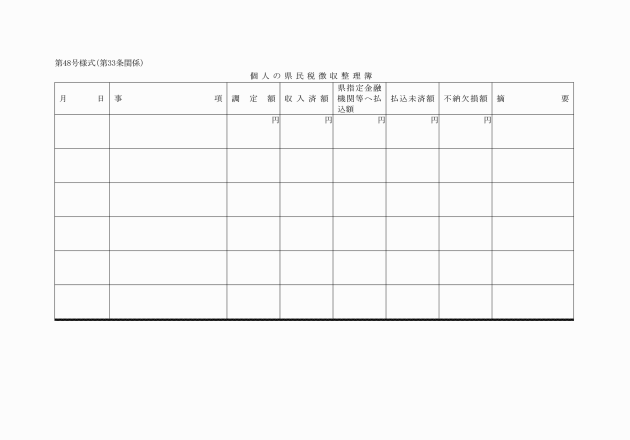

(個人の県民税にかかる徴収整理簿の備付)

第33条 市町村は、第48号様式による徴収整理簿を備え、調定額、徴収済額及び指定金融機関等への払込額その他必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定による徴収済額の記載は、令第8条の規定によるあん分率によってあん分した額によらなければならない。

(昭41規則33・昭46規則45・一部改正)

第34条 削除

(昭38規則53)

(昭42規則3・追加、平13規則15・旧第35条の2繰上・一部改正)

(平13規則15・追加、令元規則9・一部改正)

(平元規則28・追加、平13規則15・一部改正)

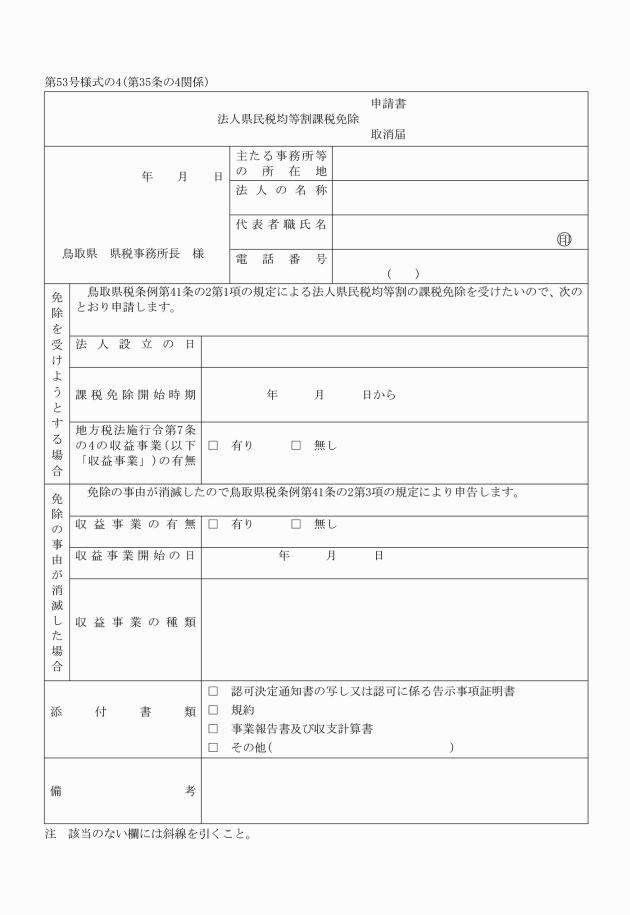

(法人の県民税均等割の課税免除の手続)

第35条の4 新たに条例第41条の2第1項の規定による法人の県民税の均等割の課税免除を受けようとする認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)は、納期限までに、第53号様式の4による申請書を所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長の認可決定通知書の写し又は認可に係る告示事項証明書

(2) 規約

(3) 事業報告書及び収支計算書(当該法人の行うすべての事業の前事業年度に係るものに限る。以下同じ。)

(4) 前2号に掲げるもののほか、収益事業を行わないことを証する書面

3 所長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を調査の上、均等割を課し、又は課さないことの決定をし、遅滞なく、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 所長は、法人の県民税の均等割を課さないことの決定をした認可地縁団体のうち、当該課税免除の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該決定を受けたものについては、直ちに当該決定を取り消し、当該認可地縁団体に対してその旨を通知しなければならない。

(平21規則26・追加)

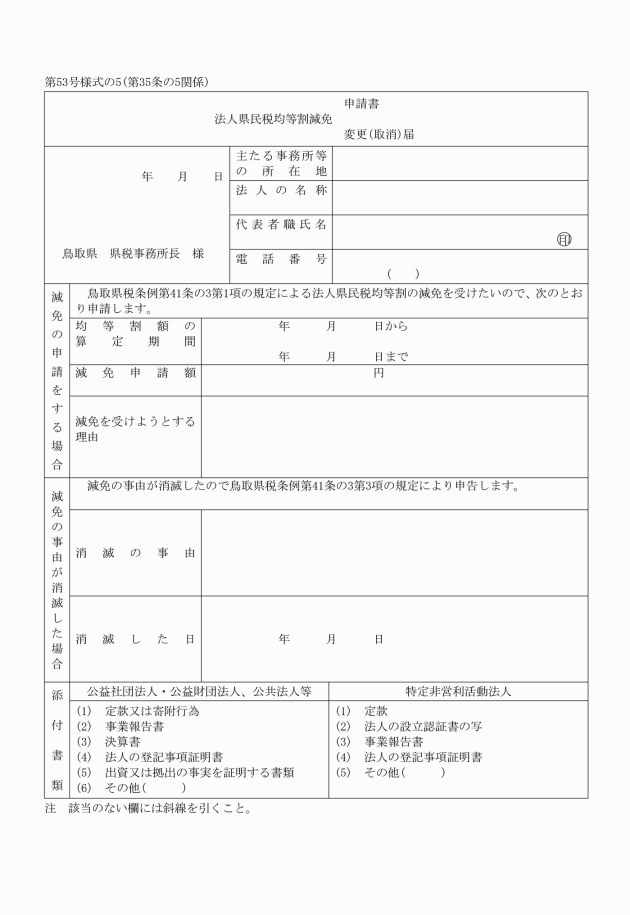

(法人の県民税均等割の減免の手続)

第35条の5 条例第41条の3第1項の規則で定める法人は、次のとおりとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 法第52条第2項第4号に規定する公共法人等(認可地縁団体並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人を除く。以下同じ。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

ア その出資金額又は拠出された金額の3分の2以上が国又は地方公共団体により出資又は拠出をされており、かつ、その業務運営に要した経費の額の2分の1以上が国又は地方公共団体から委託費、助成金、寄附金その他これに類するものにより支弁されていること。

イ 法第25条第1項第2号に掲げる法人が行う事業に相当する事業を主たる事業として行うものであること。

ウ 更生保護事業(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業をいう。)、慈善事業その他社会奉仕的性格が顕著な事業を主として行うものであること。

エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教育課程として行われる教育活動の振興に寄与する事業を主として行うものであること。

オ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の振興に寄与する事業を主として行うものであること。

2 条例第41条の3第1項の規定による法人の県民税の均等割の減免を受けようとする者は、納期限までに、第53号様式の5による申請書を所長に提出しなければならない。

ア 定款又は寄附行為

イ 事業報告書及び決算書

ウ 登記事項証明書その他法人の設立を証する書面

エ 出資又は拠出の事実を証する書面(第1項第2号アに掲げる要件に該当する法人に限る。)

オ その他減免の要件に該当することを証する書面

4 所長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を調査の上、承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者にその旨を通知しなければならない。

5 所長は、法人の県民税の均等割の減免の承認をした法人のうち、当該減免の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、当該法人に対してその旨を通知しなければならない。

(平21規則26・追加、平22規則23・一部改正)

(平元規則28・追加、平13規則15・一部改正、平21規則26・旧第35条の4繰下・一部改正)

(平15規則95・追加、平21規則26・旧第35条の5繰下・一部改正)

(平15規則95・追加、平21規則26・旧第35条の6繰下・一部改正)

第2節 事業税

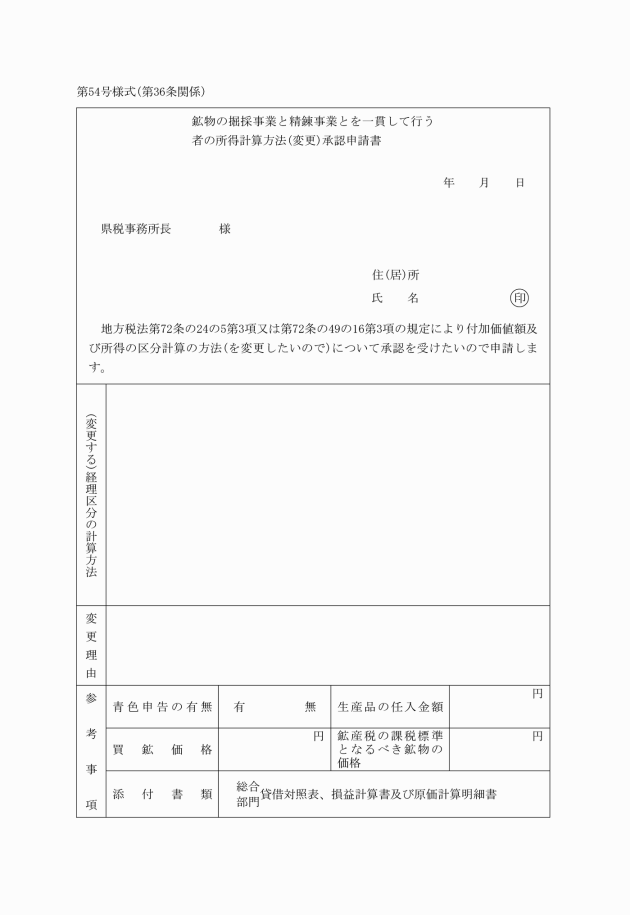

(所得区分経理の承認)

第36条 法第72条の24の5第3項又は第72条の49の16第3項の規定により区分計算の方法又はその変更の承認を受けようとする者は、第54号様式による承認申請書を提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者にその旨を通知しなければならない。

(平15規則95・平24規則13・一部改正)

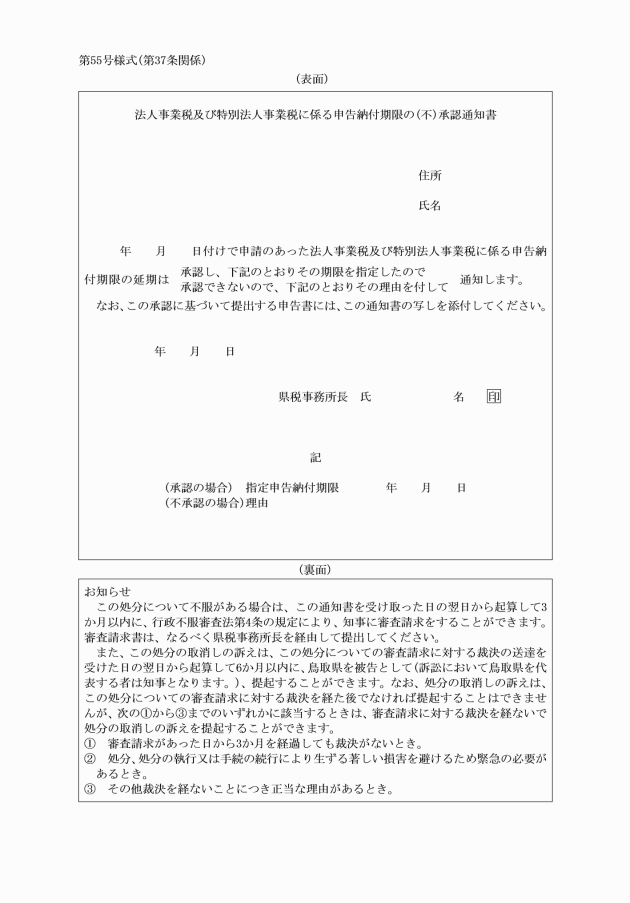

(法人の事業税及び特別法人事業税の申告納付期限の承認)

第37条 所長は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第4条の4の規定による申請書を受理したときは、その適否を調査の上承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者に第55号様式による通知書で通知しなければならない。

(昭47規則34・昭53規則22・平5規則29・平20規則87・令元規則9・一部改正)

(平元規則28・追加、平13規則15・平20規則87・令元規則9・一部改正)

第3節 不動産取得税

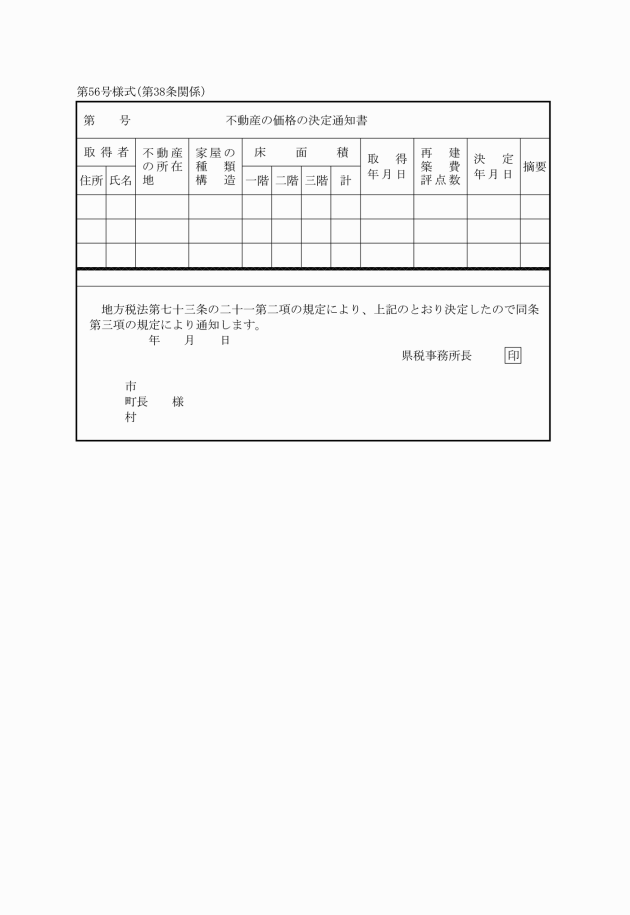

(不動産の価格等の通知)

第38条 法第73条の21第3項の規定による不動産の価格を決定した場合の通知は、第56号様式による通知書でしなければならない。

(平13規則15・一部改正)

(平13規則15・一部改正)

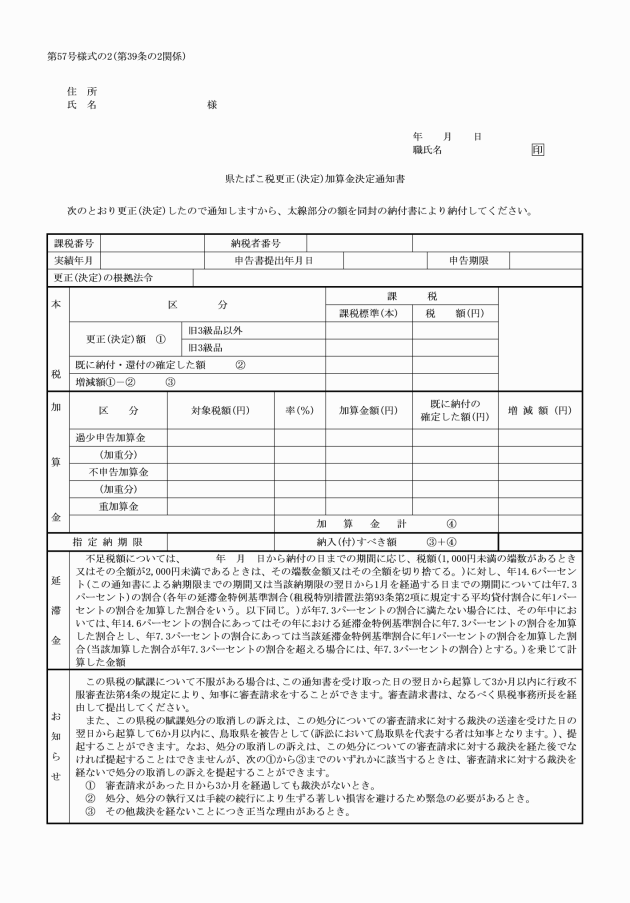

第3節の2 県たばこ税

(平元規則28・追加)

(平元規則28・追加、平13規則15・一部改正)

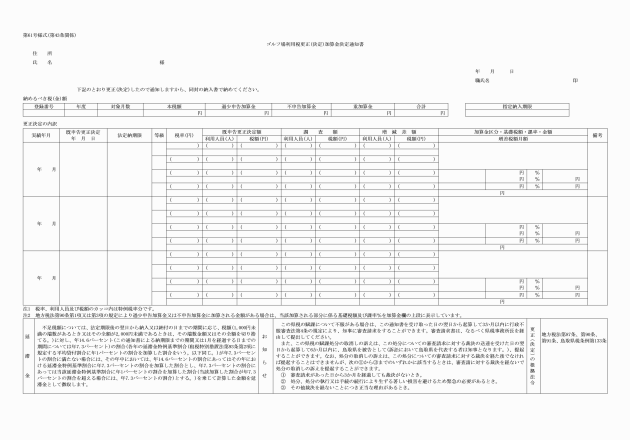

第4節 ゴルフ場利用税

(平元規則28・改称)

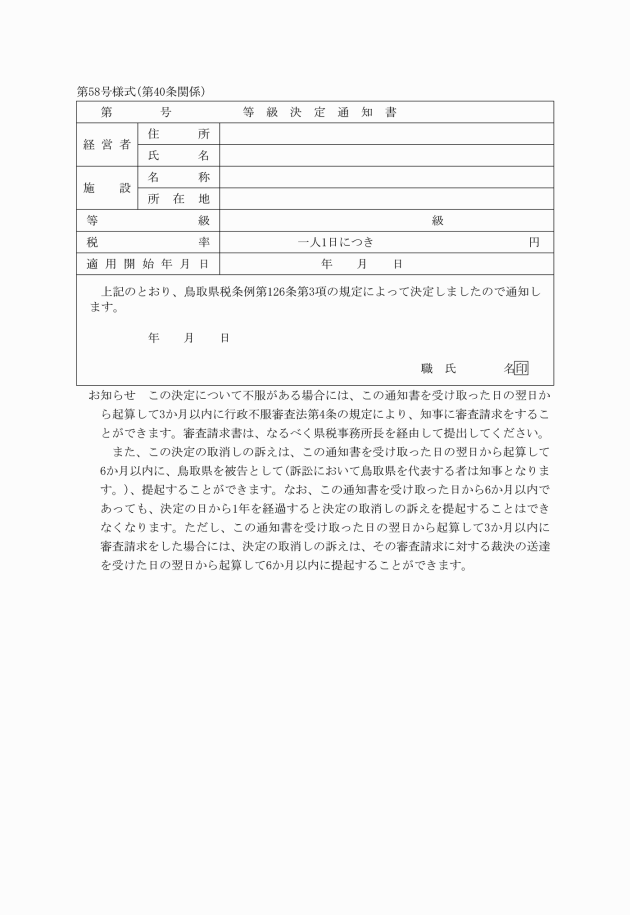

(等級決定の通知)

第40条 西部県税事務所長は、条例第126条第3項の規定により等級を決定したときは、第58号様式による通知書でその旨を通知しなければならない。

(昭36規則39・昭41規則33・昭46規則45・昭53規則22・平元規則28・平13規則15・平18規則72・平26規則14・一部改正)

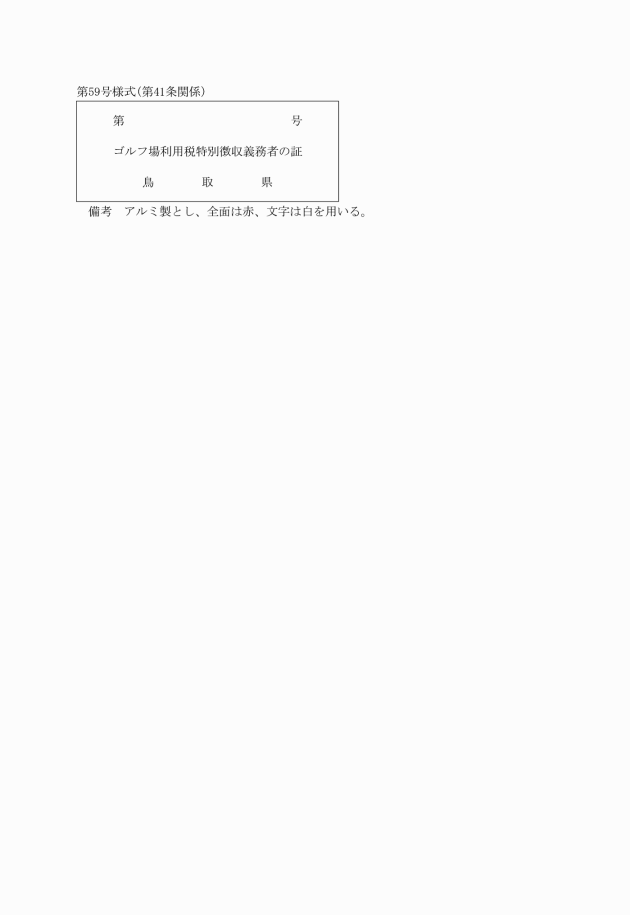

(特別徴収義務者の証票)

第41条 条例第130条第3項に規定する証票は、第59号様式のとおりとする。

(平元規則28・全改、平13規則15・一部改正)

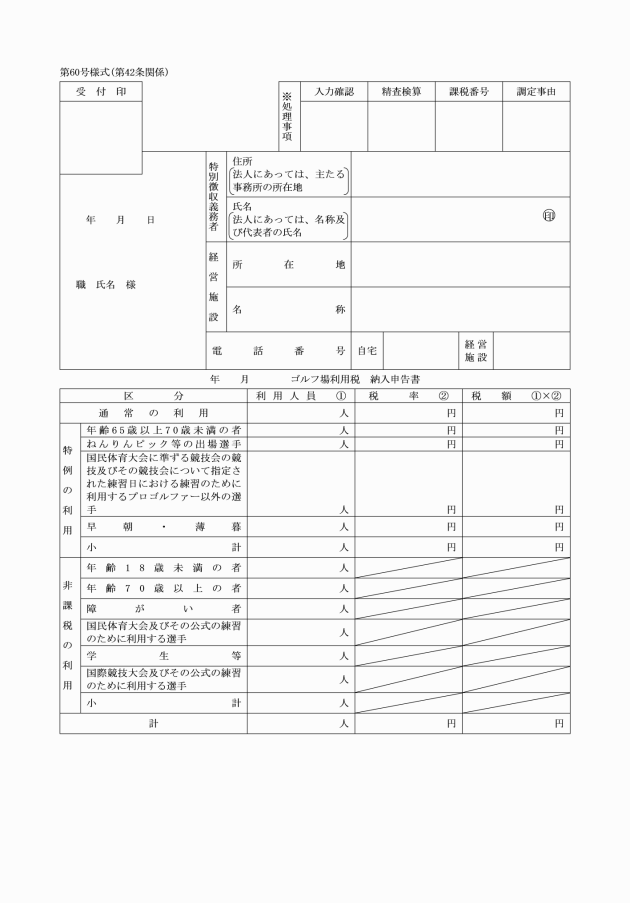

(納入申告書)

第42条 条例第131条第1項に規定する規則で定める納入申告書は、第60号様式のとおりとする。

(平元規則28・全改、平13規則15・一部改正)

(平元規則28・全改、平13規則15・一部改正)

第44条から第46条まで 削除

(令元規則9)

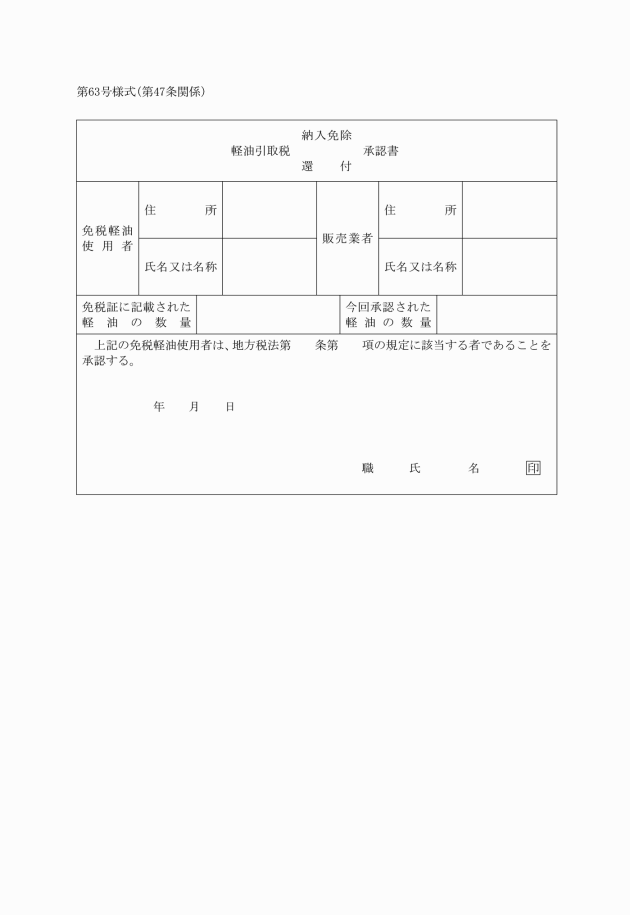

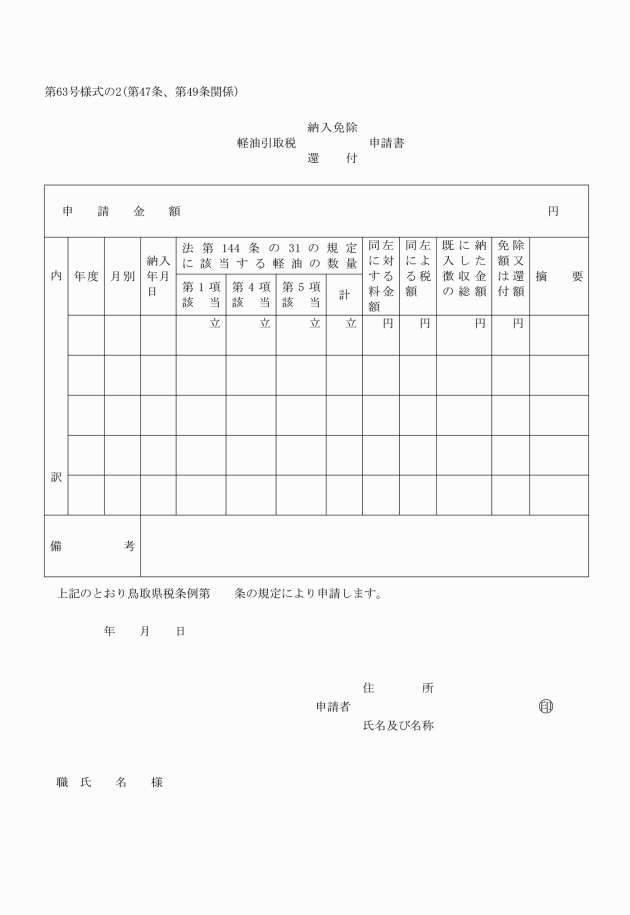

第5節 軽油引取税

(平21規則26・追加、令元規則9・旧第5節の2繰上)

(免税軽油に係る承認書等)

第47条 条例第134条の36第2項の規則で定める承認書は、第63号様式のとおりとする。

2 条例第134条の36第3項の規則で定める申請書は、第63号様式の2のとおりとする。

(平21規則26・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限)

第48条 条例第134条の37の規則で定める特別な事情があると認められる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 交付を受けた免税証の数量を当該免税証の有効期間の月数(有効期間に1月に満たない期間が生じるときは、その期間を1月として計算する。)で除した数量が2,000リットル以下となる者

(2) 国又は地方公共団体の機関の長及びこれらに準ずる者

(3) 免税軽油の使用に係る業務の特殊性等により毎月報告することが困難であると認められる者

2 条例第134条の37の規則で定める期限は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 新たな免税証の交付申請の日の属する月の前月の末日までの期間に係る報告書 当該交付申請の日

(2) 免税証の有効期間の末日から2月を経過する日の属する月の末日までの期間に係る報告書(前号に掲げるものを除く。) 当該免税証の有効期間の末日から3月を経過する日の属する月の末日

(3) 免税証の有効期間の末日から2月を経過する日の属する月後の各月の初日から末日までの期間に係る報告書(第1号に掲げるものを除く。)その月の翌月の末日

(平21規則26・追加)

(還付申請書)

第49条 条例第134条の40第2項の規則で定める還付申請書は、第63号様式の2のとおりとする。

(平21規則26・追加)

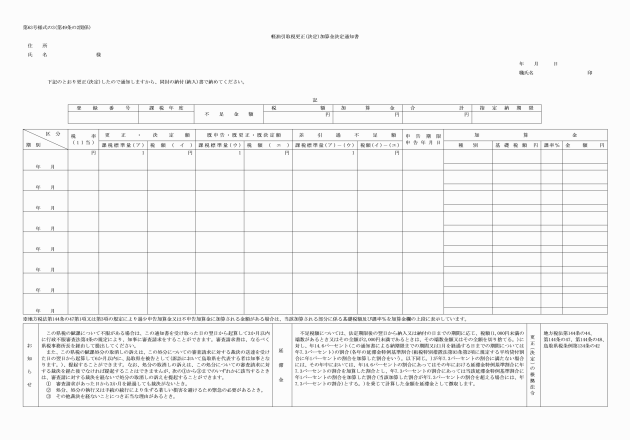

(更正、決定等に関する通知書)

第49条の2 条例第134条の42の規則で定める通知書は、第63号様式の3のとおりとする。

(平21規則26・追加、平30規則74・一部改正)

第6節 自動車税

(納税済印)

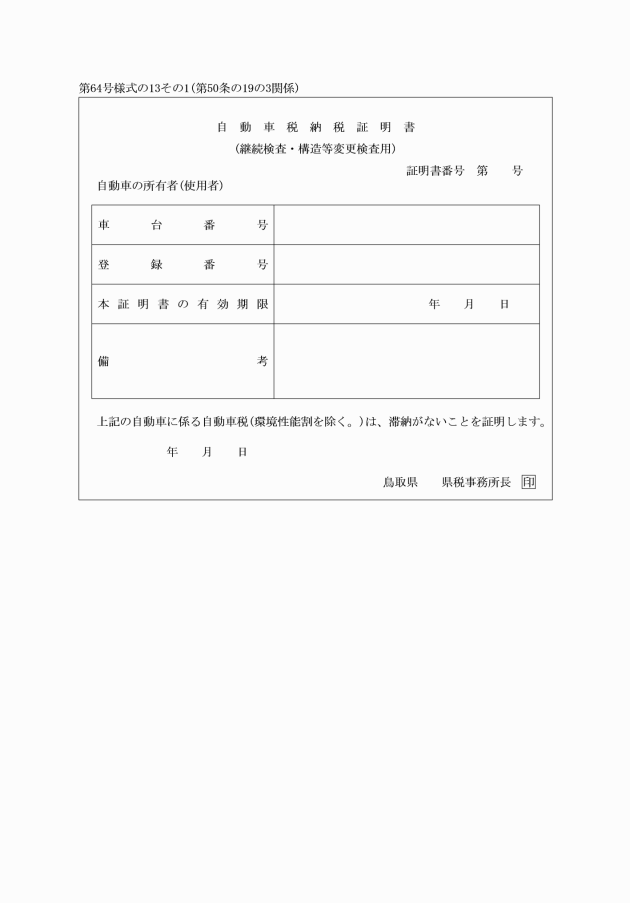

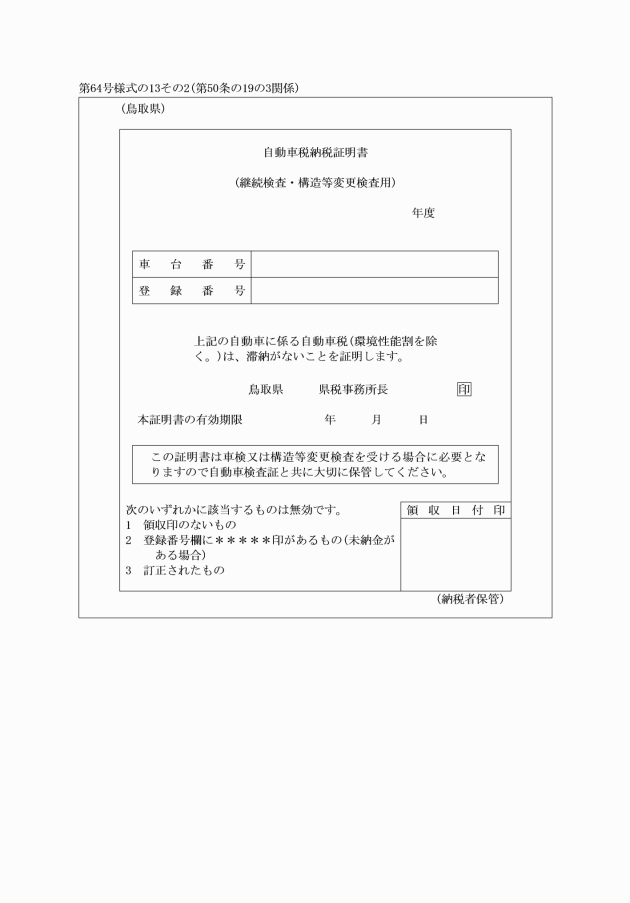

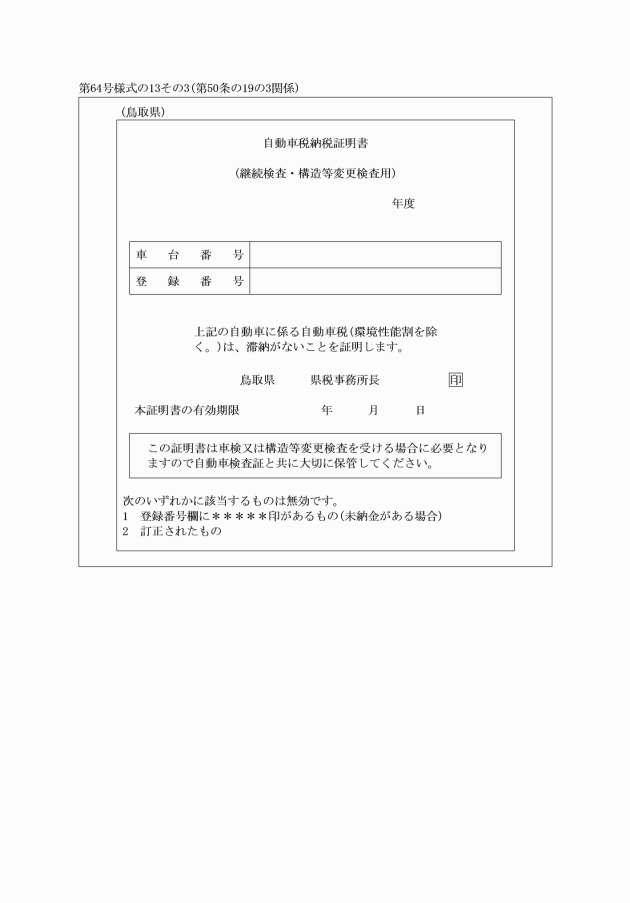

第50条 条例第137条の11第1項及び第143条に規定する規則で定める納税済印は、第64号様式のとおりとする。

(平元規則28・追加、平2規則14・平13規則15・平14規則66・平15規則54・一部改正、令元規則9・旧第50条の2繰上・一部改正)

第50条の2から第50条の7まで 削除

(平23規則28)(令元規則9・旧第50条の3繰上)

(種別割の課税免除に係る構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車の範囲)

第50条の8 条例第137条第2項第4号に規定する自動車は、身体障害、知的障害又は精神障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するために、車いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装着する自動車その他身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車及びこれらに相当する構造の変更が行われた自動車とする。

(平20規則56・追加、平23規則28・平31規則25・令元規則9・一部改正)

(種別割の課税免除に係る一般乗合用のバスの範囲)

第50条の9 条例第137条第2項第10号に規定する規則で定める基準を満たす一般乗合用のバスは、同号に規定する補助金に係るバス路線(以下「生活路線」という。)を運行する一般乗合用のバス(以下「課税免除対象バス」という。)のうち、同条の課税免除を受けようとする年度の4月1日(同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、直後に到来するこれらの日以外の日。以下「基準日」という。)において、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条第1項の乗務記録によって生活路線の走行キロ数及び全走行キロ数を算定し、次の算式により算定した生活路線走行率の高いものから順次課税免除対象バス総数までの一般乗合用のバスとする。

生活路線走行率=基準日における生活路線の走行キロ数/基準日における全走行キロ数

2 前項の課税免除対象バス総数は、次の算式により算定した数とする。

課税免除対象バス総数=課税免除を受けようとする者の所有する一般乗合用のバスの総数×(前年度における当該一般乗合用のバスの生活路線の年間走行キロ総数/前年度における当該一般乗合用のバスの全路線の年間走行キロ総数)

3 年度の中途で課税免除対象バスに代わり他の一般乗合用のバスが当該課税免除対象バスが運行していた生活路線において運行することとなった場合には、当該年度においては、当該他の一般乗合用のバスについては、条例第137条第2項の課税免除を行わないものとする。

(平20規則56・追加、平23規則28・平24規則62・令元規則9・一部改正)

(自動車税の課税免除の手続)

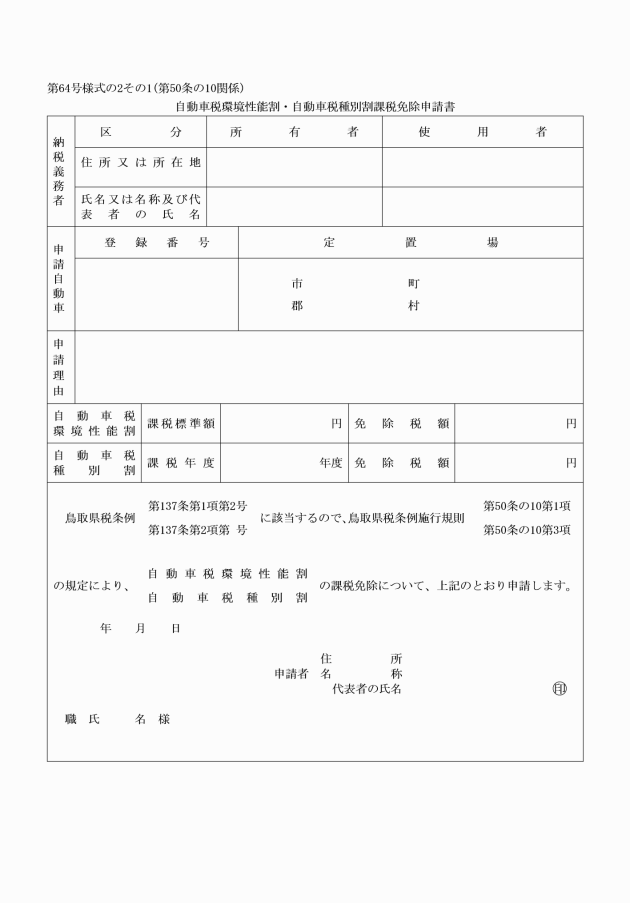

第50条の10 条例第137条第1項第2号及び第3号の規定により環境性能割の課税免除を受けようとする者は、条例第137条の9第1項に規定する申告書の提出期限(東部県税事務所長が特に認める場合にあっては、当該申告書を提出した日から1月を経過する日。以下この節において「申請期限」という。)までに、申請書及び課税免除を受けようとする事由を記載した書類(以下この節において「課税免除申請書等」という。)を東部県税事務所長に提出しなければならない。ただし、災害その他の真にやむを得ない事由がある場合に限り、申請期限の経過後に、遅延理由書を添えて課税免除申請書等を提出することができる。

課税免除の区分 | 申請書 | 課税免除を受けようとする事由を証する書類 |

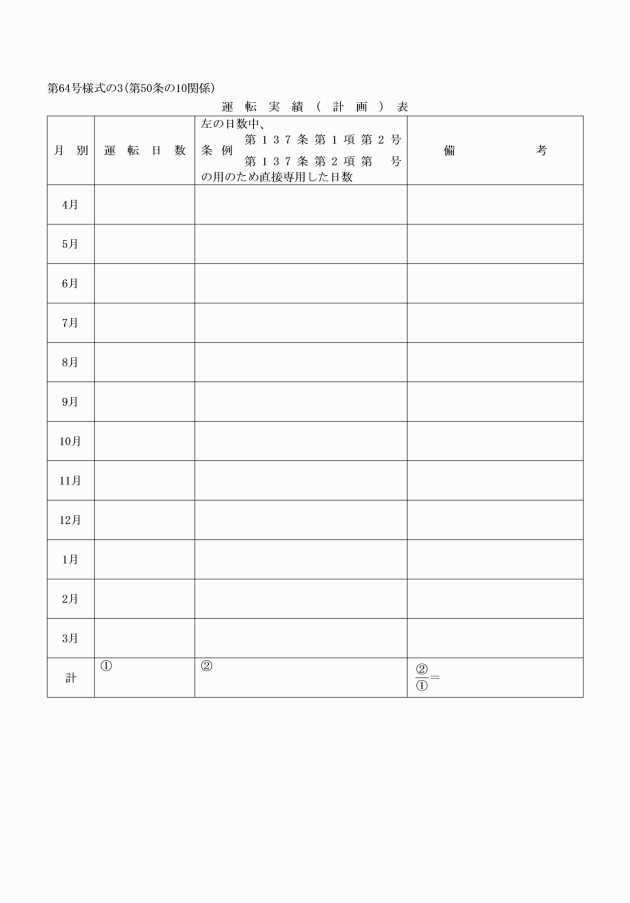

(1) 条例第137条第1項第2号に係るもの | 第64号様式の2その1 | ア 運転計画表(第64号様式の3) イ 自動車検査証の写し ウ その他所有又は使用の事実を証する写真又は書類 |

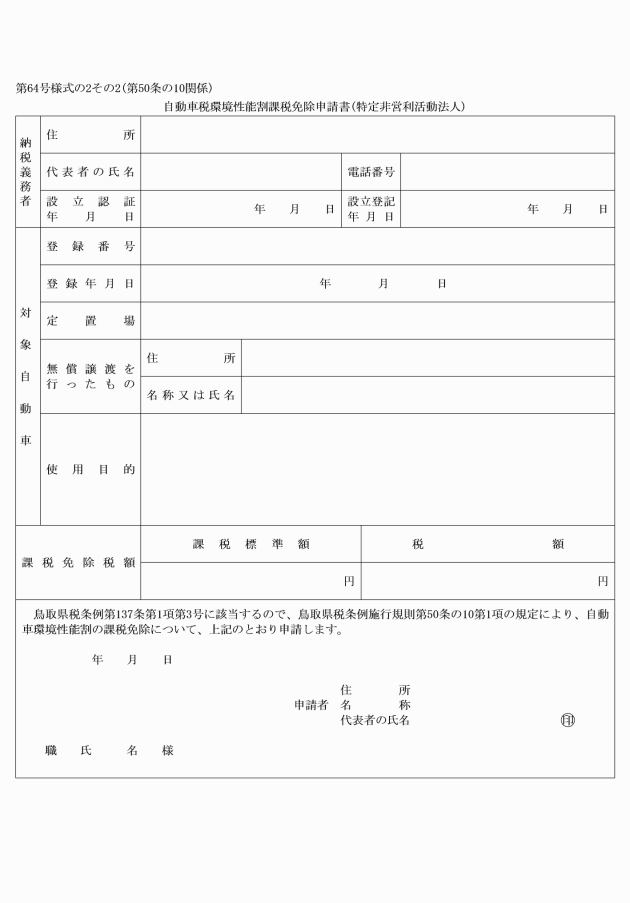

(2) 条例第137条第1項第3号に係るもの | 第64号様式の2その2 | ア 自動車検査証の写し イ 特例非営利活動法人の設立の認証書の写し ウ 特定非営利活動法人の設立に係る登記事項証明書 エ 自動車を無償で譲り受けたことを証する書類 オ 自動車の使用目的を証する書類 カ 自動車の写真 |

3 条例第137条第2項第4号から第11号までの規定により種別割の課税免除を受けようとする者は、次の表に定めるところにより、課税免除申請書等を提出しなければならない。ただし、災害その他の真にやむを得ない事由により、同表に定める提出期限経過後に、遅延理由書を添付した課税免除申請書等を提出したときは、同表に定める提出期限内に提出したものとみなす。

課税免除の区分 | 申請書 | 課税免除を受けようとする事由を証する書類 |

(1) 条例第137条第2項第4号に係るもの | ア 特別の仕様により製造された自動車の価額を証する書類又は構造変更後の自動車の価額を証する書類(前年度から引き続き同一車両について課税免除を受けようとする場合(以下この表において「継続免除の場合」という。)を除く。) イ 自動車検査証の写し ウ 特別の仕様による製造又は構造変更の事実を証する写真(継続免除の場合を除く。) | |

(2) 条例第137条第2項第5号から第9号までに係るもの | 第64号様式の2その1 | ア 前年度の運転実績表(登録時申請分については運転計画表)(第64号様式の3) イ 自動車検査証の写し ウ その他所有又は使用の事実を証する写真又は書類(継続免除の場合を除く。) |

(3) 条例第137条第2項第10号に係るもの | ア バス運行対策費鳥取県補助金交付要綱の規定により知事に対して提出した生活交通路線維持費補助金交付申請書の写し イ 知事が交付した生活交通路線維持費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し ウ 基準日における課税免除対象バスに係る乗務記録の写し | |

(4) 条例第137条第2項第11号に係るもの | 第64号様式の2その1 | ア 前年度の運転実績表(登録時申請分については運転計画表)(第64号様式の3) イ 自動車検査証の写し ウ 自家用有償旅客運送者登録証(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の6に規定する自家用有償旅客運送者登録証をいう。)の写し エ 知事又は市町村の長が交付した過疎地有償運送路線の運行に係る補助金交付決定通知書の写し |

(平20規則56・追加、平21規則26・平23規則28・平24規則62・平25規則34・平31規則25・令元規則9・一部改正)

(平20規則56・追加、平21規則26・平23規則28・令元規則9・一部改正)

(種別割の課税免除の額)

第50条の12 年度の中途において条例第137条第2項の規定により課税免除すべき事由に該当することとなった場合又は第50条の10第3項の表第1号に規定する提出期限経過後に種別割の課税免除の申請があった場合においては、申請のあった月(災害その他の真にやむを得ない事由により申請が遅れた場合又は賦課期日の属する月中に課税免除すべき事由に該当し、かつ、同号に規定する提出期限内に申請があった場合にあっては、当該課税免除すべき事由に該当することとなった月)の翌月から月割をもって計算した額を課税免除する。

(平20規則56・追加、平23規則28・令元規則9・一部改正)

(自動車税の課税免除の取消し)

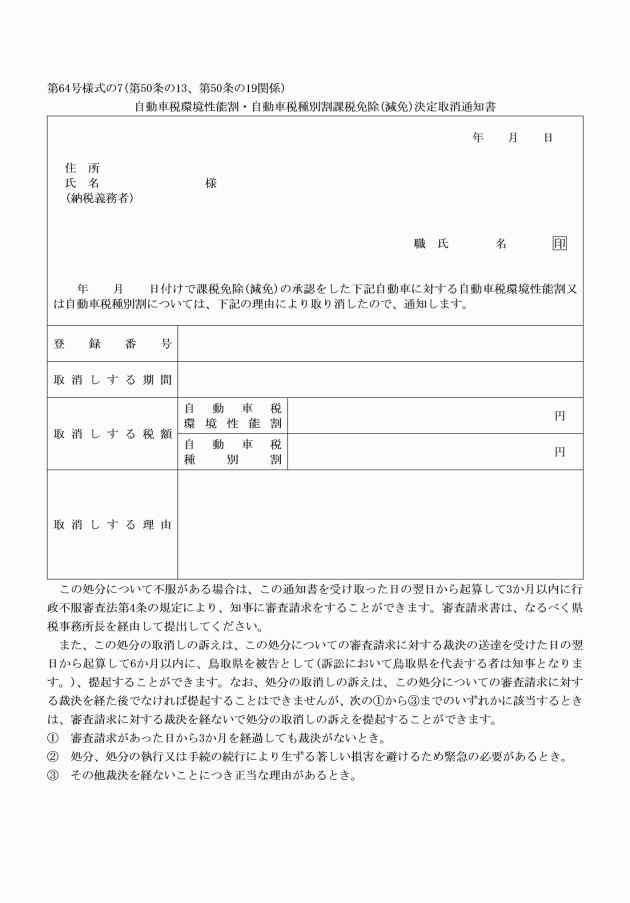

第50条の13 東部県税事務所長は、第50条の11第1項の規定により環境性能割の課税免除の承認をした自動車のうち、虚偽の申請により当該承認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、納税義務者に第64号様式の7により通知しなければならない。

2 東部県税事務所長は、前項の規定により課税免除の承認を取り消したときは、課税免除をしていた税額の全額を賦課徴収する。

3 所長は、第50条の11第2項の規定により種別割の課税免除の承認をした自動車のうち、当該課税免除の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、納税義務者に第64号様式の7により通知しなければならない。

4 所長は、前項の規定により課税免除の承認を取り消したときは、取り消すこととなった原因の生じた月の翌月から月割をもって計算した額(虚偽の申請をしたことにより当該承認を取り消した場合にあっては、課税免除をしていた税額の全額)を賦課徴収する。

(平20規則56・追加、平21規則26・令元規則9・一部改正)

(自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲等)

第50条の13の2 条例第137条の2第1項第1号に規定する身体障害者等(以下この節において「身体障害者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

障害の区分 | 障害の級別 | |||

当該身体障害者等が運転する場合 | 当該身体障害者等が運転する場合以外の場合 | |||

視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | ||

聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | ||

平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||

音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||

肢体不自由 | 上肢 | 1級及び2級(右上肢3級かつ左上肢3級、右上肢3級かつ左上肢4級及び右上肢4級かつ左上肢3級を含む。) | 1級及び2級(右上肢3級かつ左上肢3級、右上肢3級かつ左上肢4級及び右上肢4級かつ左上肢3級を含む。) | |

下肢 | 1級から6級までの各級(右下肢7級かつ左下肢7級を含む。) | 1級から3級までの各級(右下肢4級かつ左下肢4級を含む。) | ||

体幹 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |

移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||

心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||

じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||

呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||

小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | ||

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||

肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | ||

障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | ||

当該身体障害者等が運転する場合 | 当該身体障害者等が運転する場合以外の場合 | ||

視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |

聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |

平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |

音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||

肢体不自由 | 上肢 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

下肢 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

体幹 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |

心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |

(3) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者のうち、当該手帳の障害の程度の欄にAと表示されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの

(平23規則28・追加、平31規則25・旧第50条の13の2繰下、令元規則9・旧第50条の13の3繰上・一部改正)

(自動車税の減免に係る生計を一にする者の範囲)

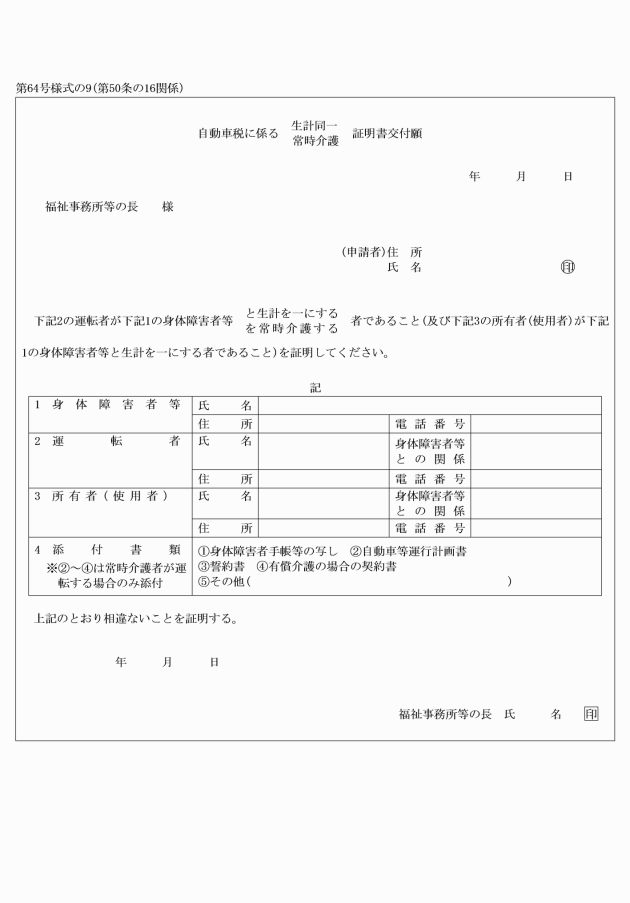

第50条の13の3 条例第137条の2第1項第1号イに規定する身体障害者等と生計を一にする者は、当該身体障害者等と日常の生活の収入及び支出を共同に計算している者とする。この場合において、必ずしも住居を一にしているかどうかは問わないものとする。

(令元規則9・追加)

(自動車税の減免に係る常時介護者の範囲)

第50条の13の4 条例第137条の2第1項第1号ウに規定する身体障害者等を常時介護する者は、1年以上の間に、継続して週3日程度以上、当該身体障害者等のために自動車の運転を行っている者(当該身体障害者等のために自動車の運転を行う見込みのある者を含む。)とする。

(令元規則9・追加)

(自動車税の減免に係る使途の制限)

第50条の13の5 条例第137条の2第1項第1号イ又はウ及び同条第2項第1号(同条第1項第1号アに該当するものを除く。)に規定する自動車は、専ら当該身体障害者等の通院、通所、通学、生業その他日常生活における移動のために運転する自動車で、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄に自家用と記載されているものとする。

(平23規則28・追加、平31規則25・旧第50条の13の3繰下・一部改正、令元規則9・旧第50条の13の4繰下・一部改正)

(自動車税の減免に係る台数の制限)

第50条の13の6 条例第137条の2第2項第1号の規定による種別割の減免を受けている場合又は身体障害者等のための軽自動車等(法第442条の2第1項に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)に係る軽自動車税の種別割について市町村の条例の定めるところにより課税免除若しくは減免を受けている場合には、当該種別割の減免又は軽自動車税の種別割の課税免除若しくは減免を受けている期間に限り、条例第137条の2第1項第1号に規定する自動車については、同項の環境性能割の減免を行わないものとする。ただし、当該減免に係る自動車又は課税免除若しくは減免に係る軽自動車等について次の各号に掲げる事項を行う日のうちいずれか早い日の1月前の日以後に新たに納税義務が発生した自動車については、この限りでない。

(1) 移転登録(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項の移転登録をいう。以下同じ。)

(2) 抹消登録(道路運送車両法第15条から第16条までの規定による永久抹消登録、輸出抹消登録及び一時抹消登録をいう。以下同じ。)

(3) 自動車検査証の返納(道路運送車両法第69条第1項に規定する自動車検査証の返納をいう。以下同じ。)

(4) 前号に準ずるものとして東部県税事務所長が認める事項

2 身体障害者等のための軽自動車等に係る軽自動車税の種別割について、市町村の条例の定めるところにより課税免除又は減免を受けている場合には、当該課税免除又は減免を受けている期間に限り、条例第137条の2第2項第1号に規定する自動車については、同項の種別割の減免を行わないものとする。ただし、当該軽自動車等の自動車検査証の返納その他これに準ずるものとして東部県税事務所長が認める事項を行う日の1月前の日以後に新たに納税義務が発生した自動車については、この限りでない。

(平23規則28・追加、平31規則25・旧第50条の13の4繰下・一部改正、令元規則9・旧第50条の13の5繰下・一部改正)

(環境性能割の減免に係る構造上身体障害者等の利用に供するための自動車の範囲)

第50条の13の7 条例第137条の2第1項第2号に規定する自動車は、身体障害者等の利用に供するために、車いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装着する自動車その他身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車、これらに相当する構造の変更が行われた自動車及び身体障害者等の利用に供する超低床型バスとする。

(令元規則9・追加)

(環境性能割の減免に係る専ら身体障害者等が運転するための構造の変更がなされた自動車で営業用のものの範囲)

第50条の13の8 条例第137条の2第1項第3号に規定する自動車は、専ら身体障害者等が運転するために運転装置又は制御装置を装着する自動車その他専ら身体障害者等が運転するために特別の仕様により製造された自動車及びこれらに相当する構造の変更が行われた自動車で、タクシー等の用途に供される営業用自動車とする。

(令元規則9・追加)

(種別割の減免の対象となった自動車に代わる自動車の範囲)

第50条の13の9 条例第137条の2第2項ただし書に規定する減免の対象となった自動車に代わる自動車は、同項第1号の規定に該当することにより種別割の減免を受けている者がその減免の対象となった自動車の移転登録又は抹消登録を行う日の1月前の日以後に新たに納税義務が発生した自動車を含むものとする。

(令元規則9・追加)

(種別割の減免に係る中古自動車販売業者の要件)

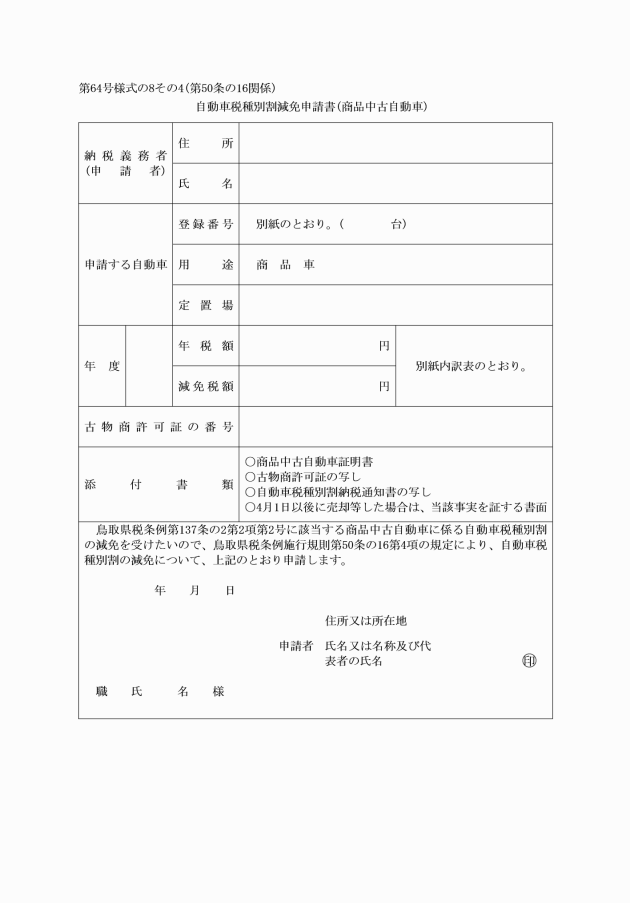

第50条の14 条例第137条の2第2項第2号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 種別割について、申請年度の納期限において滞納がないこと。

(2) 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(3) 地方税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。

(平20規則56・追加、平23規則28・平30規則15・令元規則9・一部改正)

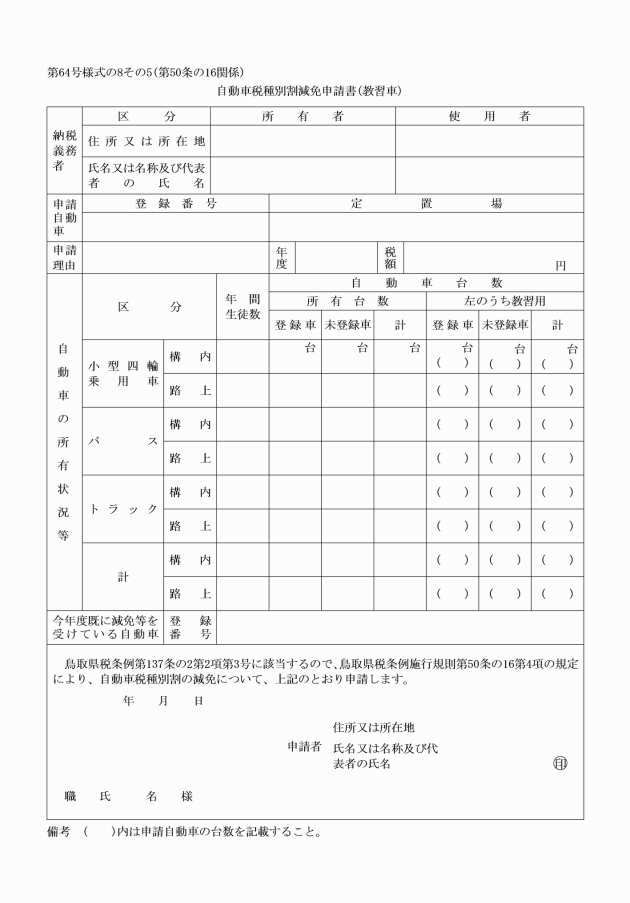

(種別割の減免に係る教育練習用自動車の範囲)

第50条の15 条例第137条の2第2項第3号に規定する自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。ただし、第1号の自動車については同号に掲げる算式により算定して得た台数を、第2号の自動車については鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が路上練習用自動車として認定した台数を限度として、申請に基づき認定するものとする。

(1) 練習コースと車庫との間の道路を運行する必要がある自動車

当該学校ごとに作成される学校調査表等に記載される前年度の卒業生徒数/前年度における実績等に基づいて算定される生徒の教育練習の用に供する自動車1台当たりの年間教習生徒数の全県における平均値

(2) 教科科目に学校の構外における市街地等の道路を利用して生徒の運転教習を行う課程(以下「路上教習課程」という。)がある学校において、当該路上教習課程の用に供するための自動車

(平20規則56・追加、平23規則28・令元規則9・一部改正)

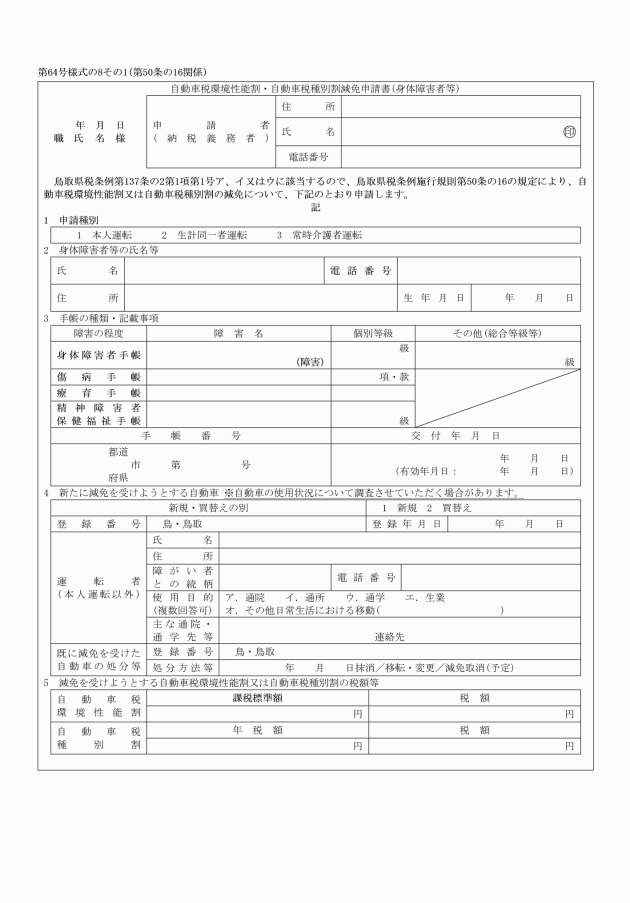

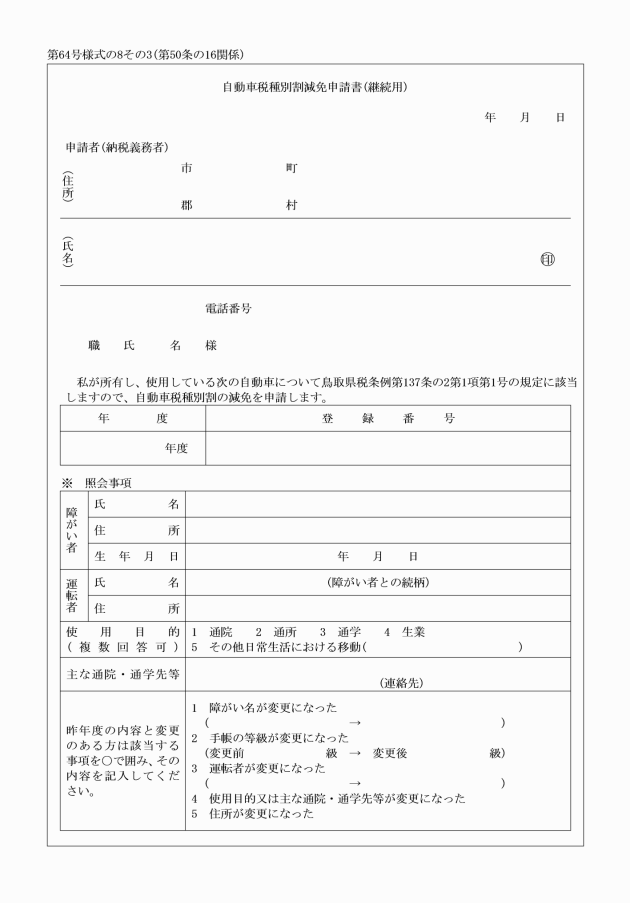

(自動車税の減免の手続)

第50条の16 条例第137条の2第1項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、申請期限までに、申請書及び減免を受けようとする事由を記載した書類(以下この節において「減免申請書等」という。)を東部県税事務所長に提出しなければならない。ただし、災害その他の真にやむを得ない事由がある場合に限り、申請期限の経過後に、遅延理由書を添えて減免申請書等を提出することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、第50条の13の6第1項ただし書に規定する自動車に係る環境性能割の減免申請書等のうち、次項の表第1号右欄エ又はオ及び第2号右欄カ又はキに掲げる書類は、当該自動車に係る納税義務が発生した日から1月を経過する日までに提出しなければならない。

減免の区分 | 申請書 | 減免を受けようとする事由を証する書類 |

(1) 条例第137条の2第1項第1号アに係るもの | 第64号様式の8その1 | ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し イ 運転免許証の写し ウ 自動車検査証の写し エ 既に種別割の減免を受けている場合は、当該減免に係る車両の移転登録又は抹消登録を証する書類 オ 既に軽自動車税の種別割の課税免除又は減免を受けている場合は、自動車検査証の返納を証する書類その他の軽自動車等を使用しなくなったことが確認できる書類 |

(2) 条例第137条の2第1項第1号イ及びウに係るもの | 第64号様式の8その1 | ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し イ 身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの(以下「生計同一者運転分」という。)にあっては、福祉事務所の長(福祉事務所を設置しない町村にあっては当該町村の長。以下「福祉事務所等の長」という。)が発行する生計同一証明書(第64号様式の9)その他の生計を一にすることが確認できる書類 ウ 身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(以下「常時介護者運転分」という。)にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(第64号様式の9) エ 運転免許証の写し オ 自動車検査証の写し カ 既に種別割の減免を受けている場合は、当該減免に係る車両の移転登録又は抹消登録を証する書類 キ 既に軽自動車税の種別割の課税免除又は減免を受けている場合は、自動車検査証の返納を証する書類その他の軽自動車等を使用しなくなったことが確認できる書類 |

(3) 条例第137条の2第1項第2号及び第3号に係るもの | ア 特別の仕様により製造された自動車の価額を証する書類又は構造変更後の自動車の価額を証する書類 イ 自動車検査証の写し ウ 特別の仕様による製造又は構造変更の事実を証する写真 |

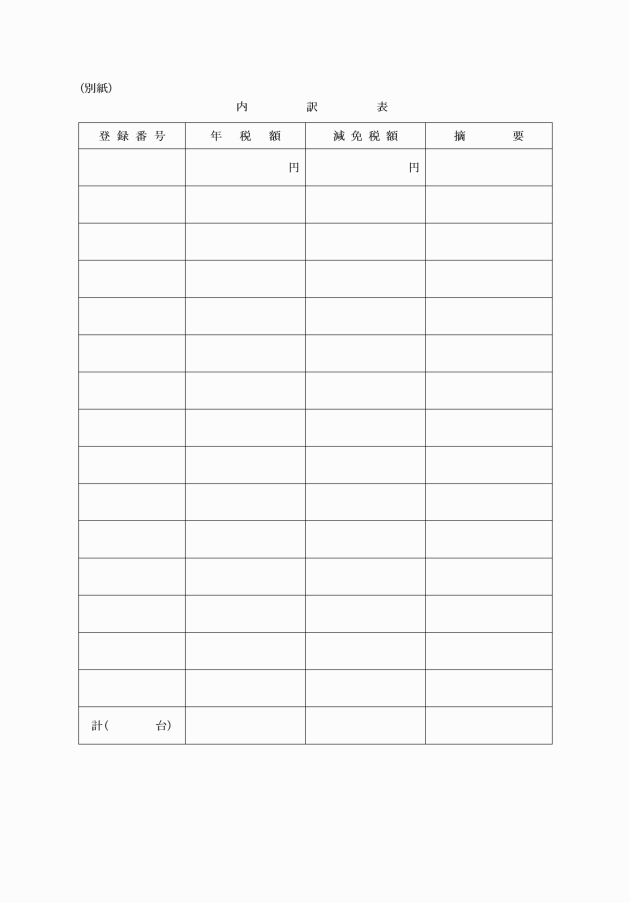

4 条例第137条の2第2項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、次の表に定めるところにより、減免申請書等を提出しなければならない。ただし、災害その他の真にやむを得ない事由により、同表に定める提出期限経過後に、遅延理由書を添付した減免申請書等を提出したときは、同表に定める提出期限内に提出したものとみなす。

区分 | 減免申請書等の提出期限 | 提出先 |

(1) 普通徴収に係るもの | 条例第141条に規定する納期限前7日(条例第137条の2第2項第2号に係るものにあっては、当該納期限) | 減免を受けようとする自動車の主たる定置場を所管する所長 |

(2) 普通徴収に係るもの以外のもの | 条例第144条の規定による申告書を提出するとき(東部県税事務所長が特に認める場合にあっては、当該申告書を提出した日から1月を経過するとき) | 東部県税事務所長 |

5 前項の表第2号中欄の規定にかかわらず、第50条の13の6第2項ただし書又は第50条の13の9に規定する自動車に係る種別割の減免申請書等のうち、次項の表第2号右欄エ又はオ及び第4号右欄カ又はキに掲げる書類は、当該自動車に係る納税義務が発生した日から1月を経過する日までに提出しなければならない。

減免の区分 | 申請書 | 減免を受けようとする事由を証する書類 |

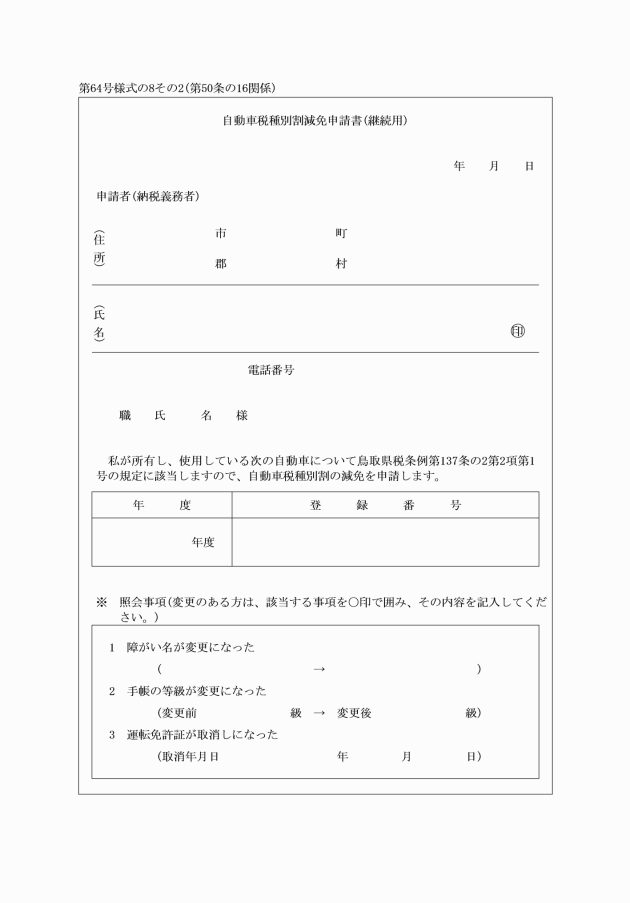

(1) 条例第137条の2第2項第1号(同条第1項第1号アに該当するものに限る。)に係るもの(前年度から引き続き同一車両について減免を受けようとする場合(以下この表において「継続減免の場合」という。)に限る。) | 第64号様式の8その2 | |

(2) 条例第137条の2第2項第1号(同条第1項第1号アに該当するものに限る。)に係るもの((1)に掲げるのを除く。) | 第64号様式の8その1 | ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し イ 運転免許証の写し ウ 自動車検査証の写し エ 既に種別割の減免を受けている場合は、当該減免に係る車両の移転登録又は抹消登録を証する書類 オ 既に軽自動車税の種別割の課税免除又は減免を受けている場合は、自動車検査証の返納を証する書類その他の軽自動車等を使用しなくなったことが確認できる書類 |

(3) 条例第137条の2第2項第1号(同条第1項第1号アに該当するものを除く。)に係るもの(継続減免の場合に限る。) | 第64号様式の8その3 | ア 生計同一者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する生計同一証明書(第64号様式の9)その他の生計を一にすることが確認できる書類(前年度の減免の申請に係る運転者に異動がある場合又は前年度の減免の申請に係る身体障害者等、所有者若しくは運転者の氏名若しくは住所に異動がある場合に限る。) イ 常時介護者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(第64号様式の9) ウ 運転する者を変更した場合にあっては、新たに運転する者の運転免許証の写し |

(4) 条例第137条の2第2項第1号(同条第1項第1号アに該当するものを除く。)に係るもの((3)に掲げるものを除く。) | 第64号様式の8その1 | ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し イ 運転免許証の写し ウ 生計同一者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する生計同一証明書(第64号様式の9)その他の生計を一にすることが確認できる書類 エ 常時介護者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(第64号様式の9) オ 自動車検査証の写し カ 既に種別割の減免を受けている場合は、当該減免に係る車両の移転登録又は抹消登録を証する書類 キ 既に軽自動車税の種別割の課税免除又は減免を受けている場合は、自動車検査証の返納を証する書類その他の軽自動車等を使用しなくなったことが確認できる書類 |

(5) 条例第137条の2第2項第2号に係るもの | 第64号様式の8その4 | ア 一般財団法人日本自動車査定協会鳥取県支所が発行する商品中古自動車証明書 イ 古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第2項に規定する許可証の写し ウ 当該減免の申請に係る自動車の当該年度における自動車税種別割納税通知書の写し エ 4月1日から申請時までに減免を受けようとする自動車を売却等した場合は、当該事実を証する書面 |

(6) 条例第137条の2第2項第3号に係るもの | 第64号様式の8その5 | 公安委員会が路上教習用自動車として認定した証明書の写し |

(平20規則56・追加、平20規則94・平21規則26・平23規則28・平24規則13・平24規則62・平25規則34・平31規則25・令元規則9・一部改正)

(平20規則56・追加、平23規則28・平24規則13・平30規則74・平31規則25・令元規則9・一部改正)

(環境性能割の減免に係る構造の変更に要した金額)

第50条の17の2 条例第137条の3第1項第2号の構造の変更に要した金額は、当該自動車の取得価格のうち、車いすの固定装置若しくは運転装置の装着その他身体障害者等の利用に供するため又は専ら身体障害者等の運転のための特別の仕様又は構造の変更に要した金額とする。

(令元規則9・追加)

(種別割の減免の額)

第50条の18 条例第137条の3第2項ただし書に規定する規則で定める計算方法は、申請のあった月(災害その他の真にやむを得ない事由により申請が遅れた場合又は賦課期日の属する月中に減免すべき事由に該当し、かつ、第50条の16第4項の表第1号に規定する提出期限内に申請があった場合にあっては、当該減免すべき事由に該当することとなった月)の翌月から減免の要件に該当していた月までの期間に応じ、月割をもって計算する方法とする。

2 条例第137条の3第2項第1号に規定する規則で定める計算方法は、賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当該消滅した月までの期間に応じ、月割をもって計算する方法とする。

(平20規則56・追加、平23規則28・平31規則25・令元規則9・一部改正)

(自動車税の減免の取消し)

第50条の19 東部県税事務所長は、第50条の17第1項の規定により環境性能割の減免の承認をした自動車のうち、虚偽の申請により当該承認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、納税義務者に第64号様式の7により通知しなければならない。

2 東部県税事務所長は、前項の規定により減免の承認を取り消したときは、減免していた税額の全額を賦課徴収する。

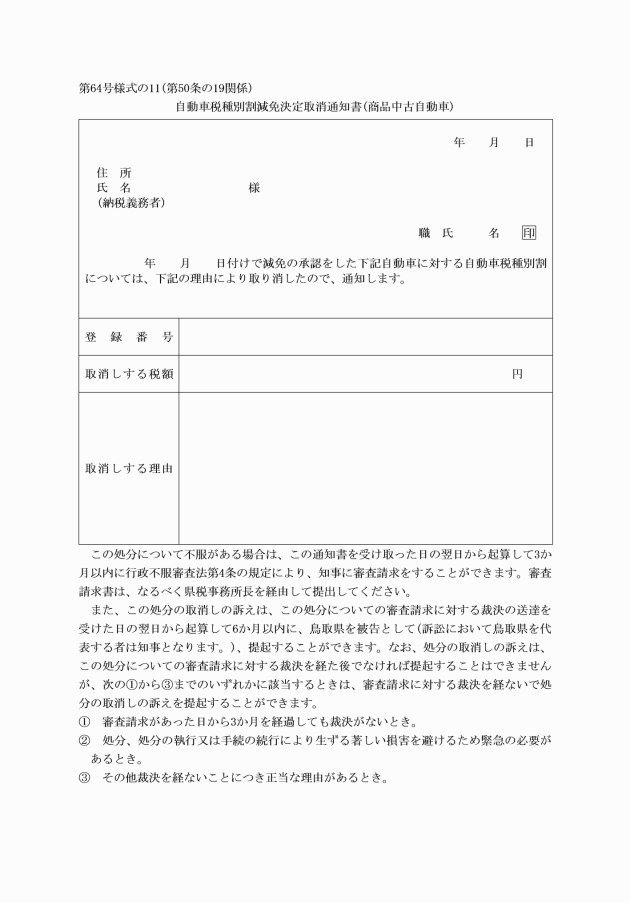

3 所長は、第50条の17第2項の規定により種別割の減免の承認をした自動車のうち、納税義務者からの申立てがあったもの、当該減免の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める通知書により通知しなければならない。

区分 | 通知書 |

(1) 条例第137条の2第2項第1号又は第3号に係るもの | |

(2) 条例第137条の2第2項第2号に係るもの |

4 所長は、前項の規定により減免の承認を取り消したときは、取り消すこととなった原因の生じた月の翌月から月割をもって計算した額(虚偽の申請をしたことにより当該承認を取り消した場合にあっては、減免をしていた税額の全額)を賦課徴収する。

(平20規則56・追加、平21規則26・平23規則28・平31規則25・令元規則9・一部改正)

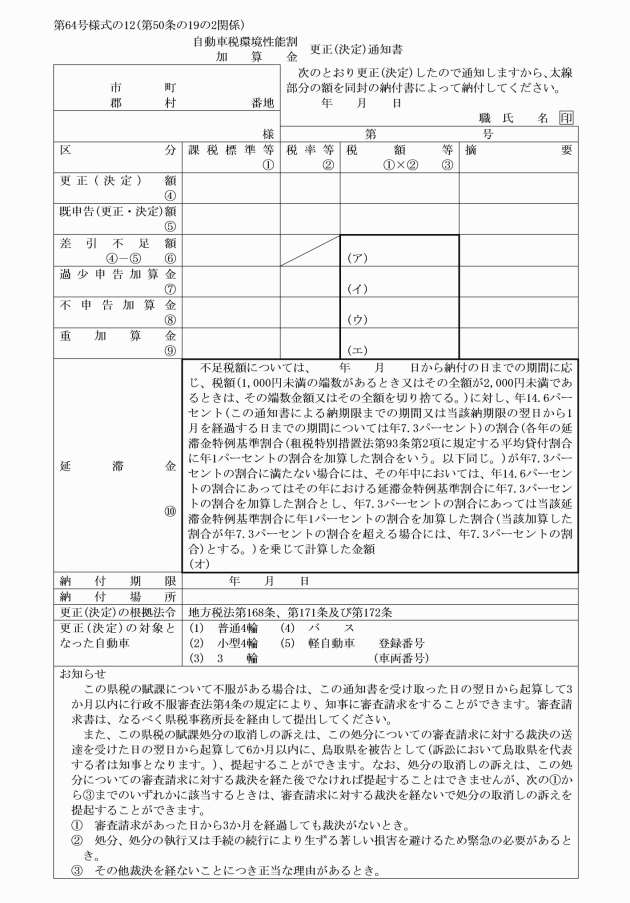

(環境性能割に係る更正、決定等に関する通知書)

第50条の19の2 条例第137条の15の規則で定める通知書は、第64号様式の12のとおりとする。

(令元規則9・追加)

3 前2項に定めるもののほか、所長は、種別割に係る納税通知書又は納付書を納税者(口座振替の方法により種別割を納付する者を除く。)に交付する際に当該自動車に係る自動車税について現に滞納がないときに限り、道路運送車両法第97条の2第1項の規定によって呈示する当該自動車について自動車税の滞納がないことを証する書面(以下この条において「呈示書面」という。)として、有効期限を当該年度の翌年度分の種別割の納期限の前日とする第64号様式の13その2による証明書を交付するものとする。この場合において、当該証明書は、出納員又は指定金融機関等若しくは条例第6条第1項第2号に掲げる知事が収納の事務を委託した者の領収印が押印されたときに、その効力を生ずるものとする。

(令元規則9・追加)

(種別割の一括納付)

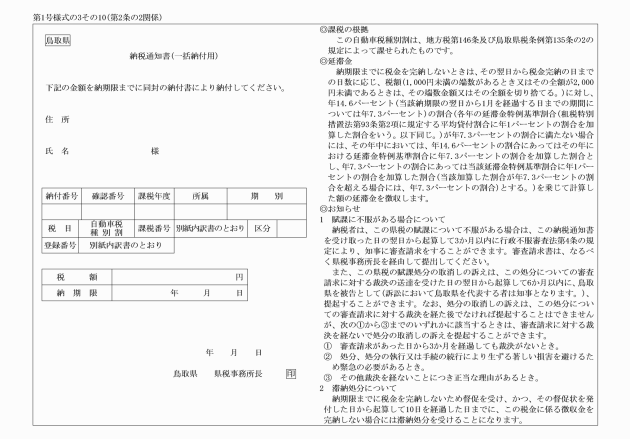

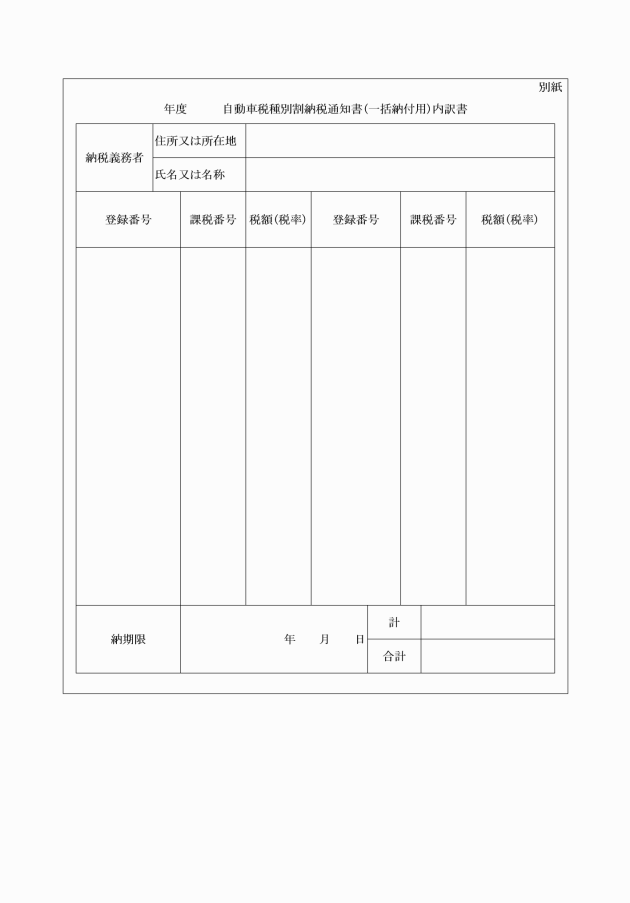

第50条の20 条例第135条の2に規定する種別割の納税義務者のうち知事が別に定める者は、種別割を一括して納付することができる。

2 前項の規定により種別割を一括して納付しようとする者は、知事が別に定めるところにより、所有する自動車の主たる定置場を所管する所長に申請しなければならない。

(平22規則4・追加、平25規則34・令元規則9・一部改正)

第7節 鉱区税

(証明書の交付)

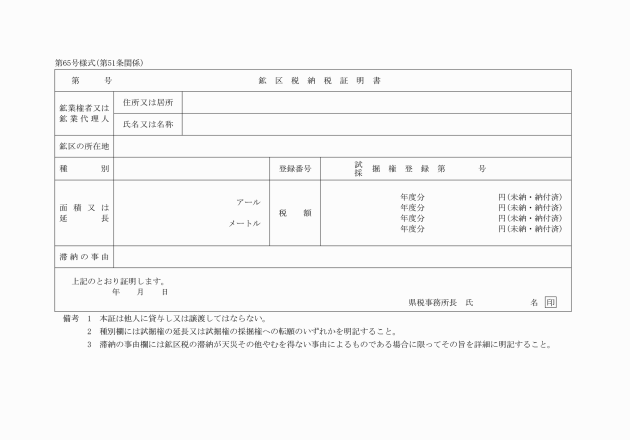

第51条 所長は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2又は第20条第4項の規定によって当該試掘鉱区にかかる鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付を申請したときは、第65号様式による証明書を交付しなければならない。

第3章 目的税

(平元規則28・追加)

第1節及び第2節 削除

(平21規則26)

第52条から第58条まで 削除

(平21規則26)

第3節 狩猟税

(平19規則89・追加)

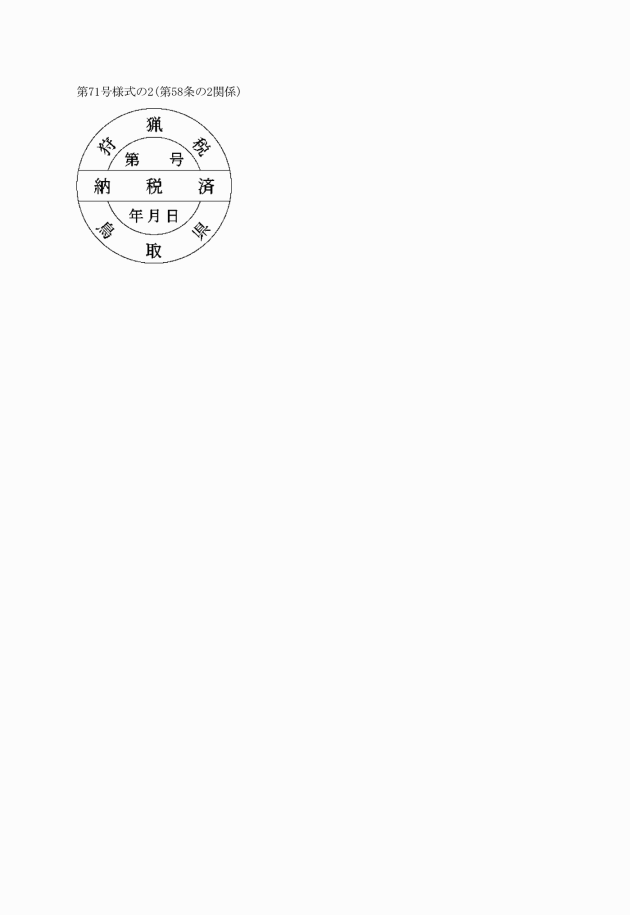

(納税済印)

第58条の2 条例第211条第3項に規定する規則で定める納税済印は、第71号様式の2のとおりとする。

(平19規則89・追加)

第4節 産業廃棄物処分場税

(平16規則95・追加、平19規則89・旧第3節繰下)

(用語)

第59条 この節において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(平16規則95・追加)

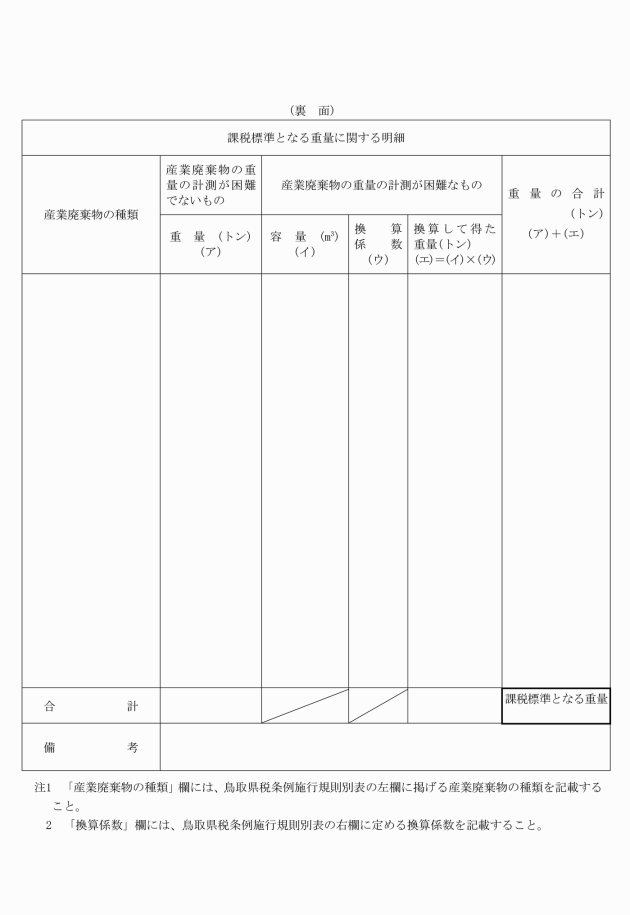

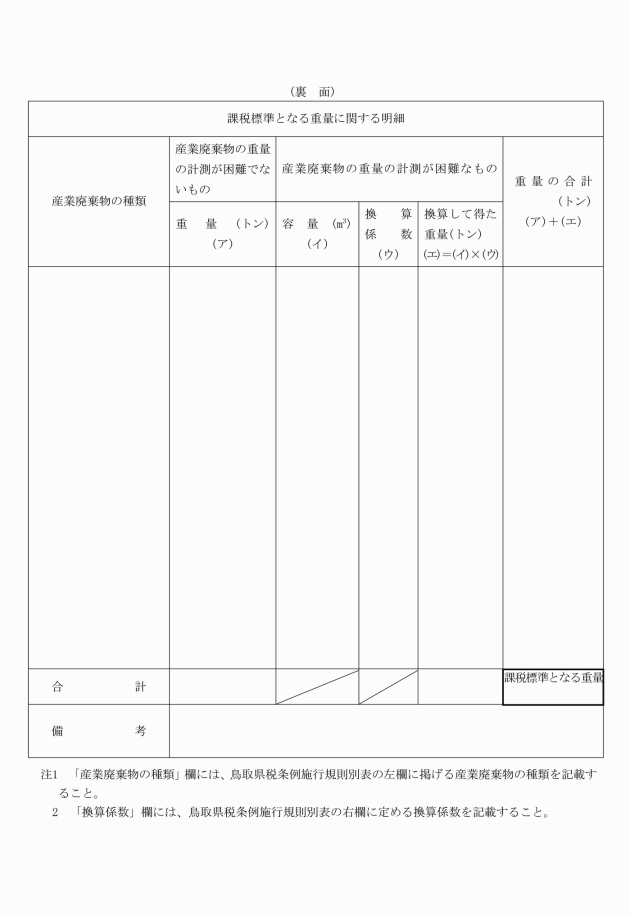

(重量換算の要件)

第60条 条例第216条第2項の規則で定める要件は、産業廃棄物の容量の計測が可能であることとする。

(平16規則95・追加)

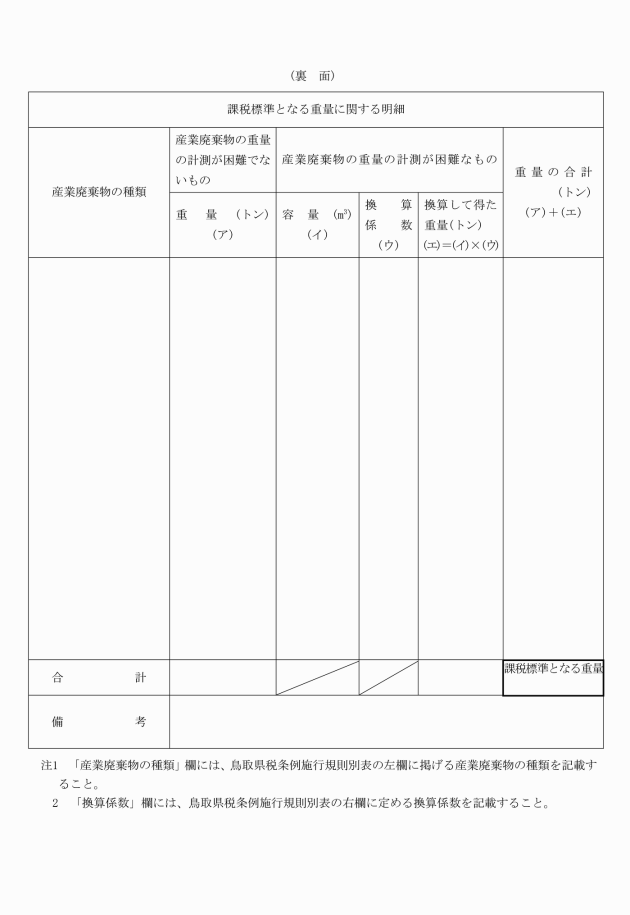

(重量の換算)

第61条 条例第216条第2項の規定による重量の換算は、別表の左欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類ごとの容量を計測できない産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類)に応じ、それぞれ同表の右欄に定める換算係数を産業廃棄物の容量(立方メートルで表した容量をいう。)に乗じる方法により行うものとする。

2 前項の規定により換算して得た重量の単位は、トンとする。

(平16規則95・追加)

(産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者としての登録の申請等)

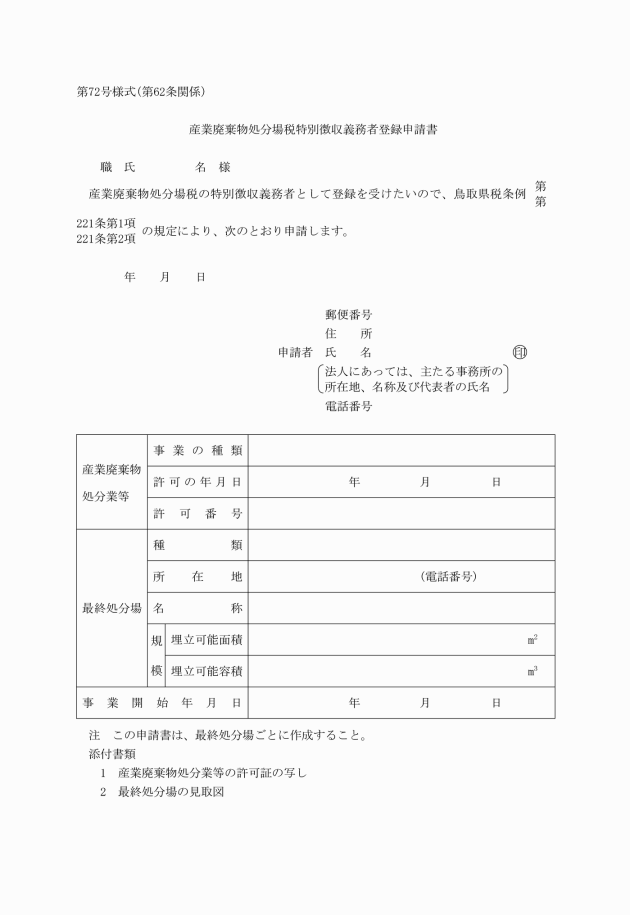

第62条 条例第221条第3項の申請書は、第72号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の6又は第10条の18に規定する許可証(以下「許可証」という。)の写し

(2) 最終処分場の見取図

3 第1項の申請書に記載しなければならない条例第221条第3項第5号の知事が必要であると認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第213条第1項第4号に規定する許可(以下「許可」という。)に係る事業の種類並びに当該許可の年月日及び許可番号

(2) 最終処分場の種類

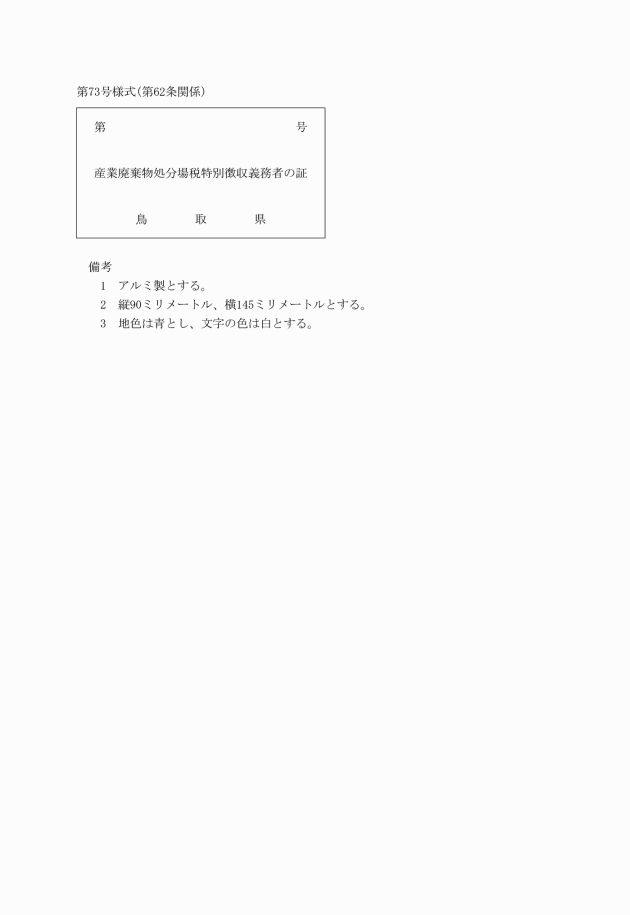

4 条例第221条第4項の証票は、第73号様式のとおりとする。

5 条例第221条第10項の申請書(以下「産業廃棄物処分場税特別徴収義務者登録変更申請書」という。)に記載しなければならない同条第3項第5号の知事が必要であると認める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号に掲げる事項は、産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者が法人である場合に限る。

(1) 変更申請年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の代表者の氏名

(3) 登録番号

(4) 変更に係る最終処分場の種類

(5) 変更内容

(6) 変更年月日

(7) 変更理由

6 産業廃棄物処分場税特別徴収義務者登録変更申請書には、産業廃棄物処分業等の許可に係る事項について変更を生じた場合は、当該変更後の許可証の写しを添付しなければならない。

(平16規則95・追加)

(証票の再交付)

第63条 条例第221条第4項の証票の交付を受けた者は、その証票を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処分場税特別徴収義務者証票再交付申請書により知事に証票の再交付を申請しなければならない。

(1) 再交付申請年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 最終処分場の種類、所在地及び名称

(4) 亡失し、又は損傷した証票の番号、交付年月日及び亡失し、又は損傷した年月日

(5) 亡失し、又は損傷した理由

(平16規則95・追加)

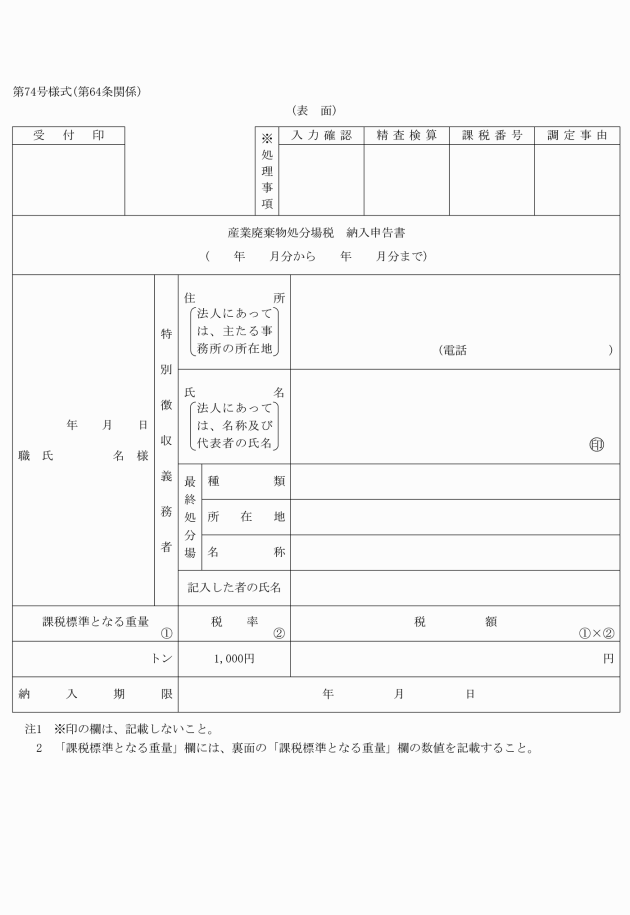

(納入申告書)

第64条 条例第222条第1項の規則で定める納入申告書は、第74号様式のとおりとする。

(平16規則95・追加)

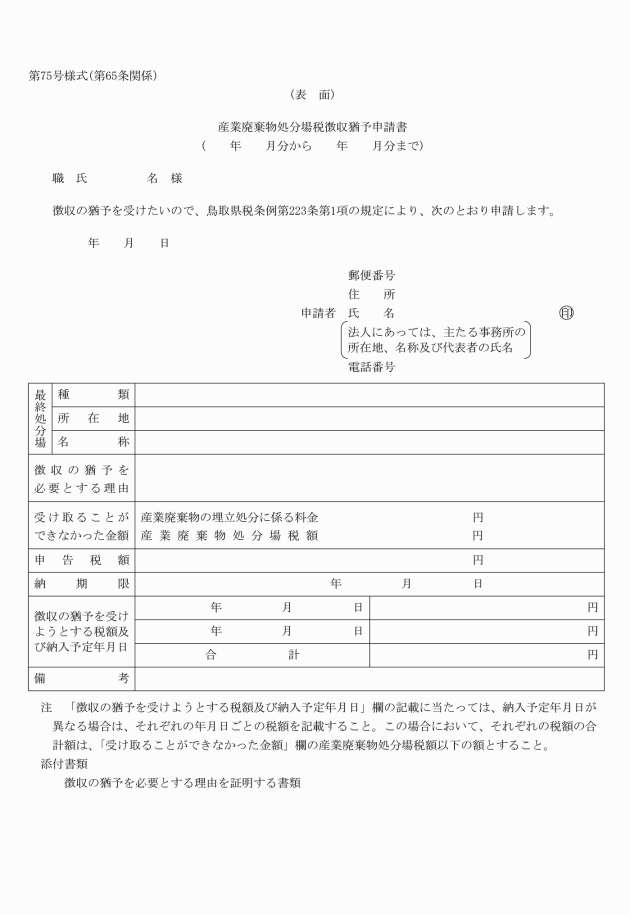

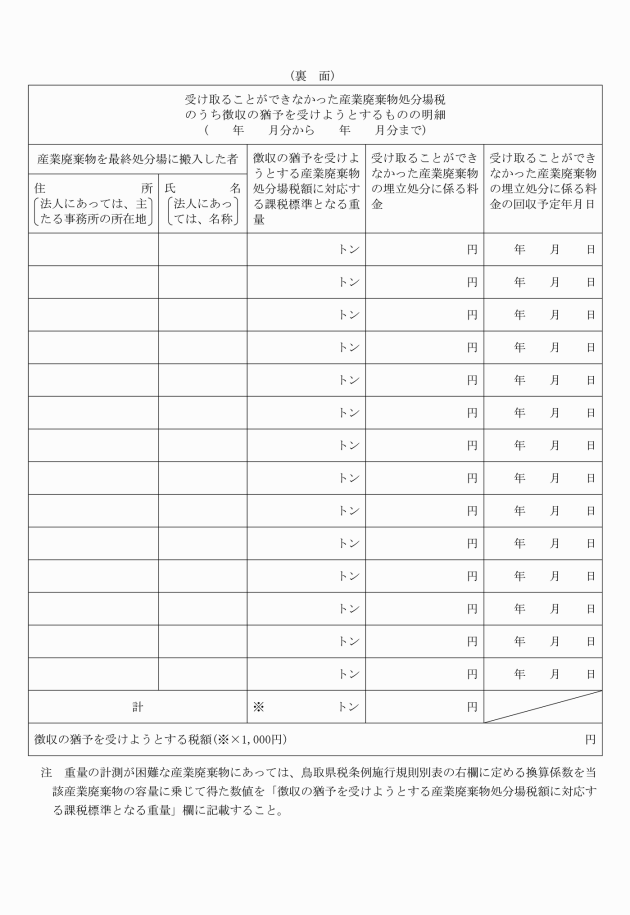

(徴収猶予に係る申請書)

第65条 条例第223条第2項の規則で定める申請書は、第75号様式のとおりとする。

(平16規則95・追加)

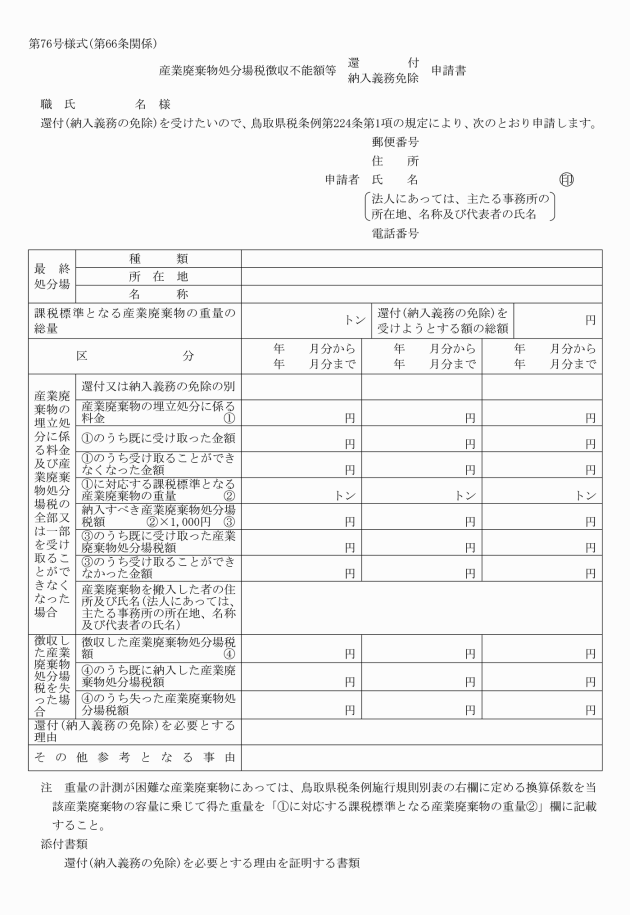

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除に係る申請書)

第66条 条例第224条第2項の規則で定める申請書は、第76号様式のとおりとする。

(平16規則95・追加)

(産業廃棄物処分場税の納税義務者としての登録の申請書等)

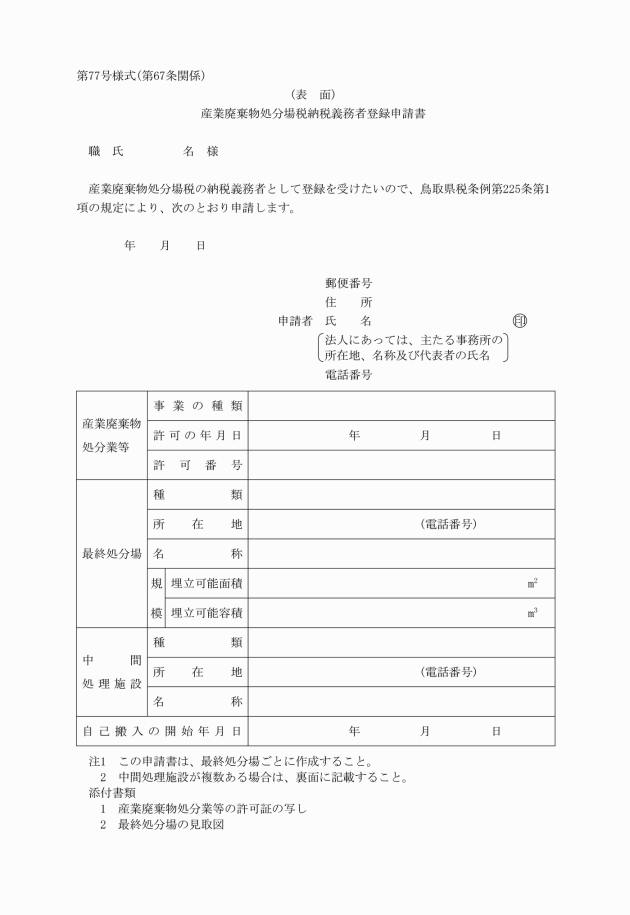

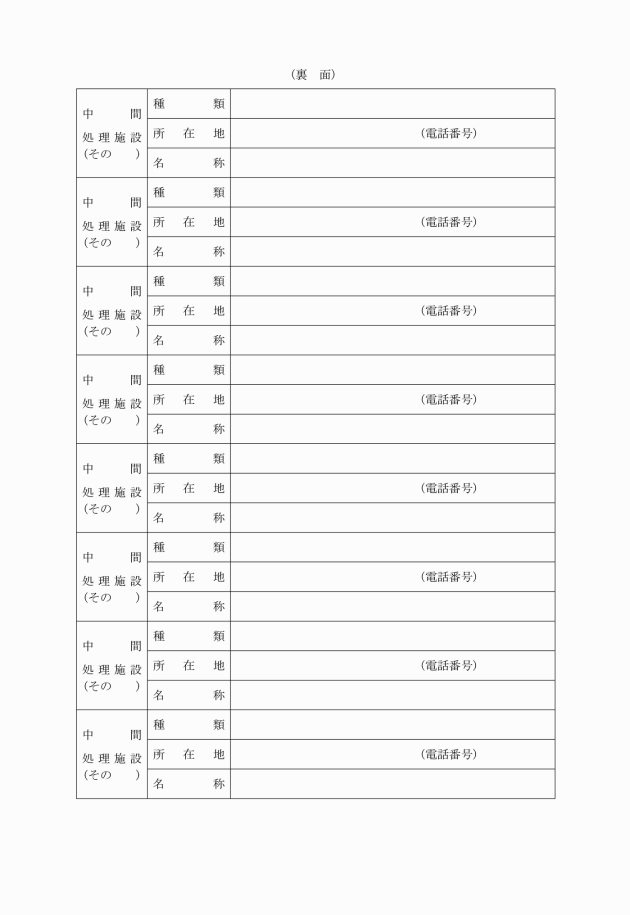

第67条 条例第225条第2項の申請書は、第77号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可証の写し

(2) 最終処分場の見取図

3 第1項の申請書に記載しなければならない条例第225条第2項第5号の知事が必要であると認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可に係る事業の種類並びに当該許可の年月日及び許可番号

(2) 最終処分場の種類

(3) 中間処理施設(許可を受けた者が当該許可に係る業の用に供する施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第20条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による国土交通大臣への届出をした者がこれらの許可若しくは届出に係る同法第3条第15号に規定する廃油処理事業の用に供する施設(鳥取県内に所在するものに限る。)のうち、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業処理廃棄物を処分するためのものをいう。)の種類並びに所在地及び名称

4 条例第225条第5項の申請書(以下「産業廃棄物処分場税納税義務者登録変更申請書」という。)に記載しなければならない同条第2項第5号の知事が必要であると認める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号に掲げる事項は、産業廃棄物処分場税の納税義務者が法人である場合に限る。

(1) 変更申請年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の納税義務者の代表者の氏名

(3) 登録番号

(4) 変更に係る最終処分場の種類

(5) 変更内容

(6) 変更年月日

(7) 変更理由

5 産業廃棄物処分場税納税義務者登録変更申請書には、産業廃棄物処分業等の許可に係る事項について変更を生じた場合は、当該変更後の許可証の写しを添付しなければならない。

(平16規則95・追加)

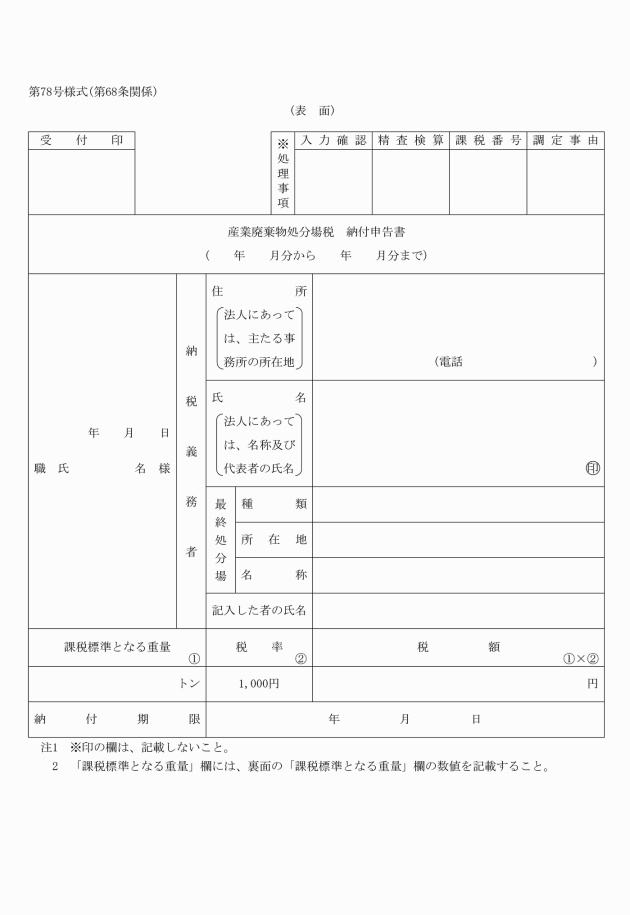

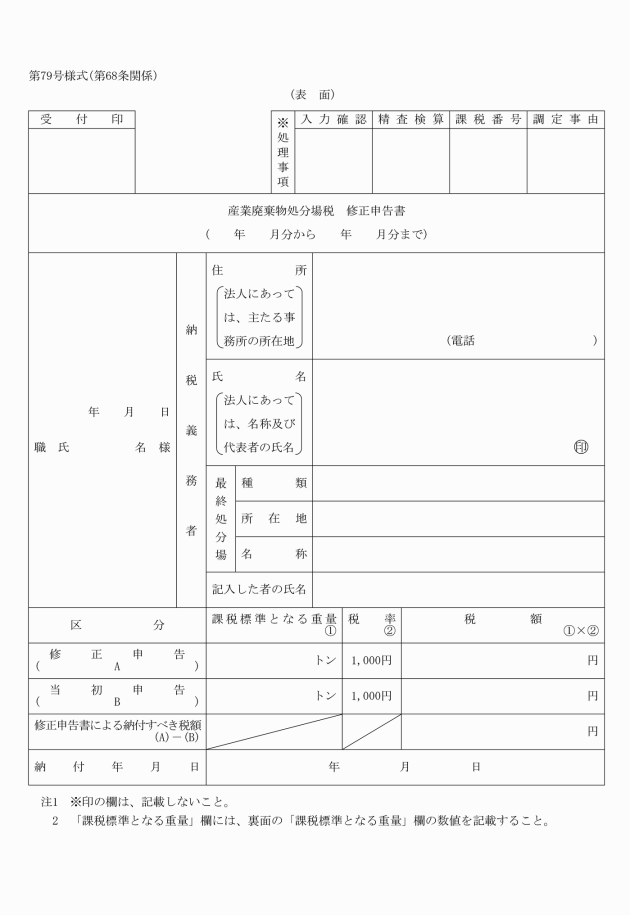

(申告書及び修正申告書)

第68条 条例第226条第1項の規則で定める申告書は、第78号様式のとおりとする。

2 条例第227条第2項の規則で定める修正申告書の様式は、第79号様式のとおりとする。

(平16規則95・追加)

(平16規則95・追加)

(最終処分場において業として行う埋立処分の廃止等の届出)

第70条 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者は、最終処分場において業として行う埋立処分(以下「埋立処分業」という。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の5日前までに次に掲げる事項を記載した最終処分場埋立処分業廃止届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 届出年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 登録番号

(4) 最終処分場の種類、所在地及び名称

(5) 廃止する年月日

(6) 廃止する理由

2 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者が埋立処分業を休止しようとするとき、又は産業廃棄物処分場税の納税義務者が最終処分場を休止しようとするときは、休止しようとする日の前日までに次に掲げる事項を記載した最終処分場埋立処分業等休止届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 届出年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者又は納税義務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 登録番号

(4) 最終処分場の種類、所在地及び名称

(5) 休止予定期間

(6) 休止しようとする理由

3 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者が休止した埋立処分業を再開しようとするとき、又は産業廃棄物処分場税の納税義務者が休止した最終処分場を再開しようとするときは、次に掲げる事項を記載した最終処分場埋立処分業等再開届出書により知事に届け出なければならない。

(1) 届出年月日

(2) 産業廃棄物処分場税の特別徴収義務者又は納税義務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 登録番号

(4) 最終処分場の種類、所在地及び名称

(5) 再開予定年月日

(平16規則95・追加)

(帳簿等への記載事項等)

第71条 条例第230条第3号の知事が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年月日ごとの搬入された産業廃棄物の種類

(2) 前号の産業廃棄物を搬入した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 第1号の産業廃棄物に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の規定により交付された産業廃棄物管理票の交付番号

(平16規則95・追加)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の鳥取県税条例施行規則(昭和29年6月鳥取県規則第27号。以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした相当の手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭60規則25・追加、昭60規則66・一部改正)

附 則(昭和36年規則第10号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(遊興飲食税の帳簿に関する経過規定)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第30条の規定により備えている遊興飲食税に関する帳簿は、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第30条の帳簿とみなす。

(遊興飲食税の指定書に関する経過規定)

3 この規則の施行前において、旧規則第44条から第49条までの規定により行なった指定書の交付は、それらの交付のあった日において新規則の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和38年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鳥取県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附 則(昭和43年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年規則第19号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62号様式の3の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第34号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第39号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章の改正規定及び第66号様式の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規則第26号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年度分の個人の県民税に関する鳥取県税条例(昭和29年5月鳥取県条例第26号)第37条第1項の報告に係る報告書については、この規則による改正後の鳥取県税条例施行規則第50号様式中「300万円」とあるのは、「260万円」とする。

3 昭和62年度分までの個人の県民税に関する鳥取県税条例第38条の報告に係る報告書の様式については、この規則による改正後の鳥取県税条例施行規則第53号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和63年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第28号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第47条第1項の規定の適用については、鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成元年3月鳥取県条例第8号)による改正後の鳥取県税条例第98条第2項の知事の指定を受けようとする年度が、平成元年度の場合にあっては新規則第47条第1項第1号中「条例」とあるのは「鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成元年3月鳥取県条例第8号)による改正前の鳥取県税条例」と、「360万円」とあるのは「1,200万円」と、同項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」とし、平成2年度の場合にあっては同項第1号中「条例第98条第1項」とあるのは「条例第98条第1項及び鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成元年3月鳥取県条例第8号)による改正前の鳥取県税条例第98条第1項」と、「360万円」とあるのは「640万円」と、新規則第47条第1項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税及び料理飲食等消費税」とし、平成3年度にあっては同号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税及び料理飲食等消費税」とする。

附 則(平成元年規則第61号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第14号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分の県税について適用し、平成元年度分までの県税については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第24号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第34号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第54条及び第55条の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第74号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附 則(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成9年鳥取県条例第18号)附則第3条第1項の規定により課する特別地方消費税については、この規則による改正前の鳥取県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 旧規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

附 則(平成13年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の2の改正は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際限に旧規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則等の一部改正)

4 次の表の規則名の欄に掲げる規則の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県会計規則の一部改正)

2 鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度分の自動車税の納期限から平成15年6月30日までの間に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車検査証の有効期間の満了日が到来する自動車に係る自動車税を改正後の鳥取県税条例施行規則第14条の2第1項に規定する口座振替等の方法により納付する納税者については、改正前の鳥取県税条例施行規則第50条第4項及び第64号様式の4の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成15年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第95号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県税条例施行規則第36条、第1号様式の3その1及び第1号様式の3その2、第5号様式の2その1及び第5号様式の2その2並びに第54号様式の改正並びに第2条中鳥取県税条例施行規則第53号様式の3の改正は、同年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第50号)抄

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取県産業廃棄物処分場税条例施行規則の廃止)

2 鳥取県産業廃棄物処分場税条例施行規則(平成15年鳥取県規則第3号。以下「旧産業廃棄物処分場税条例施行規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧産業廃棄物処分場税条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、改正後の鳥取県税条例施行規則(以下「新規則」という。)中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧産業廃棄物処分場税条例施行規則又は改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県税条例施行規則第50条及び第64号様式から第64号様式の3までの規定により交付された証明書は、当該証明書の有効期限が到来する日までの間は、改正後の鳥取県税条例施行規則第50条(第2項ただし書を除く。)及び第64号様式から第64号様式の3までの規定により交付された証明書とみなす。

附 則(平成18年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成19年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、同条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成19年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成19年鳥取県条例第71号)附則第2項の規定により同条例による改正後の鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第211条第2項の規定により振り込まれたものとみなされた現金について同条第1項の関係書類に押印した納税を証するための印は、第1条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則第58条の2に規定する納税済印とみなす。

附 則(平成20年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成20年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、同条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成20年規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中第35条の3の次に2条を加える改正及び第2条中第53号様式の3の次に2様式を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(施行の日=平成21年4月1日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64号様式、第64号様式の2及び第64号様式の3の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第46条の4の改正規定は平成22年4月1日から、第35条の5の改正規定は平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日から同月30日までの間に肝臓機能障害を障害の区分として身体障害者手帳の交付(再交付を含む。)を受け、改正後の鳥取県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第46条の4第1号の表に定める障害の級別に該当する障害を有する者が、同年5月24日までに新規則第50条の10第1項に規定する課税免除申請書等を提出した場合には、当該者が同年4月1日前から当該肝臓機能障害を有すると認められる場合に限り、平成22年度の自動車税の賦課期日において、条例第137条第4号に規定する身体障害者等に該当するものとみなす。

附 則(平成23年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年度における身体障害者等に係る自動車税の減免の申請手続の特例に関する規則の廃止)

2 平成23年度における身体障害者等に係る自動車税の減免の申請手続の特例に関する規則(平成23年鳥取県規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成24年規則第13号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項及び第54号様式の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成24年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成25年規則第74号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成27年規則第44号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第53号様式の3及び第53号様式の7の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、第1条及び第2条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(平成31年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県税条例施行規則第1条、第2条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中特別法人事業税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の13に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)をいう。)に規定する地方法人特別税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

5 改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則の規定は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

7 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前のゴルフ場の利用に係るゴルフ場利用税の申告については、改正前の鳥取県税条例施行規則第60号様式(次項において「旧様式」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現にある旧様式により作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で新規則に定める様式として使用することができる。

附 則(令和2年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

別表(第61条関係)

(平16規則95・追加)

1 燃え殻 | 1.14 |

2 汚泥 | 1.10 |

3 廃油 | 0.90 |

4 廃プラスチック類 | 0.35 |

5 紙くず | 0.30 |

6 木くず | 0.55 |

7 繊維くず | 0.12 |

8 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第4号の2に掲げる産業廃棄物 | 1.00 |

10 ゴムくず | 0.52 |

11 金属くず | 1.13 |

12 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.00 |

13 鉱さい | 1.93 |

14 工作物の新築、改築又は除却に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |

15 動物のふん尿 | 1.00 |

16 動物の死体 | 1.00 |

17 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げる産業廃棄物 | 1.26 |

18 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる産業廃棄物 | 1.00 |

様式目次

(平元規則28・追加、平元規則61・平2規則14・平3規則24・平5規則29・平8規則8・平10規則5・平10規則39・平12規則17・平13規則15・平14規則31・平14規則66・平15規則54・平15規則95・平16規則26・平16規則50・平16規則95・平18規則33・平19規則42・平19規則84・平19規則89・平20規則56・平20規則87・平21規則26・平22規則4・平23規則5・平23規則28・平24規則13・平25規則34・平27規則26・平28規則52・平30規則74・令元規則9・一部改正)

(1) 通則関係

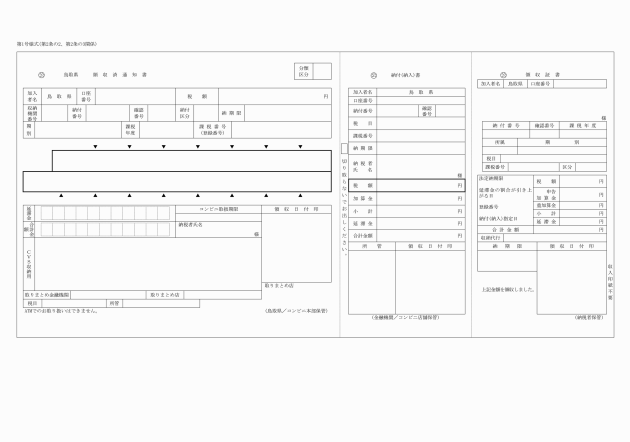

第1号様式 納付(納入)書(共通)

その1 納付(納入)書(ゴルフ場利用税(申告納入)、軽油引取税(申告納入、申告納付))

その2 納付(納入)書(共通(金融機関窓口))

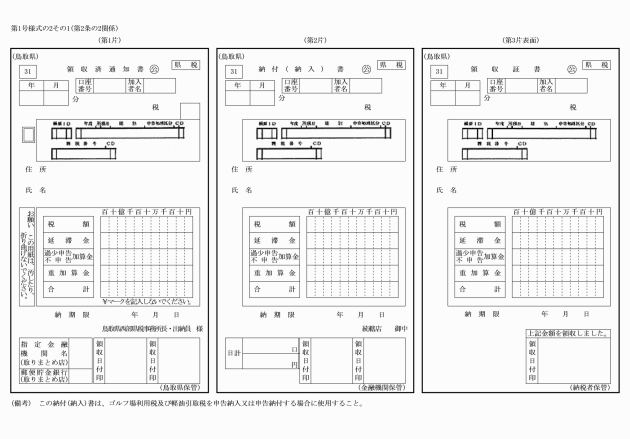

第1号様式の3その1 納税通知書(個人事業税)

その2 納税通知書(個人事業税(口座振替))

その3 納税通知書(不動産取得税)

その4 納税通知書(不動産取得税(連帯納税義務者))

その5 納税通知書(県たばこ税(普通徴収)、狩猟税(普通徴収)、軽油引取税(普通徴収))

その6 納税通知書・納付(納入)書(自動車税種別割)

その7 納税通知書・納付(納入)書兼減免決定通知書(自動車税種別割)

その8 納税通知書(自動車税種別割(口座振替))

その9 納税通知書(自動車税種別割(証紙徴収の方法によって徴収することができない場合))

その10 納税通知書(自動車税種別割(一括納付))

その11 納税通知書(鉱区税)

その12 納税通知書(県が課する固定資産税)

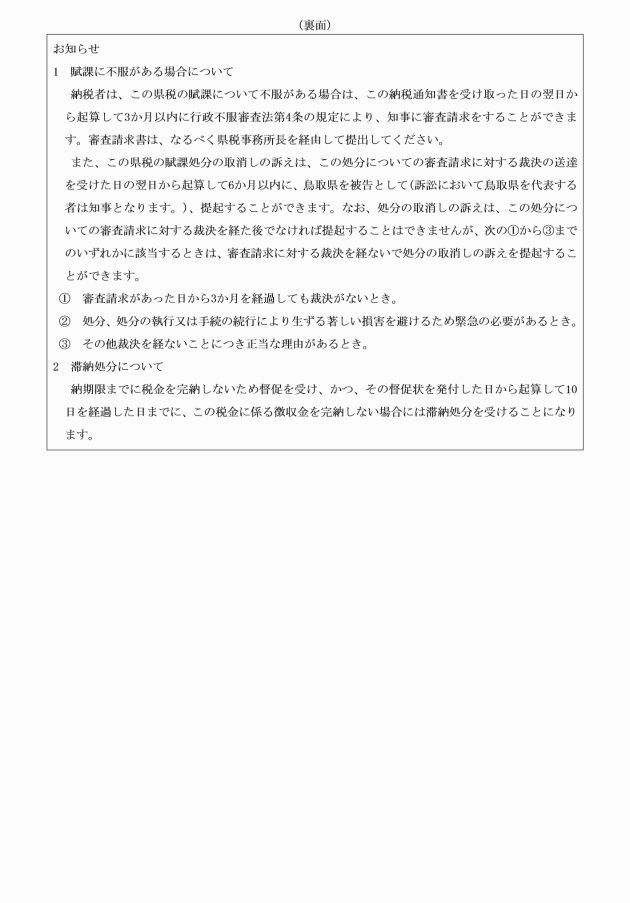

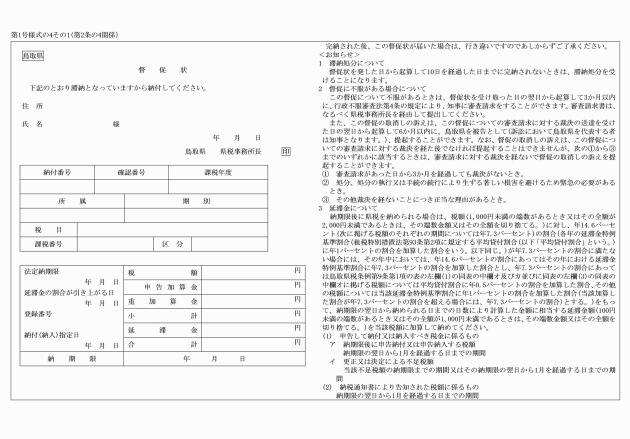

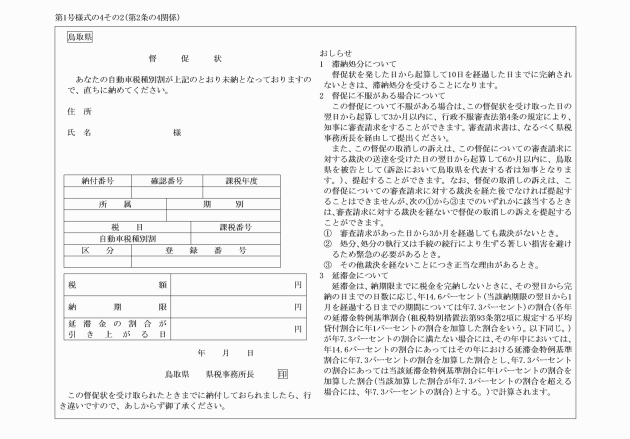

第1号様式の4その1 督促状(一般)

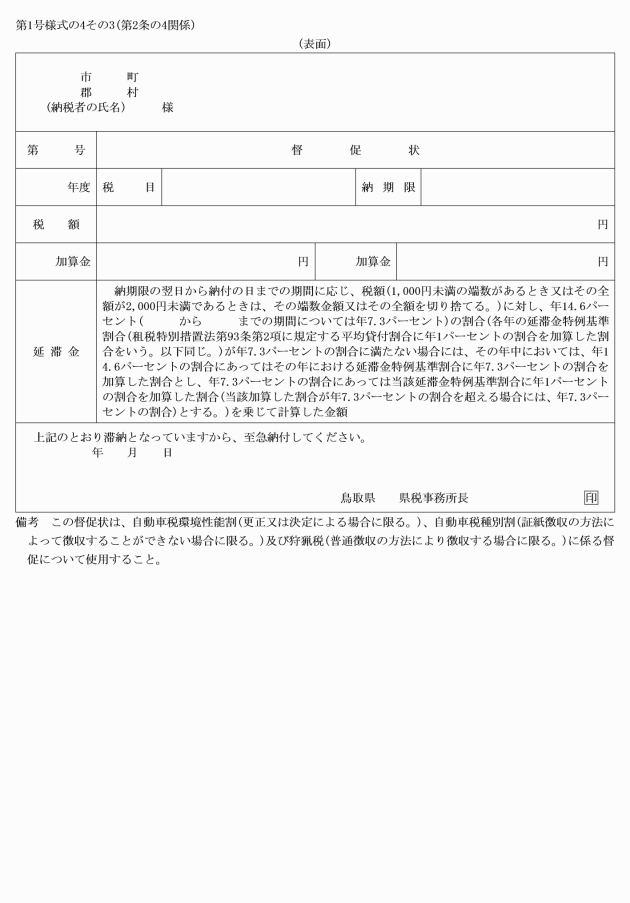

その2 自動車税種別割督促状

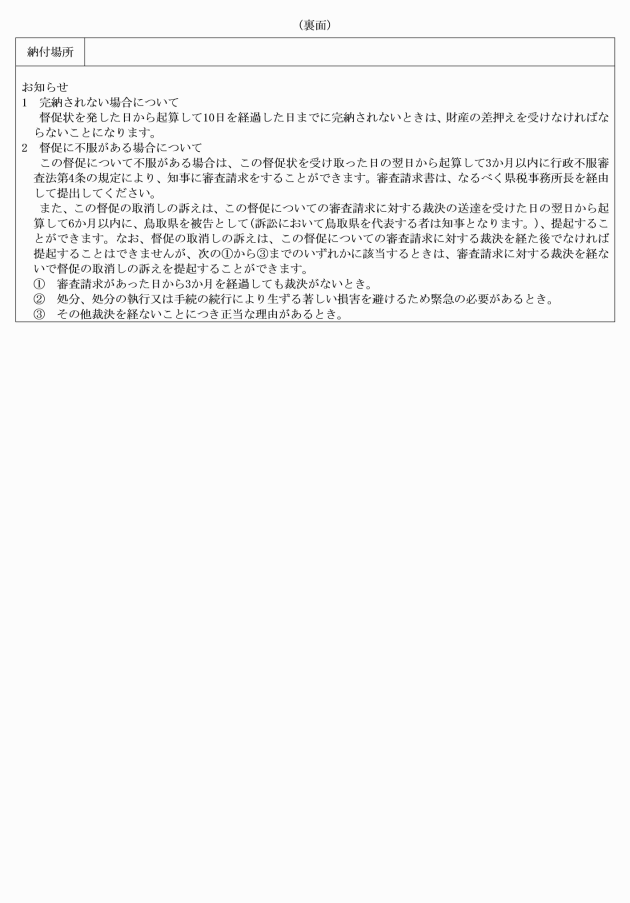

その3 督促状(自動車税環境性能割(更正、決定)、自動車税種別割(証紙徴収の方法によって徴収することができない場合)、狩猟税(普通徴収))

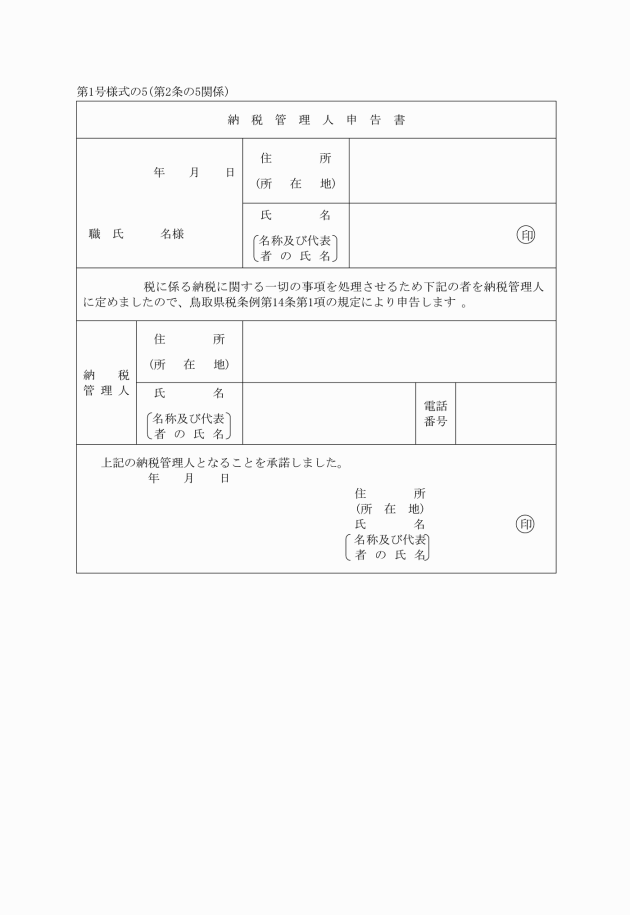

第1号様式の5 納税管理人申告書

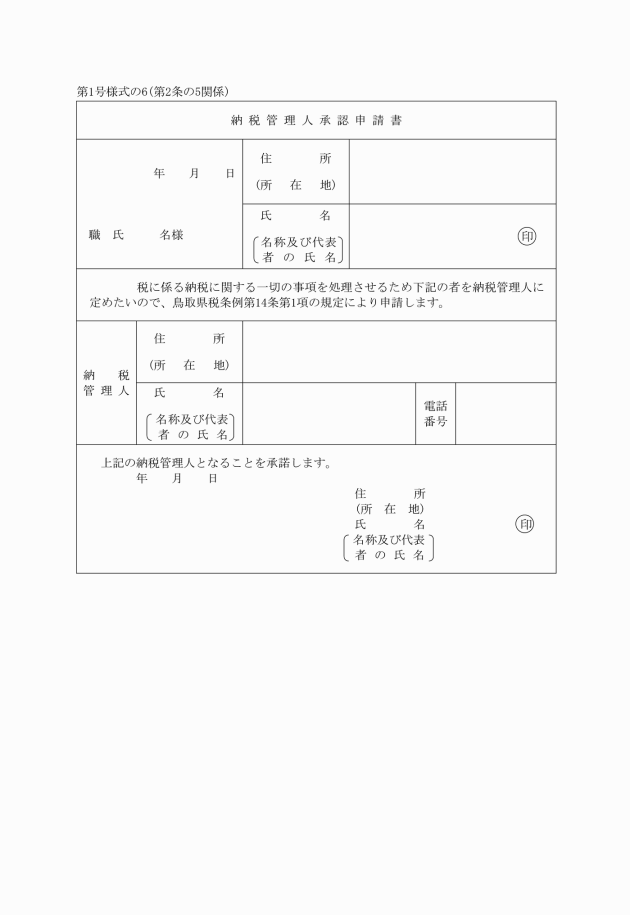

第1号様式の6 納税管理人承認申請書

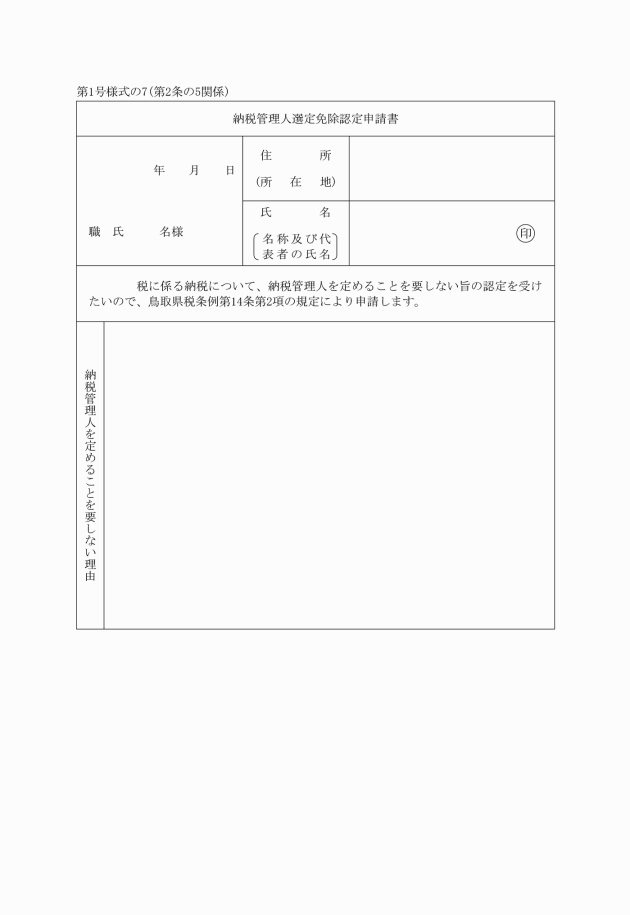

第1号様式の7 納税管理人選定免除認定申請書

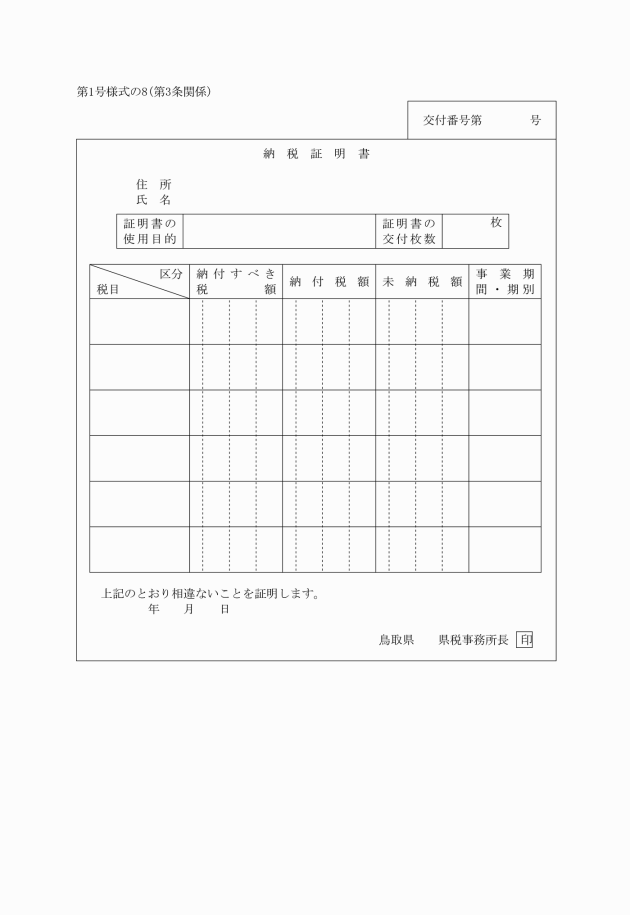

第1号様式の8 納税証明書

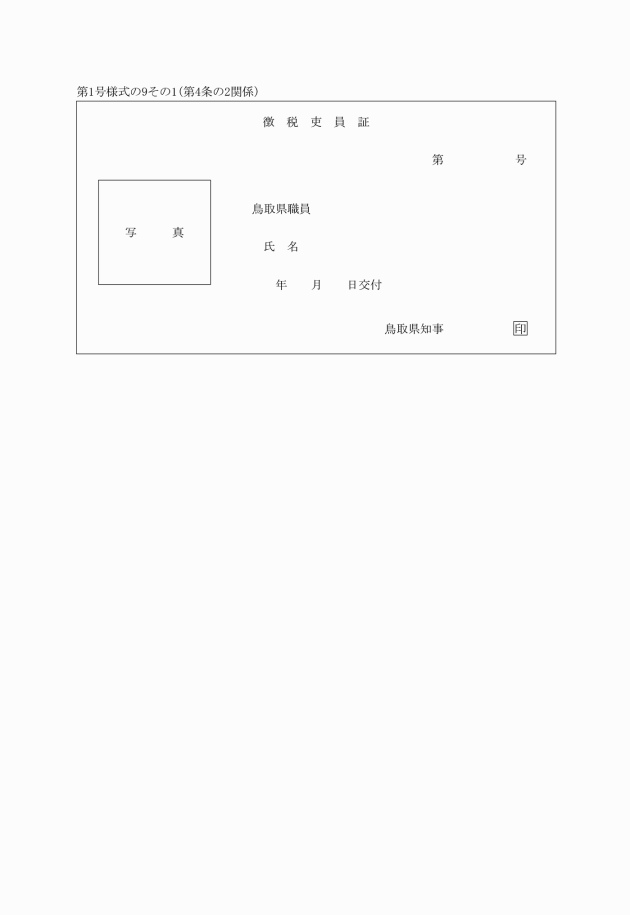

第1号様式の9その1 徴税吏員証(総務部税務課用)

その2 徴税吏員証(県税事務所用)

第1号様式の10 検税吏員証

(2) 賦課徴収関係

第2号様式 削除

第3号様式 相続人代表者指定(変更)届出書

第3号様式の2 相続人代表者指定通知書

第4号様式 納付(納入)通知書

第4号様式の2 納付(納入)催告書

第5号様式 納期限変更告知書

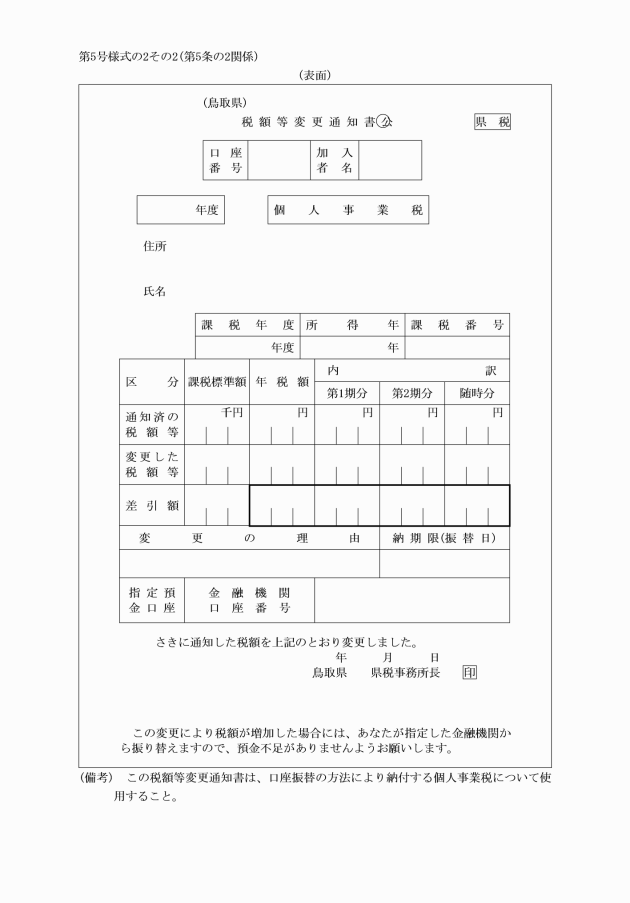

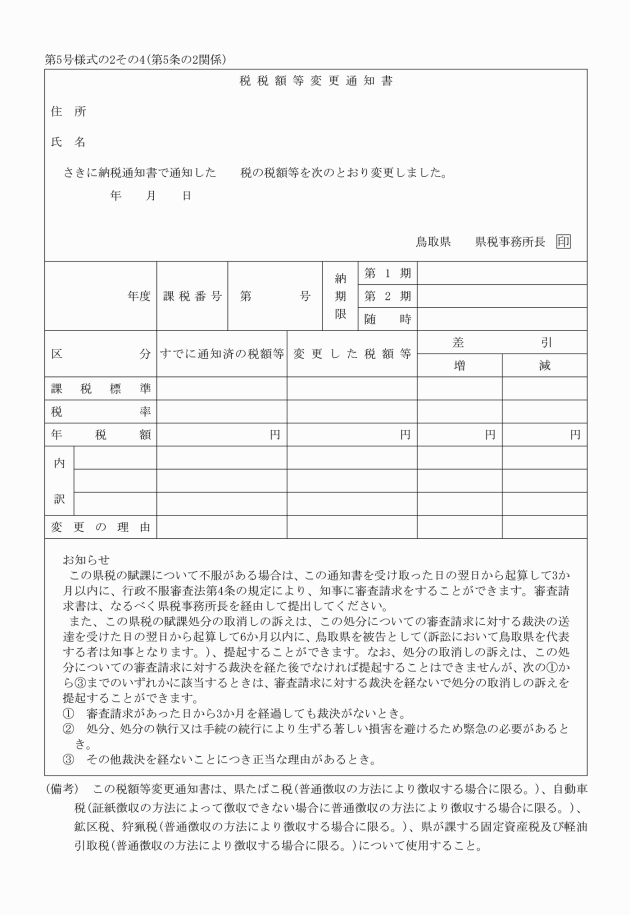

第5号様式の2その1 税額等変更通知書(個人事業税(一般))

その2 税額等変更通知書(個人事業税(口座振替))

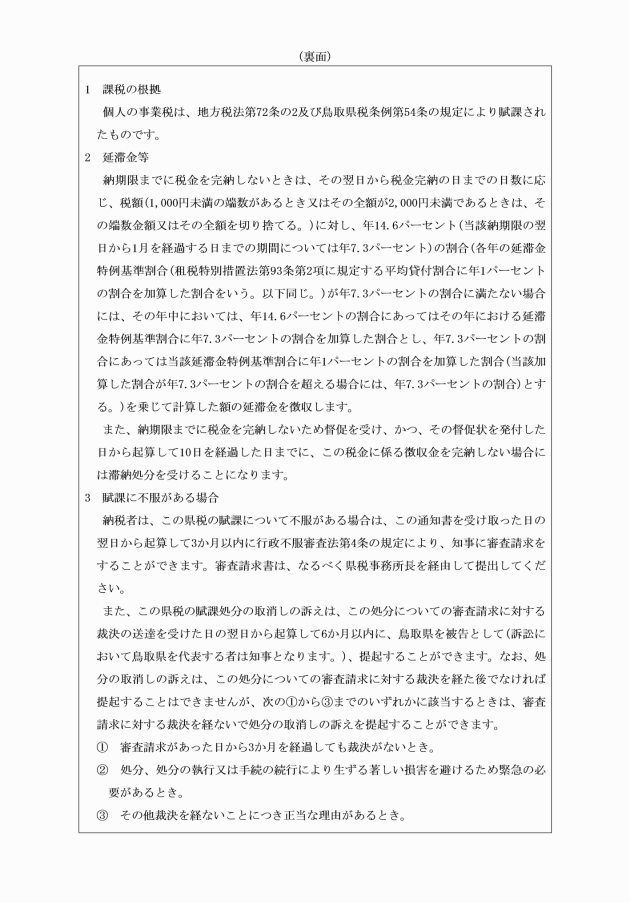

その3 税額等変更通知書(不動産取得税)

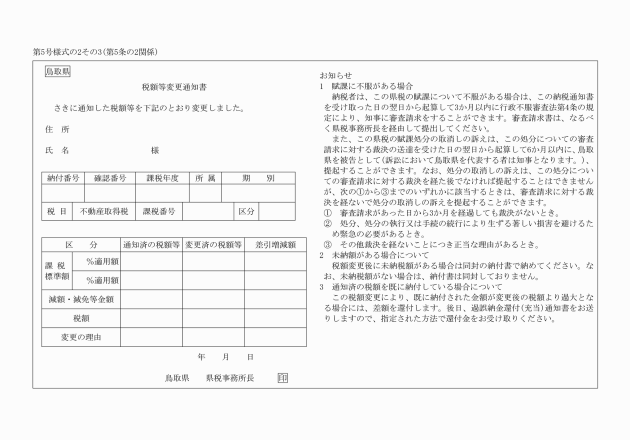

その4 税額等変更通知書(県たばこ税(普通徴収)、鉱区税、狩猟税(普通徴収)、県が課する固定資産税、軽油引取税(普通徴収))

その5 自動車税種別割税額変更通知書

第6号様式 強制換価の場合の徴収通知書(執行機関)

第6号様式の2 強制換価の場合の徴収通知書(納税者、特別徴収義務者)

第7号様式 徴収通知書(質権又は抵当権者)

第8号様式 地方税法第14条の16による交付要求書

第9号様式 削除

第10号様式 地方税法第14条の18の規定による納付(納入)告知書

第10号様式の2 地方税法第14条の18の規定による徴収通知書

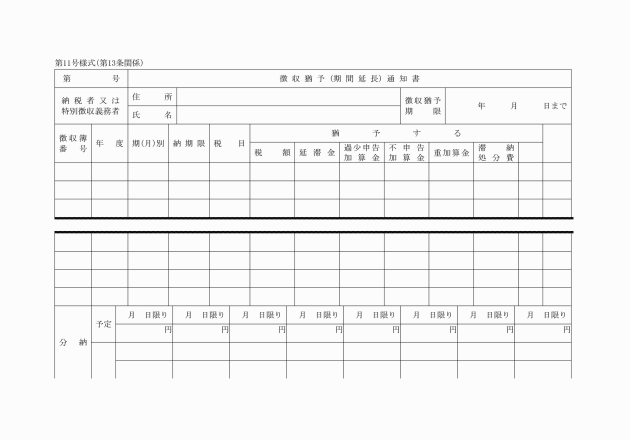

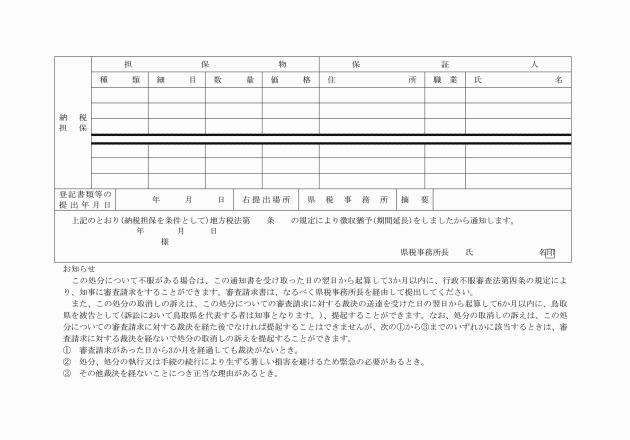

第11号様式 徴収猶予(期間延長)通知書

第11号様式の2 徴収猶予(期間延長)不承認通知書

第11号様式の3 徴収猶予取消通知書

第11号様式の4 県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書・自動払込受付通知書

第12号様式 換価猶予(期間延長)通知書

第12号様式の2 換価猶予の取消通知書

第13号様式 滞納処分停止通知書

第13号様式の2 滞納処分停止の取消通知書

第13号様式の3 納税義務消滅通知書

第14号様式 保証書

第15号様式 保全担保提供命令書

第15号様式の2 保全担保に係る抵当権設定通知書

第15号様式の3 保全担保解除通知書

第16号様式 保全差押金額決定通知書

第16号様式の2 地方税法第16条の4の規定による交付要求書

第16号様式の3 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

第17号様式その1 県税還付(充当)通知書

その2 自動車税種別割税額変更・還付(充当)通知書

第17号様式の2 県税還付請求書

第18号様式 削除

第19号様式 現金領収証書

第19号様式の2 領収印

第19号様式の3 現金領収証書用紙・収納現金引継簿

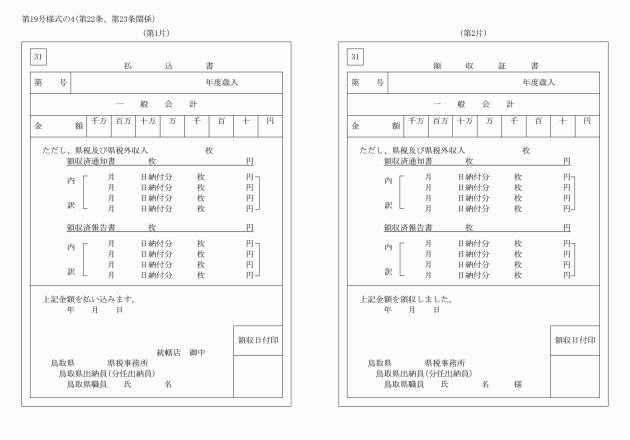

第19号様式の4 払込書

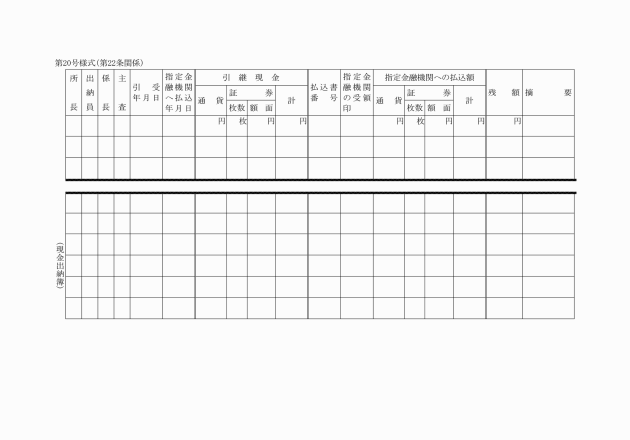

第20号様式 現金出納簿

第21号様式 領収印

第22号様式 領収済報告書

第23号様式 差押財産引継処理簿

第24号様式 徴収の嘱託書

第25号様式 徴収引継書

第25号様式の2 徴収引受書

第25号様式の3 滞納整理票

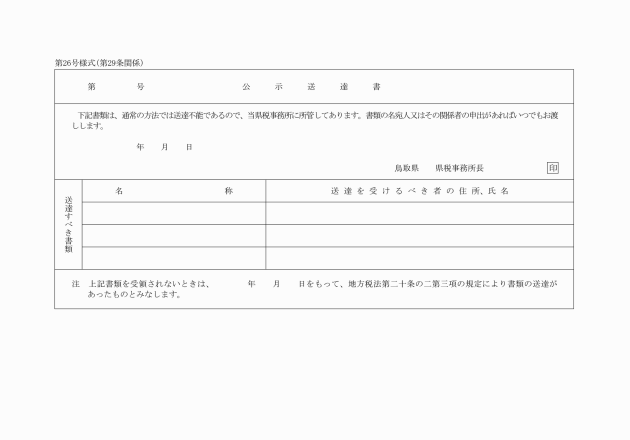

第26号様式 公示送達書

第26号様式の2 更正をすべき理由がない旨の通知書

(3) 県民税関係

第48号様式 個人の県民税徴収整理簿

第49号様式 削除

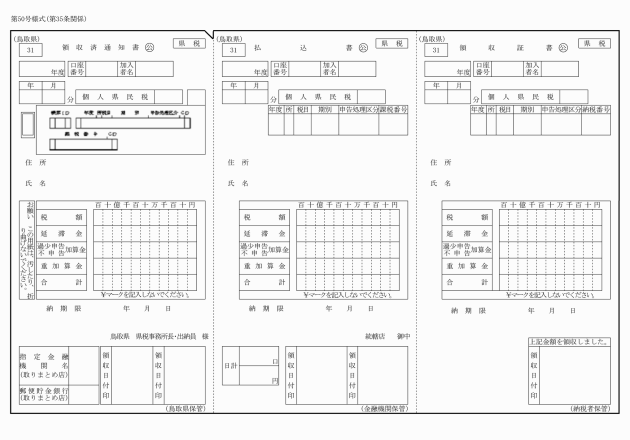

第50号様式 払込書

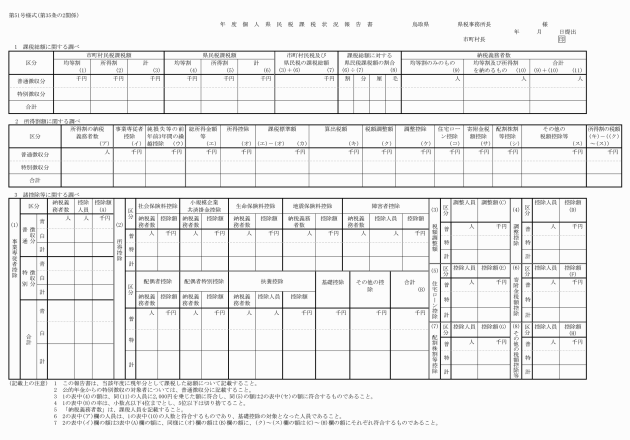

第51号様式 個人県民税課税状況報告書

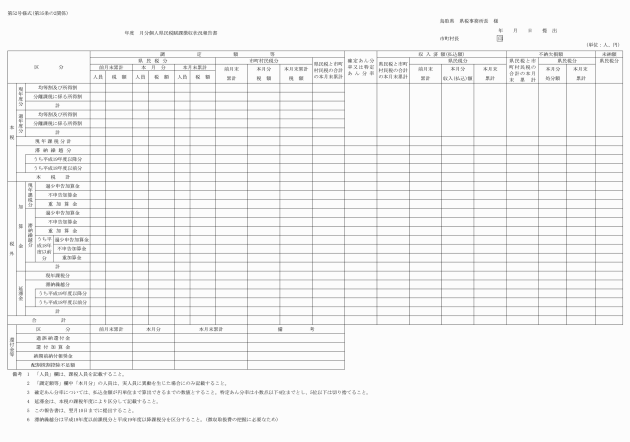

第52号様式 個人県民税賦課徴収状況報告書

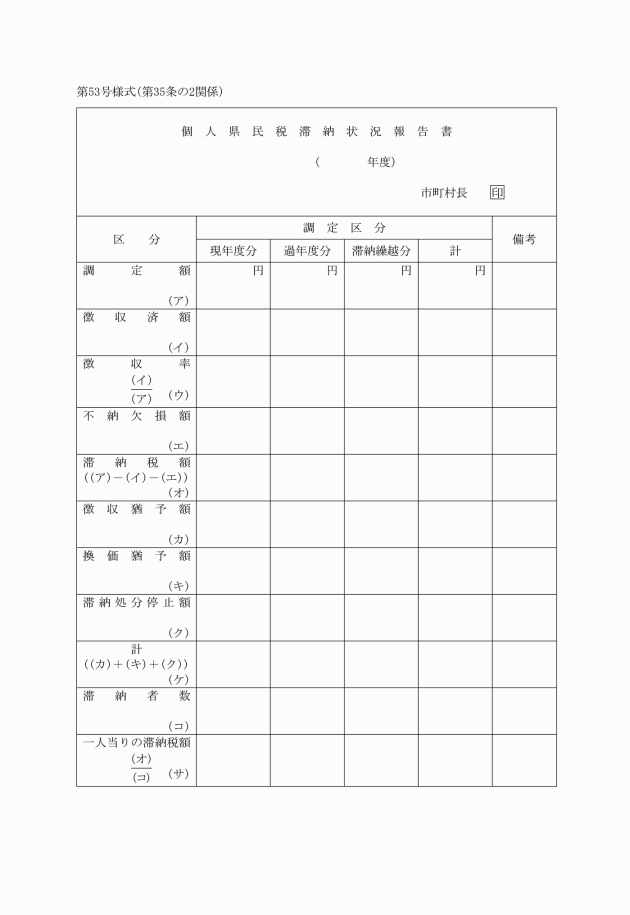

第53号様式 個人県民税滞納状況報告書

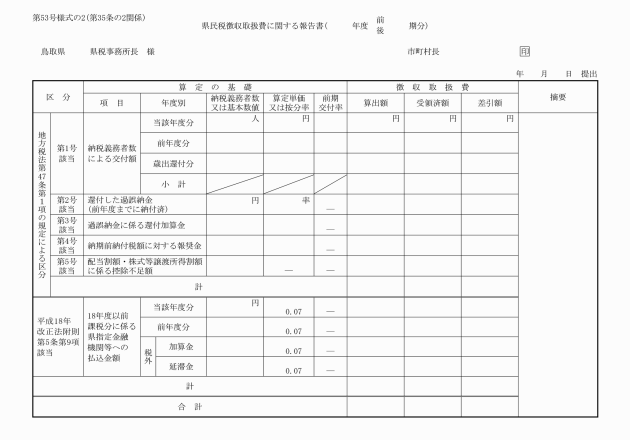

第53号様式の2 県民税徴収取扱費に関する報告書

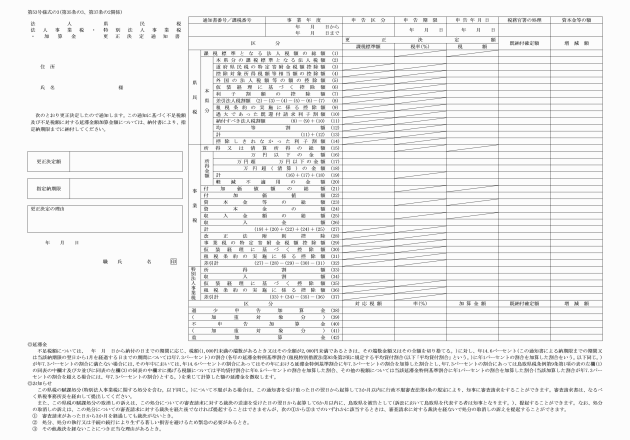

第53号様式の3 更正決定通知書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・加算金)

第53号様式の4 法人県民税均等割課税免除申請書・取消届

第53号様式の5 法人県民税均等割減免申請書・取消届

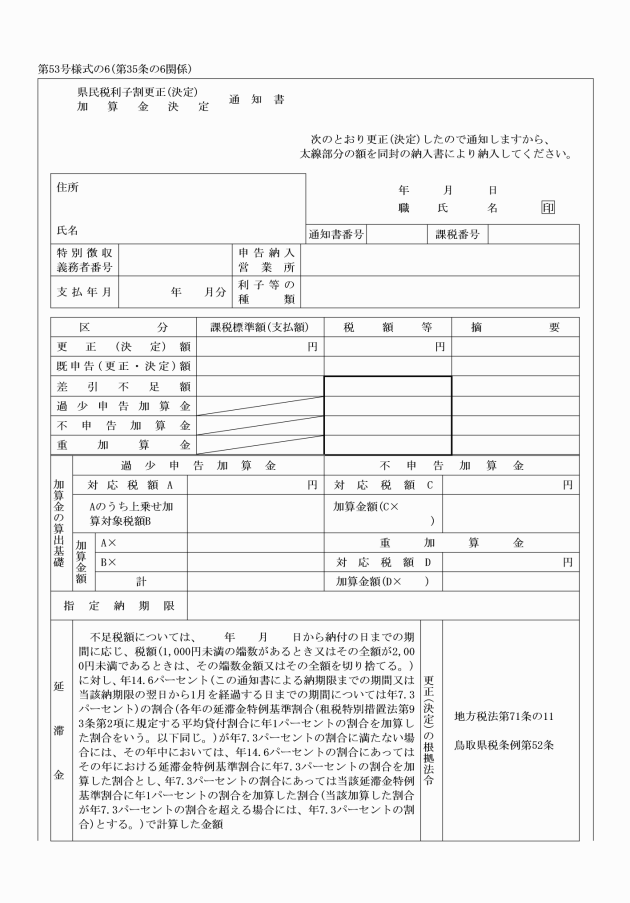

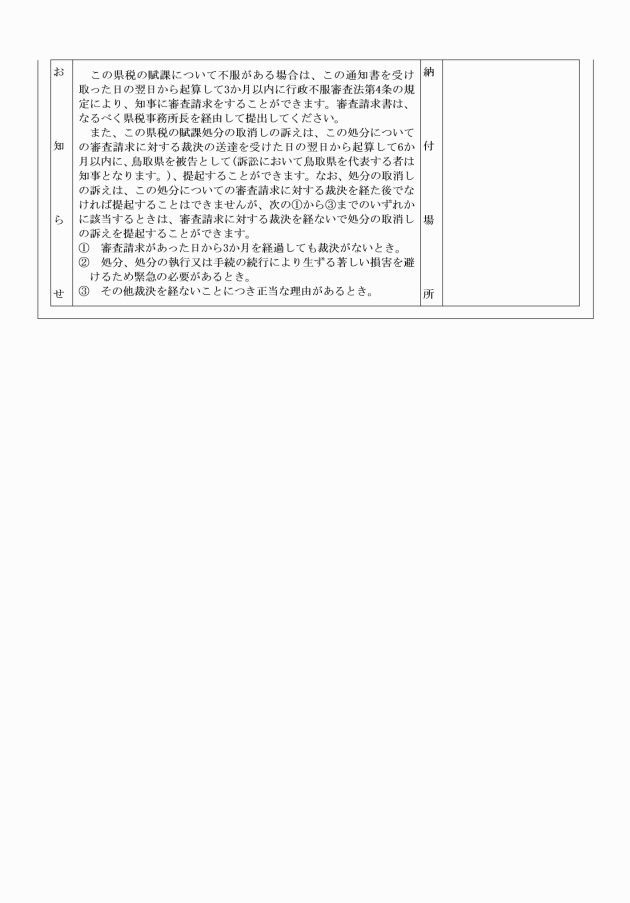

第53号様式の6 更正決定通知書(県民税利子割・加算金)

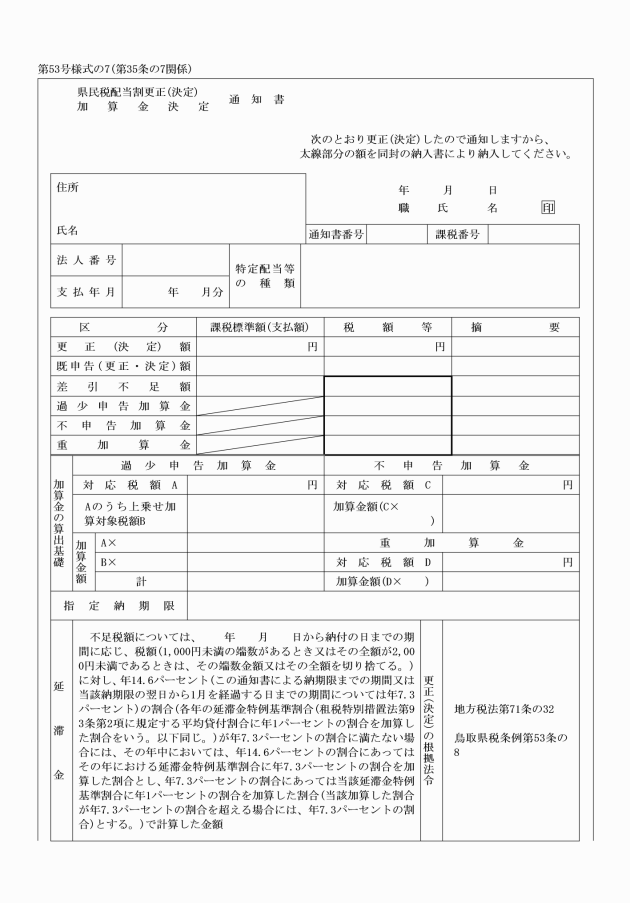

第53号様式の7 更正決定通知書(県民税配当割・加算金)

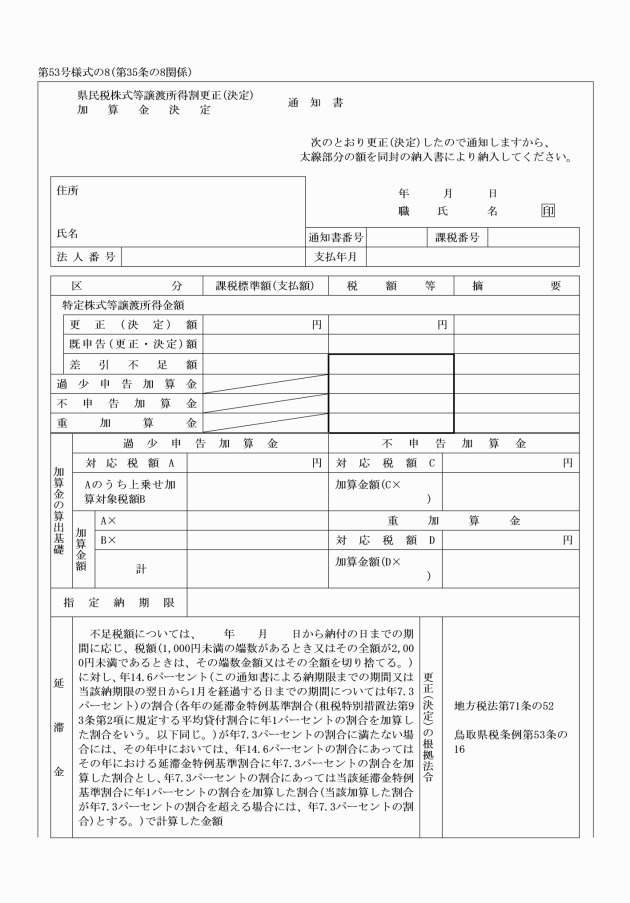

第53号様式の8 更正決定通知書(県民税株式等譲渡所得割・加算金)

(4) 事業税関係

第54号様式 鉱物の採掘事業と精錬事業とを一貫して行う者の所得計算方法(変更)承認申請書

第55号様式 法人事業税及び特別法人事業税に係る申告納付期限の(不)承認通知書

(5) 不動産取得税関係

第56号様式 不動産の価格の決定通知書

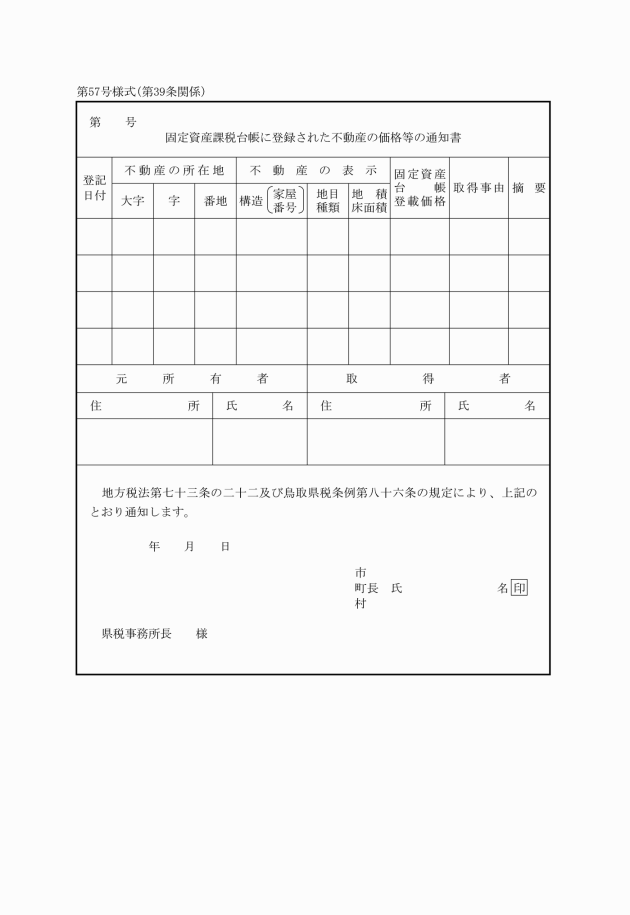

第57号様式 固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知書

(6) 県たばこ税関係

第57号様式の2 更正決定通知書(県たばこ税・加算金)

(7) ゴルフ場利用税関係

第58号様式 等級決定通知書(ゴルフ場利用税)

第59号様式 ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証

第60号様式 ゴルフ場利用税納入申告書

第61号様式 更正決定通知書(ゴルフ場利用税・加算金)

第62号様式 削除

(8) 軽油引取税関係

第63号様式 軽油引取税納入免除・還付承認書

第63号様式の2 軽油引取税納入免除・還付申請書

第63号様式の3 更正決定通知書(軽油引取税・加算金)

(9) 自動車税関係

第64号様式 納税済印

第64号様式の2その1 自動車税環境性能割・自動車税種別割課税免除申請書

その2 自動車税環境性能割課税免除申請書(特定非営利活動法人)

第64号様式の3 運転実績(計画)表

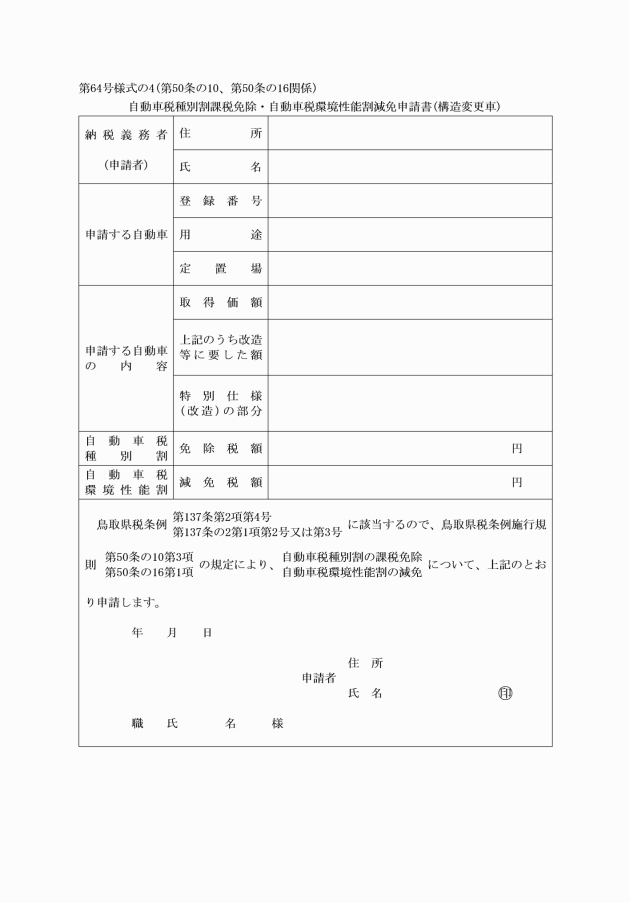

第64号様式の4 自動車税種別割課税免除・自動車税環境性能割減免申請書(構造変更車)

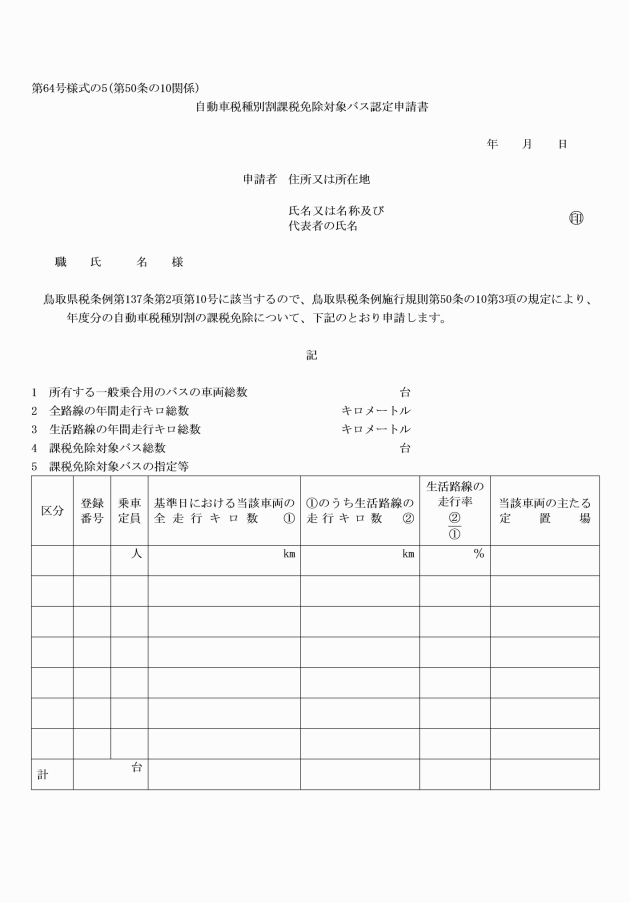

第64号様式の5 自動車税種別割課税免除対象バス認定申請書

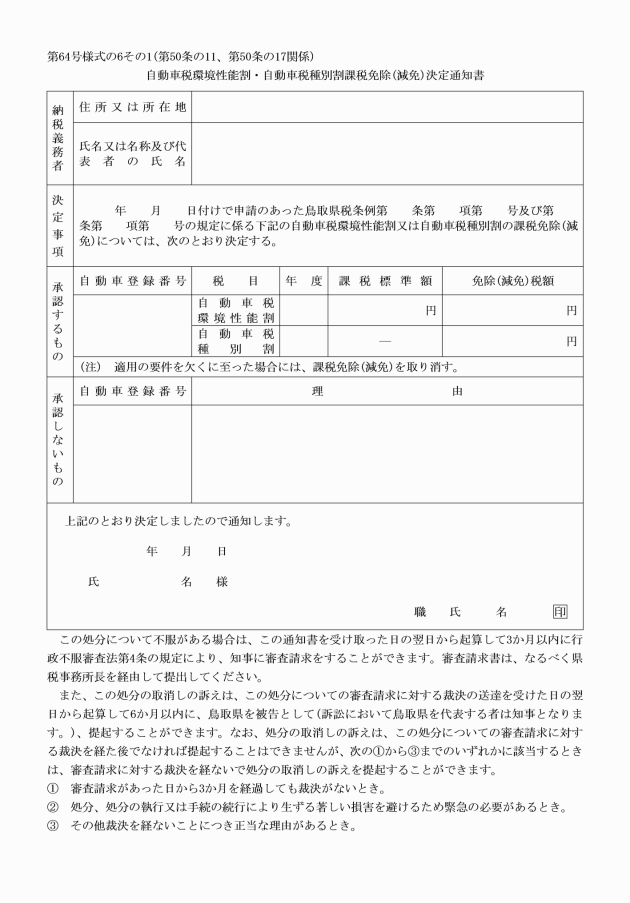

第64号様式の6その1 自動車税環境性能割・自動車税種別割課税免除(減免)決定通知書

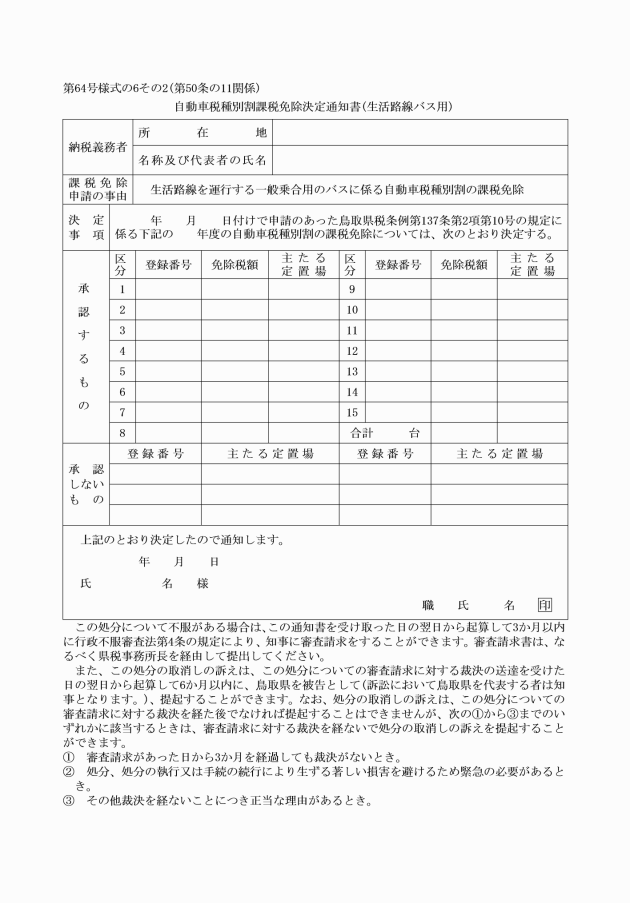

その2 自動車税種別割課税免除決定通知書(生活路線バス用)

その3 自動車税種別割課税免除決定通知書

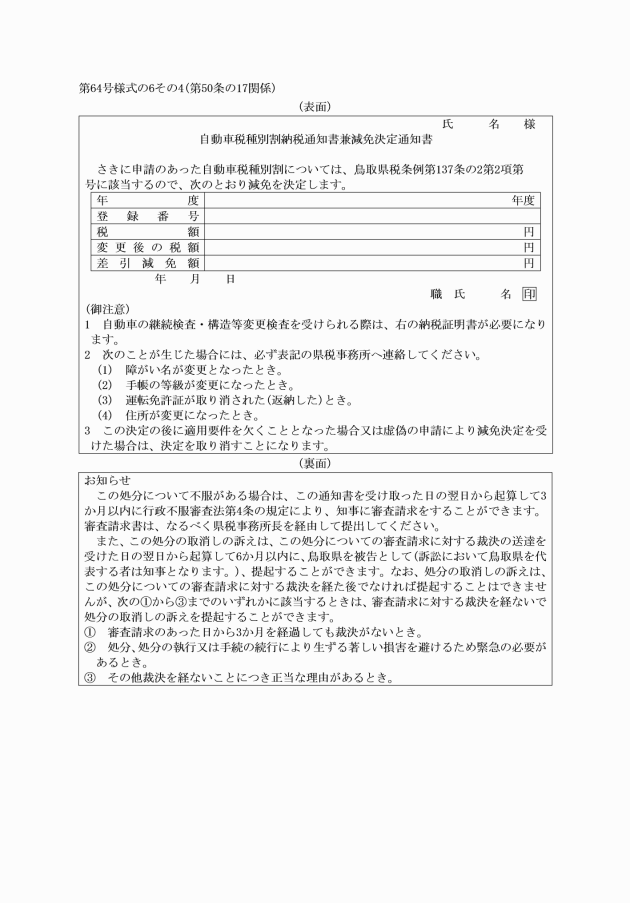

その4 自動車税種別割納税通知書兼減免決定通知書

第64号様式の7 自動車税環境性能割・自動車税種別割課税免除(減免)決定取消通知書

第64号様式の8その1 自動車税環境性能割・自動車税種別割減免申請書(身体障害者等)

その2 自動車税種別割減免申請書(継続用)(身体障害者本人運転分)

その3 自動車税種別割減免申請書(継続用)(生計同一者・常時介護者運転分)

その4 自動車税種別割減免申請書(商品中古自動車)

その5 自動車税種別割減免申請書(教習車)

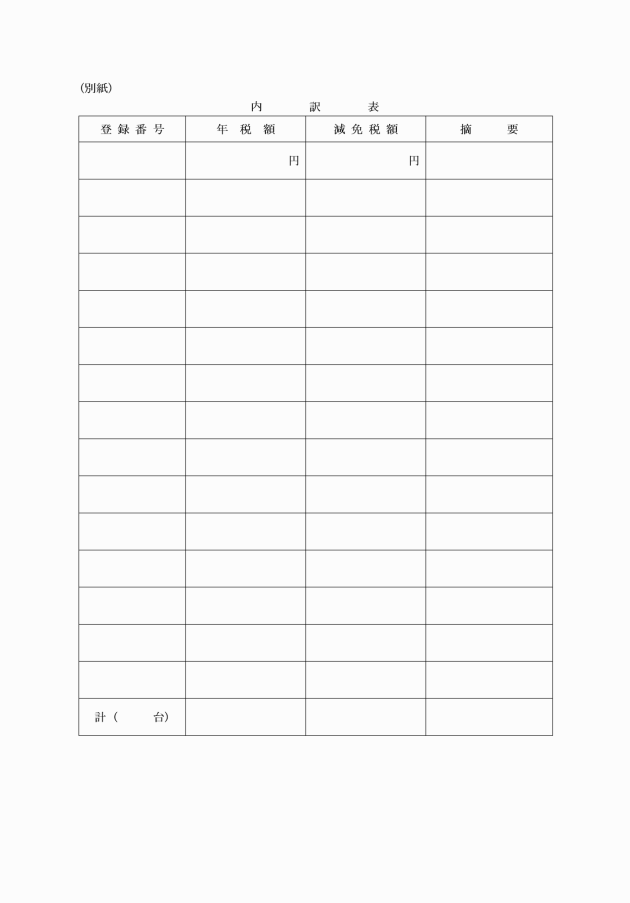

第64号様式の9 自動車税に係る生計同一・常時介護証明書交付願

第64号様式の10 自動車税種別割減免決定通知書(商品中古自動車)

第64号様式の11 自動車税種別割減免決定取消通知書(商品中古自動車)

第64号様式の12 更正決定通知書(自動車税環境性能割・加算金)

第64号様式の13その1 自動車税納税証明書(窓口交付用)

その2 自動車税納税証明書(納付書用)

その3 自動車税納税証明書(磁気テープ等又は電磁的記録用)

(10) 鉱区税関係

第65号様式 鉱区税納税証明書

(11) 狩猟税関係

第71号様式の2 納税済印

(12) 産業廃棄物処分場税関係

第72号様式 産業廃棄物処分場税特別徴収義務者登録申請書

第73号様式 産業廃棄物処分場税特別徴収義務者の証

第74号様式 産業廃棄物処分場税納入申告書

第75号様式 産業廃棄物処分場税徴収猶予申請書

第76号様式 産業廃棄物処分場税徴収不能額等還付納入義務免除申請書

第77号様式 産業廃棄物処分場税納税義務者登録申請書

第78号様式 産業廃棄物処分場税納付申告書

第79号様式 産業廃棄物処分場税修正申告書

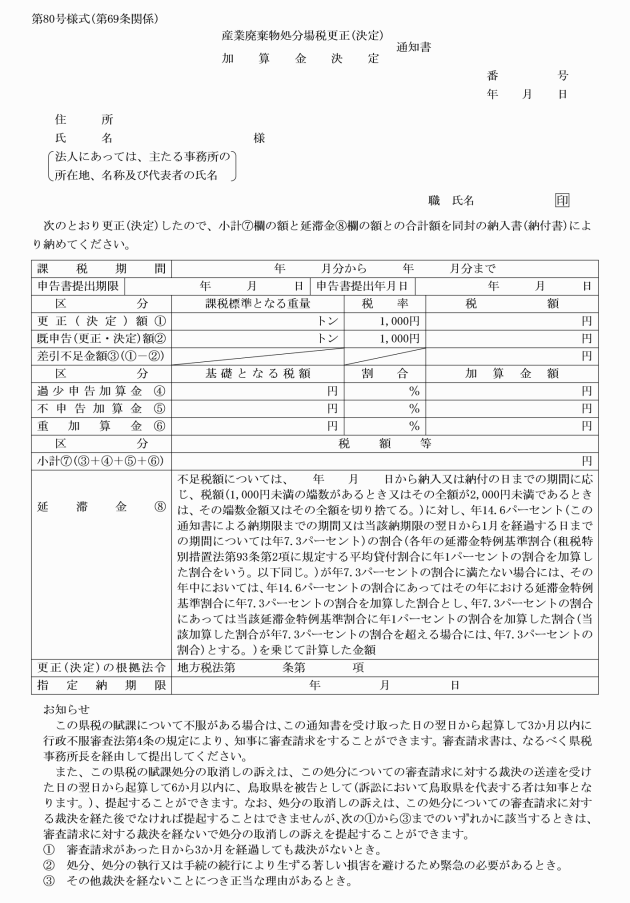

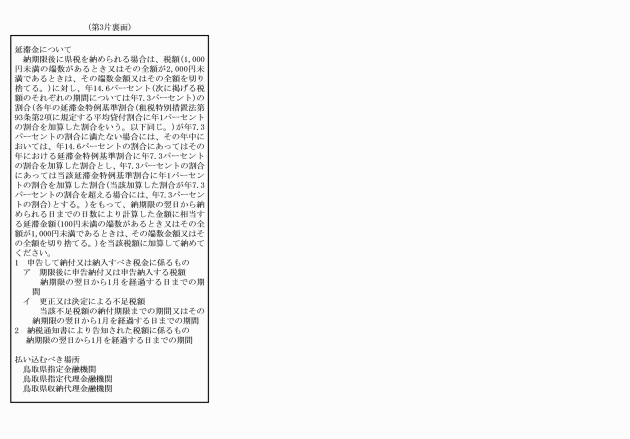

第80号様式 更正決定通知書(産業廃棄物処分場税・加算金)

(平30規則74・全改)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(平10規則39・全改、平13規則15・旧第1号様式の7繰上・一部改正、平18規則33・一部改正)

(平10規則39・追加、平13規則15・旧第1号様式の8繰上・一部改正、平18規則33・一部改正)

(平10規則39・追加、平13規則15・旧第1号様式の9繰上・一部改正、平18規則33・一部改正)

(平2規則14・全改、平10規則39・旧第1号様式の9繰下、平13規則15・旧第1号様式の11繰上、平19規則42・平25規則34・一部改正)

(平16規則50・全改、平19規則42・一部改正)

(平16規則50・全改、平19規則42・平25規則34・一部改正)

(平13規則15・追加、平19規則42・一部改正)

第2号様式 削除

(平2規則14)

(昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則35・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭42規則3・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改)

(平30規則74・全改)

(令元規則9・全改)

(昭38規則53・昭50規則28・昭60規則25・平元規則28・平8規則8・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・昭60規則25・平元規則28・平8規則8・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

第9号様式 削除

(昭59規則39)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭59規則39・全改、平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭42規則3・全改、昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平27規則26・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(平28規則52・全改)

(昭42規則3・全改、昭50規則28・平19規則42・平25規則34・平27規則26・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(平28規則8・追加)

(昭42規則3・全改、昭50規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭44規則23・昭50規則28・平元規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(昭38規則53・昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭38規則53・昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(平30規則74・全改)

(令元規則9・全改)

(昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

第18号様式 削除

(昭36規則10)

(平30規則74・全改)

(平25規則34・全改)

(昭41規則33・全改、昭50規則28・平2規則14・一部改正)

(平16規則95・全改、平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭41規則33・全改、昭50規則28・一部改正)

(平25規則34・全改)

(平14規則31・全改、平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭50規則28・一部改正)

(昭38規則53・全改、昭42規則3・昭50規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭41規則33・全改、昭50規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭41規則33・追加、昭50規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(平30規則74・全改)

(昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・平27規則26・一部改正)

(昭45規則19・追加、昭50規則28・平17規則23・平19規則42・平25規則34・平26規則14・平28規則8・一部改正)

第27号様式から第45号様式まで 削除

(平2規則14)

第46号様式及び第47号様式 削除

(昭36規則39)

(昭42規則3・昭50規則28・一部改正)

第49号様式 削除

(昭38規則53)

(平30規則74・全改)

(平27規則26・全改)

(平27規則26・全改)

(平27規則26・全改)

(平27規則26・全改)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(平21規則26・追加、平25規則34・一部改正)

(平21規則26・追加、平25規則34・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(昭50規則28・平元規則28・平15規則95・平19規則42・平24規則13・平25規則34・一部改正)

(令元規則9・全改)

(昭50規則28・平元規則28・平3規則24・平13規則15・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(昭50規則28・平元規則28・平13規則15・平19規則42・平25規則34・一部改正)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

(平元規則28・全改、平13規則15・平17規則23・平18規則72・平19規則42・平25規則34・平28規則8・一部改正)

(平元規則28・全改)

(令2規則13・全改)

(平30規則74・全改、令2規則60・一部改正)

第62号様式 削除

(令元規則9)

(平21規則26・全改)

(平21規則26・追加)

(平30規則74・追加、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改、令2規則60・一部改正)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(令元規則9・全改)

(昭50規則28・平元規則28・平19規則42・平25規則34・一部改正)

第66号様式から第71号様式まで 削除

(平21規則26)

(平19規則89・追加)

(平16規則95・追加)

(平16規則95・追加)

(平30規則74・全改)

(平16規則95・追加)

(平16規則95・追加)

(平16規則95・追加)

(平30規則74・全改)

(平30規則74・全改)

(平16規則95・追加、平17規則23・平19規則42・平25規則34・平25規則74・平28規則8・令2規則60・一部改正)